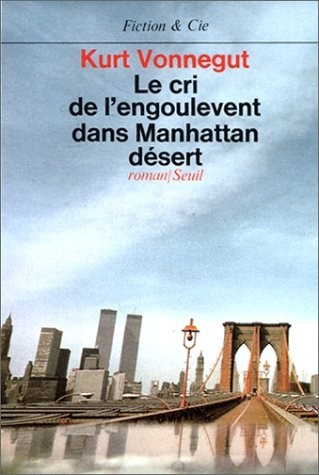

Le Cri de l'engoulevent dans Manhattan désert

Comme chacun sait, en Amérique il ne saurait y avoir qu'un seul grand-père : le président des États-Unis, soi-même. Quant à Vonnegut (un peu plus de 55 ans, disons), qui n'a jamais démenti qu'il rêvait beaucoup, rêves de rage et rages de sève, il a décidé de cesser de tourner autour du pot et que la meilleure position stratégique à occuper quand on a rêvé toute sa vie de disséquer l'Amérique, de faire de ses moindres tendons des cordes à violon et du moindre de ses osselets une cabane bambou miniature, était très certainement le poste de président des États-Unis : Maison-Blanche, bureau ovale, et pelouse à hippies par-devant.

C'est chose faite ici. D'ailleurs, dans le prologue, il le dit très précisément : « De toute façon, je n'écrirai jamais de mémoires, ceci est ce qui s'en rapprochera le plus. »

En somme une politique-fiction à usage purement moral (même si le narrateur presque sexagénaire est toujours sur le point d'y mourir de rire !), très Vonnegutsy, comme on dit off Broadway et post-watergate.

Ca commence, entre autres, par une histoire de jumeaux arriérés et géniaux en même temps (comme quoi...) et ça finit dans un invraisemblable tintamarre planétaire avec massacres de paumés et nouvelle cession de la Louisiane, alors que l'Amérique n'existe pratiquement plus, livrée au pillage, et que Manhattan n'est plus que l'Île de la mort, ses avenues envahies par une vrai forêt de vernis du Japon, alias « ailantes », dont les dictionnaires précisent qu'ils sont « souvent plantés sur les voies publiques ».

Pas étonnant dans ces conditions que le cri de l'engoulevent au-dessus de la 5e avenue, quand le soir tombe, fasse légèrement frissonner les survivants.