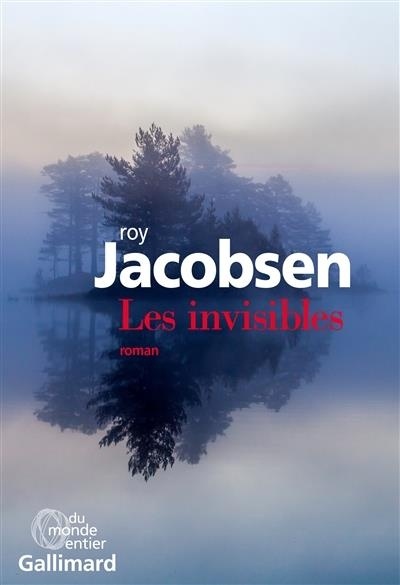

Les invisibles

«"C’est sans danger", lui crie son père à l’oreille.

Mais elle n’entend pas. Ni lui. Il lui crie qu’elle doit sentir avec son corps que l’île est immuable, même si elle tremble, même si le ciel et la mer sont chambardés, une île ne disparaît jamais, même si elle vacille, elle reste ferme et éternelle, enchaînée dans le globe lui-même. Oui, c’est presque une expérience religieuse qu’il veut partager avec sa fille en cet instant, il doit lui apprendre ce principe fondamental : une île ne sombre jamais. Jamais.»

Ingrid grandit sur une île minuscule du nord de la Norvège, au début du XXe siècle. La mer est son aventure. Entre la pêche, les tempêtes et la pauvreté, elle possède les saisons, les oiseaux et l’horizon.

Les invisibles est un roman sur une famille et des enfants forcés de grandir vite face aux éléments, face à une vie réglée par les besoins les plus simples. C’est un roman sur la fatalité et sur les ressources que les hommes déploient face à la rudesse du monde. La narration laconique, veinée de flamboyance poétique, accumule par touches subtiles les composants d’un tableau toujours plus vivant et profond, riche en métaphores. Et puis, il y a les vies de ces hommes et de ces enfants qui, sous la pression de la nature et du temps, deviennent des destinées. Et c’est tout le talent de Roy Jacobsen de rendre visibles «les invisibles».

Extrait

Par un jour sans vent de juillet, la fumée monte droit dans le ciel. Le pasteur Johannes Malmberget est conduit dans l’île, en bateau, où il est accueilli par Hans Barrøy, pêcheur et paysan, propriétaire légitime de l’île et chef de la seule famille qui y vit. Il se tient sur le petit débarcadère que ses aïeux ont construit avec des galets et il contemple le canot à quatre avirons qui approche, les dos gonflés des deux rameurs et, derrière leurs casquettes noires, le visage souriant et rasé de frais du pasteur. Quand ils sont suffisamment près, il s’écrie : « Tiens, v’là du beau monde. »

Le pasteur se redresse dans l’embarcation, son regard se pose sur le rivage, les prés qui s’étendent devant les maisons et le petit bosquet, il écoute les cris des mouettes et des goélands qui, sur leurs buttes, poussent des aouk-aouk, comme n’importe quelle oie, comme les sternes et les échassiers qui enfoncent leur bec dans les rives aussi blanches que la neige sous le soleil dur.

Mais lorsqu’il descend du bateau et fait quelques pas titubants sur le môle, il aperçoit quelque chose qu’il n’a jamais vu, son propre village natal au pied des montagnes, sur la Grande Île, avec l’Usine et les boutiques, les fermes, les coupes dans les bois et la flottille de pêche.

«Eh bien l’ami, comme elles sont petites, on voit à peine les maisons. »

Hans Barrøy dit :

« Oh, moi, j’les vois.

— Tu as une bien meilleure vue que moi », dit le pasteur qui scrute la paroisse où il a officié durant ces trente dernières années, mais qu’il n’a jamais observée d’un point de vue aussi saugrenu.

« C’est que vous n’êtes jamais venu par ici.

— C’est que c’est quand même deux heures à la rame. — Vous avez des voiles, dit Hans Barrøy.

— Mais, là, c’est le calme plat », répond le pasteur, le regard toujours braqué vers chez lui, car à dire vrai il a une peur bleue de la mer, et il est à la fois tremblant et ravi d’être en vie après cette traversée pourtant paisible.

Les rameurs ont sorti leur pipe, ils leur tournent le dos et se mettent à fumer. Le pasteur peut enfin serrer la main à Hans Barrøy et, au même moment, il découvre le reste de la famille qui est descendu des maisons. Martin, le vieux père de Hans, veuf depuis une dizaine d’années à peine, Barbro, la sœur de Hans, célibataire, bien plus jeune que lui. Et Maria, la femme qui règne sur l’île ; elle tient par la main Ingrid, qui a trois ans. Le pasteur constate avec satisfaction qu’ils portent tous leurs beaux habits, ils ont bien vu le canot dès qu’il a passé l’îlot d’Oterholmen, qui n’est plus qu’un chapeau noir sur la mer, là-bas, au Nord.

Il s’approche du petit groupe, qui s’est arrêté et qui baisse les yeux, il leur serre la main à tour de rôle sans que l’un d’eux n’ait l’idée de lever la tête, même pas le vieux Martin qui a ôté son bonnet rouge. Le pasteur termine par Ingrid et il note ses mains propres et blanches, elle n’a pas les ongles en deuil, même pas rongés, mais coupés court, il note aussi les petites fossettes là où les os vont bientôt saillir. Il reste un instant à contempler ce petit miracle, il se dit que cette main va bientôt devenir celle d’une femme qui travaille dur, une main noueuse, calleuse et terreuse, une main d’homme, car toutes les mains se transforment en bois par ici, tôt ou tard. Il dit :

« Alors toi, ma petite, tu crois en Dieu ? »

Ingrid ne répond pas.

« Oui, bien sûr », dit Maria, qui est la première à regar-

der directement le visiteur. Mais, au même moment, il refait la même découverte et contourne à pas vifs le hangar à bateaux qui forme comme un escalier dans le paysage, il monte sur une hauteur d’où la vue est encore meilleure.

« Oh, mais je vois même le presbytère. »

Hans Barrøy le dépasse et dit :

« Et là, vous voyez l’église. »

Le pasteur se dépêche de le rattraper, il s’arrête pour

admirer l’église blanche qui apparaît comme un timbre pâle sous les montagnes noires où quelques ultimes taches de neige ressemblent à des dents dans une bouche pourrie.

Ils montent encore un peu plus haut et parlent de baptême, de poisson et de duvet, le pasteur est transporté de joie par Barrøy qui, vue du village, a l’air d’une pierre noire posée sur l’horizon, mais qui se révèle être le plus vert des jardins – il lui faut bien le reconnaître, Dieu merci –, à l’instar de bien des îles du coin qui ne comptent qu’une ou deux familles, Stangholmen, Sveinsøya, Lutvær, Skarven, Måsvær, Havstein, une poignée de gens sur chacune qui cultivent une fine couche de terre et pêchent dans les profondeurs de la mer, enfantent des jeunes qui grandissent et cultivent la même terre et pêchent dans les mêmes profondeurs ; ce n’est pas une côte stérile et aride, mais un collier de perles et une chaîne en or, ce qu’il ne cesse de souligner dans ses prêches les plus inspirés. La question est : pourquoi ne vient-il pas ici plus souvent ?

Et la réponse est la mer.

Le pasteur est un marin d’eau douce et les jours comme celui-ci sont rares, il a attendu tout l’été. Mais cela le prend tellement au dépourvu de se retrouver ainsi, au pied d’un pont en bois couvert d’herbe qui mène à la grange, et de voir sa paroisse éternelle que Dieu a gardée ainsi depuis le Moyen Âge, et de se rendre compte qu’il n’a pas su à quoi elle ressemblait avant aujourd’hui, oui, c’est presque agaçant, comme s’il avait eu un voile devant les yeux pendant toutes ces années, comme s’il avait été la victime d’une illusion infinie en ce qui concernait non seulement la taille de son assemblée mais aussi de son œuvre spirituelle – car elle n’était peut-être pas plus grande que ça ?

Heureusement, cette pensée est plus inquiétante que menaçante, une de ces métaphysiques de la mer où toutes les distances mentent, et il est sur le point de se perdre à nouveau dans ses rêveries, mais toute la famille arrive, l’ancien avec son bonnet sur la tête, Maria toute droite juste derrière lui, et la robuste Barbro que le pasteur n’avait pas réussi à confirmer à l’époque, pour diverses raisons assez confuses, l’enfant silencieuse sur cet îlot dans la mer qui se révèle être un joyau.