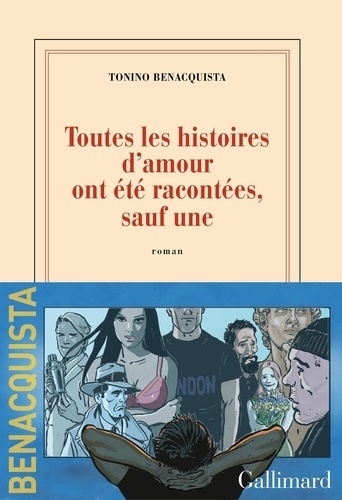

Toutes les histoires d'amour ont été racontées, sauf une

Où donc est passé Léo?

Son entourage s’interroge sur le mystère de sa disparition. Qui était-il vraiment? Que fuyait-il? S’il vit toujours, où est-il allé se perdre?

Nul ne se doute que, pour trouver des réponses à ses propres questionnements, Léo s’est réfugié derrière le miroir. Il vit désormais dans un autre monde, celui des séries télévisées, où tout fait écho, à sa mémoire comme à ses rêveries.

Vingt ans après le succès de Saga, Tonino Benacquista nous rappelle que seule la fiction a le pouvoir de réparer le réel.

Extrait

Depuis sa disparition, Léo me manque. Lors de notre tout dernier échange, il m’a dit, s’adressant à ses parents et amis à travers moi : « Je vous quitte pour un monde meilleur. » Six mois plus tard, personne ne sait s’il est toujours en vie mais quelque chose me dit que sa formule, un rien mélodramatique, n’annonçait pas un suicide.

Avant que le drame ne fasse de lui un être de pure rancœur, j’ai connu un autre Léo, secret et lointain, mais si attachant quand il consentait à venir nous visiter, l’espace d’une soirée, avant de regagner sa planète. Il habitait alors à Paris, rue de Turenne, près de la place de la République, dans un studio mansardé équipé d’un vasistas et d’un matelas à deux places où il dormait seul, hormis les nuits où la discrète Angélique l’y rejoignait. N’étant pas plus que lui une créature passionnée, elle m’a un jour confié que tous deux concevaient leur intimité de la même manière : « Je suis bien avec toi », disait l’un. L’autre répondait : « Moi aussi. » Gaëlle ne ferait irruption dans la vie de Léo que bien plus tard.

Parmi ceux qui se souviennent de lui, certains le décrivent comme un être indolent, et assez dépourvu d’ambition pour occuper un banc de square jusqu’à la fermeture sans éprouver ni ennui ni culpabilité. D’autres le voient comme un doux rêveur, peu disert, un sans-opinion, mais toujours à l’écoute de qui s’impatiente de faire connaître la sienne. On vante volontiers les qualités de cœur du cher disparu, faute d’en trouver d’autres. Personne n’ose prononcer le mot tabou de candide quand il n’y en a pas de plus juste.

Léo et moi nous rencontrons lors d’une de ces soirées improvisées où des amis d’amis se bousculent dans une chambre de bonne autour d’une bouteille de mauvais whisky. Je lui pose la seule question qui me paraît essentielle : « Tu fais quoi dans la vie ? » Il répond : « Des enquêtes SNCF. Je suis le type qui passe dans les wagons avec des pointes bic et des questionnaires. » Il n’ajoute rien ni ne prétexte là un job d’appoint en attendant une carrière éblouissante – à l’inverse de nous autres, une poignée d’étudiants, prochains maîtres du monde. Pensant que son sourire de taiseux cache quelque carence intellectuelle, j’évite toute référence trop pointue, toute analyse trop poussée afin de ne pas le larguer en cours de route, comme l’idiot condescendant que je suis.

Une semaine plus tard il nous invite, ma fiancée de l’époque et moi, dans son gourbi de la rue de Turenne. Il nous présente Angélique, mais tous deux se gardent bien de montrer le moindre signe d’affection devant témoins, si bien qu’il m’est impossible de savoir s’ils se découvrent à peine ou s’ils se connaissent par cœur. En fin de soirée, comme d’autres auraient proposé un digestif, il sort une liasse d’imprimés, nous expliquant que le jour même il a eu la flemme de prendre un aller-retour Paris/Rouen, et le voilà avec cent questionnaires vierges à rendre le lendemain. Stylo en main, nous prenons place autour de la table pour répondre à des questions du genre : Quel est le motif principal de votre trajet actuel ? Ou bien : Qui a payé votre titre de transport ? et, jusque tard dans la nuit, en voyageurs immobiles et hilares, nous nous inventons des identités, des destinations fictives, des itinéraires improbables, en essayant autant que faire se peut de varier nos écritures. Et, pour ajouter à l’authenticité de l’opération, Léo empoigne un pied de table et le secoue pour faire déraper nos plumes sur le papier afin, dit-il, de « simuler les secousses du train ». Je crois que c’est avec ce geste-là que je me suis pris d’affection pour lui.

Il a beau passer pour un nonchalant, je suis l’un des rares à le voir déployer sa belle énergie quand deux ou trois fois par semaine il s’en va arpenter Paris, de jour comme de nuit, harnaché de son matériel de photographe amateur. Il prétend ne pas décider consciemment de ces sorties mais obéir à un impératif supérieur ; a-t‐il capté quelque chose dans l’air, une lumière particulière à travers son vasistas, une ambiance ? Lui-même ne saurait le dire mais le voilà déjà dehors. Certes, il a en arrière-pensée un paysage, un quartier, un monument déjà repéré lors d’une précédente errance mais, la plupart du temps, au lieu de s’y rendre directement, il flâne et se laisse surprendre par un sujet inattendu qu’il est sans doute le premier à avoir dans son objectif. À l’inverse, il peut s’attaquer au Pont Neuf ou à la tour Saint-Jacques sans craindre le chromo mais, au lieu de mitrailler comme je l’aurais fait, il se contente d’appuyer une seule fois sur le déclencheur, ou pas du tout, car selon lui il y a bien plus de raisons de ne pas prendre une photo que de la prendre. Quand il m’arrive de l’accompagner dans ses divagations – c’est alors à moi de porter le trépied et le réflecteur –, nous traversons la capitale en bavardant, roulons des cigarettes, admirons les passantes, mais tôt ou tard Léo se fige comme un chien d’arrêt : il a vu quelque chose, un réverbère sous la lune, un immeuble vétuste dont les fenêtres renvoient un halo vert, ou même la place de la Concorde se révéler sous un angle inédit. Je n’en prends conscience qu’une fois la photo sous les yeux car, pendant qu’au coin d’une rue nous attendons qu’une enseigne veuille bien s’allumer ou s’éteindre, rien de tout cela ne m’apparaît.

Un soir, pendant qu’il prépare du thé avant de partir pour un de nos safaris de bitume, je jette un œil sur son cadre de vie fait de bric et de broc, ses meubles en formica, ses objets en plastique, la plupart récupérés dans la rue. Lui-même est habillé avec des nippes dénichées dans la solderie d’en face. Il nous sert le thé dans une tasse ébréchée et un mug publicitaire. Devant un tel condensé de mauvais goût dans un espace si restreint, je lui dis, pour le taquiner : Tout ton sens esthétique passe dans la photo !, étonné que je suis de le découvrir à la fois si intransigeant dans son travail et si insensible à la laideur ambiante. J’en conclus qu’elle n’entre pas dans son champ de vision car seul le gracieux y parvient ; ce doit être assez pittoresque de voir le monde à travers les yeux d’un Léo.

Agacé par son manque d’ambition, j’insiste pour qu’il tente sa chance auprès des agences de photos et des banques d’images – Dieu seul sait combien je le regrette aujourd’hui car rien de ce qu’il a subi par la suite ne se serait produit sans mon insistance. Très allergique à cette idée, il se lance dans un amer couplet sur ce XXIe siècle saturé de photos d’un esthétisme parfait, un glamour de cauchemar qui nous rappelle que la toute-puissante marchandise a gagné. S’expriment là l’orgueil d’un Léo craignant de passer pour un dilettante aux yeux des pros de l’illustration, mais aussi sa peur d’affronter une concurrence rompue aux figures imposées de la communication moderne. Je prends donc sur moi de constituer un dossier et d’envoyer aux agences, avec son assentiment, un portfolio numérique. Dès le lendemain, l’une d’elles lui donne rendez-vous dans ses locaux.

Quelques jours plus tard on trouve en ligne deux cents de ses photos, classées selon des thèmes qui nous amusent tous deux: «Les couleurs de Paris» ou «Au fil des rues». Dans la rubrique « Les citadins », je reconnais le plan rapproché d’une main – la mienne – saisissant une tasse de café posée près d’un journal sur un zinc de bistrot. Je me souviens encore de ce matin où nous étions rentrés bredouilles d’une virée autour de la porte d’Orléans ; rien n’avait eu grâce à ses yeux, ni la voûte étoilée au-dessus du cimetière de Montrouge, ni le quartier d’Alésia, ni les pavés de la rue Boulard, ni le lion de Denfert dans le jour naissant. Fatigués, découragés, nous nous étions arrêtés dans un café qui ouvrait à peine, et là, surpris par le premier rayon d’un soleil d’hiver, Léo m’avait demandé de poser mon coude sur un quotidien tout juste sorti des presses et de saisir ma tasse. La photo sera publiée plus tard dans un magazine pour illustrer un article intitulé : « Le buzz et après ? »

Son agence vend en moyenne trois de ses photos par semaine et lui rétrocède 50 % des sommes, assez pour en finir avec les enquêtes ferroviaires. Les premiers temps, il craint de perdre à la fois la fraîcheur et la chance de l’amateur. Passer professionnel signifierait la fin de l’innocence.

Une prémonition que j’entends de façon bien différente aujourd’hui.

Où qu’il se trouve, je me plais à l’imaginer à la recherche de son innocence perdue.

Le jeune docteur Allenbach saisit le bristol plié sur son tableau de bord.

Puis, dans la boîte à gants, il attrape une blague à tabac pleine de pastilles de diverses couleurs et en choisit une blanche, qu’il glisse dans une poche de son gilet. Il sort de sa Volkswagen Beetle garée parmi des cabriolets argentés, des limousines avec chauffeur, et s’achemine vers le manoir, ses tourelles gothiques, sa coursive parcourue de lierre, ses vitraux où se reflète, démultiplié, un croissant de lune.

Le voilà dans le salon où les convives, pour la plupart des soldats accompagnés de leur épouse, boivent dans du baccarat des vins français au son d’une harpe. On échange des nouvelles du front sur un ton mondain et volontiers sarcastique pour ne pas lasser les dames par de barbants développements militaires. Un colonel évoque « cet ivrogne de Churchill », et Klaus Allenbach en profite pour placer une anecdote sur l’Anglais :

— On raconte que lors d’un dîner officiel un jeune militaire qu’il trouve horriblement prétentieux lui demande le chemin des toilettes. Churchill répond : « Au fond du couloir vous trouverez une porte marquée Gentlemen, et vous entrez quand même. »

Personne n’ose réagir à un bon mot de l’ennemi, hormis le maître de céans, le baron von Bikenhagen en personne, qui s’esclaffe, autorisant ainsi ses invités à en faire autant. Puis il lève son verre à l’exploit du jeune docteur qui aurait, dit-on, sauvé à lui seul tout un détachement de soldats blessés lors de la prise de Smolensk.

Plus tard, une jeune femme, une coupe à la main, impressionnée par l’héroïque et fringant docteur, lui demande comment il a eu vent de cette anecdote sur Winston Churchill. Il répond :

— Ce jeune militaire qu’il trouvait horriblement prétentieux, c’était moi...

Elle laisse échapper un rire, pensant qu’il plaisante.

C’est maintenant l’aube. Klaus dort paisiblement, son admiratrice lovée contre lui, quand la patronne de la pension où il séjourne vient le réveiller. On l’appelle d’urgence au chevet du baron.

Au fond de son lit, l’officier hurle, pris de convulsions. Son médecin personnel est présent, impuissant à le soulager ; c’est le baron lui-même qui a fait mander le jeune docteur dont la veille il vantait les talents. Les deux praticiens se rendent à l’évidence : le baron a été empoisonné et sa mort est inéluctable si l’on ne trouve pas un antidote dans l’heure.

Klaus Allenbach est soudain rongé par le doute en entendant les cris de bête du mourant, qui le supplie d’intervenir. Pour l’avoir administré lui-même, hier, dans le verre de son hôte, il sait que le chlorure de potassium peut être neutralisé par une simple piqûre de dexedrine.

Un terrible conflit éthique se joue dans le cœur du jeune médecin militaire ; les services du renseignement anglais, qu’il sert depuis toujours, lui ont confié pour mission d’assassiner le baron von Bikenhagen, le boucher du Front de l’Est. Mais celui-ci, à cet instant, n’est plus un officier ennemi mais un homme qui agonise, et les hurlements qu’il pousse sont insoutenables. Le jeune Klaus est déchiré entre son serment de médecin et son sens du devoir de combattant en guerre.

Le temps presse. Dans une minute il sera trop tard...

C’est sur ce questionnement que s’interrompt l’épisode. Il faudra attendre le prochain pour savoir ce que la conscience du jeune médecin lui a dicté de faire.

Une rhapsodie au piano accompagne le générique.

Puis l’écran blanc scintille dans la chambre obscure. Le bruissement du projecteur se devine à peine. C’est l’heure abyssale, quand le crépuscule s’est estompé et que rien n’annonce l’aube.