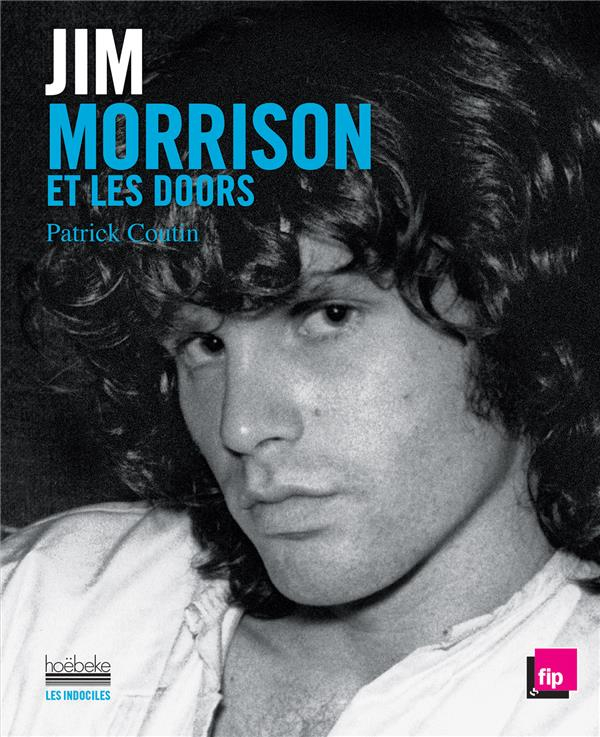

Jim Morrison et les Doors

Cinquante ans après sa mort le 3¿juillet 1971 à Paris, dans des circonstances troubles, Jim Morrison exerce encore et toujours un mystérieux pouvoir de fascination. Personnage complexe aux multiples avatars, il fut tout à la fois une rockstar iconique, un sex-symbol, un chanteur autodidacte à la voix fabuleuse, un poète héritier de la Beat Generation, un alcoolique violent et autodestructeur, un provocateur sans limites s’opposant à toutes les formes de pouvoir, un précurseur du punk, un drogué à la limite de la clochardisation, un cinéaste d’avant-garde et bien d’autres choses encore…

Avec les Doors – peut-être le groupe de rock le plus populaire et le plus novateur de la fin des sixties –, il a laissé le souvenir de prestations scéniques alternant perfection formelle et chaos dévastateur. Leur impeccable discographie n’a pas pris une ride et séduit toujours aujourd’hui un très large public.

Dans cet ouvrage sensible et personnel, Patrick Coutin cherche à percer le mystère Morrison à travers l’analyse de sa biographie, de sa musique et de ses écrits, en les replaçant dans le contexte de ces fabuleuses sixties qui n’en finissent pas de nous faire rêver – même si la réalité a parfois tourné au cauchemar.

En conclusion de l’ouvrage, on découvrira le témoignage exclusif de Philippe Dalecky, artiste et musicien français ayant été l’une des dernières personnes à côtoyer Jim Morrison à Paris juste avant sa mort.

Extrait

La route grimpe, lentement, péniblement, et monte vers le ciel bleu, sans un nuage, dans un paysage fait d’ocres rougeoyantes, une végétation revêche, éparse, habituée au manque d’eau. En ce 9 juillet 1971, le soleil cogne dur, comme s’il voulait tuer les deux crétins qui cheminent, chargés chacun d’un sac à dos, l’un dans d’improbables chaussures de cuir aux semelles taillées dans des pneus usés – on appelle ça des « minorquines » –, l’autre dans des bottes de gardian, le cuir beige retourné noirci par le temps, les talons éculés.

Nous avançons, trempés de sueur dans nos jeans délavés, tout en tirant, un peu essoufflés, sur une cigarette chauffée à blanc, faite de tabac et de haschich marocain, plus communément appelée « un joint ». Derrière nous, Valldemossa, quelques kilomètres plus bas, pas tout à fait dans la vallée, où nous avons visité le monastère, celui qui a hébergé les amours de George Sand et Frédéric Chopin. Je ne sais pas que quelques années plus tard, je me retrouverai à enregistrer et à travailler dans un château à Hérouville, que George et Frédéric ont aussi irrigué de leurs passions...

La visite du monastère n’est pas très élaborée, et le plus intéressant, c’est de profiter de l’ombre fraîche du promenoir qui longe les anciennes cellules avec vue imprenable sur la vallée. Et puis, sans même prendre une bouteille d’eau, sans nourriture, nous sommes partis en auto-stop vers Deià: la réputation de la ville où séjournent milliardaires, poètes, artistes et rockstars est arrivée jusqu’à nos oreilles.

Nous marchons l’un derrière l’autre, tendant un pouce négligeant vers le bruit des véhicules qui grimpent ce col. Dans quelques kilomètres, nous redescendrons vers la Méditerranée. Même si Palma de Majorque est déjà une des principales destinations touristiques d’Europe, cette partie de l’île, le nord-ouest, avec ses montagnes, ses abrupts sur la mer et ses rares criques, roches torturées sur une eau transparente, bien que magnifique, est encore loin d’être dénaturée. Donc, peu de voitures sont susceptibles de passer et d’écourter le chemin. La distance entre Valldemossa et Cala de Deià, c’est une vingtaine de kilomètres. Les cinq derniers, presque un chemin, qui arrive sur la ligne de crête et plonge sur une côte verdoyante grâce à l’humidité des vents du nord, puis vers une anse et sa plage minuscule... Les maisons sont dispersées sur la droite et sur la gauche, couvertes de fleurs et de plantes grimpantes. Le village, tout au plus cinq cents âmes au plus fort de l’été, comme posé sur la petite colline, est fait de soleil, d’ombre et de pierres sèches. Avant de redescendre vers la mer, il y a un petit replat, avec une vue sans pareille sur l’horizon

marin, quelques arbres pour l’ombre et une ancienne chapelle. Nous avons parcouru trois ou quatre kilomètres sur le plateau arrière d’une camionnette, en compagnie de deux moutons mal éduqués, et nos pieds gonflés par la chaleur commencent à brûler... Nous avons évité sans regret le centre de Deià. De toute manière, nous ne possédons que quelques centaines de pesetas ; et l’ombre menaçante de Franco, le Caudillo aux mains de sang, plane toujours sur l’Espagne, même si les Baléares rêvent de développer le tourisme à leur main, et sont plutôt accueillantes pour les hippies et les routards. Contourner les centres-villes et la Guardia Civil est une tactique raisonnable lorsqu’il s’agit d’éviter un contrôle d’identité qui peut vite tourner à la coupe de cheveux

militaire forcée, assortie d’une expulsion immédiate.

Depuis le film More, de Barbet Schroeder (1969), les histoires s’accumulent sur les Baléares, beaucoup sur Ibiza bien sûr, mais aussi, pour les informés, encore plus précisément sur ce petit village de Deià où l’écrivain et poète anglais Robert Graves accueille ses compatriotes artistes – la légende dit que Daevid Allen, joueur de flûte et futur créateur de Gong, aurait vécu dans une grotte au fond de son jardin. Les Pink Floyd y sont passés, un bout de Soft Machine aussi, et Majorque, la grande île, a accueilli les artistes, les princes et les voyageurs

bien avant Ibiza et Formentera...

Nous avons donc dépassé le centre-ville, sommes sortis de la route principale, attirés par l’ombre, et nous nous sommes laissés couler jusqu’à une église, puis encore plus bas, jusqu’à la petite chapelle entourée de quelques tombes. À la romaine, le minuscule cimetière donne sur la Méditerranée, distante de deux ou trois kilomètres. Quelques cyprès se dressent, et le point de vue possède tout ce qu’il faut pour une halte « joint ». On se croirait presque sur les hauteurs de Los Angeles... Cala de Deià est à nos pieds.