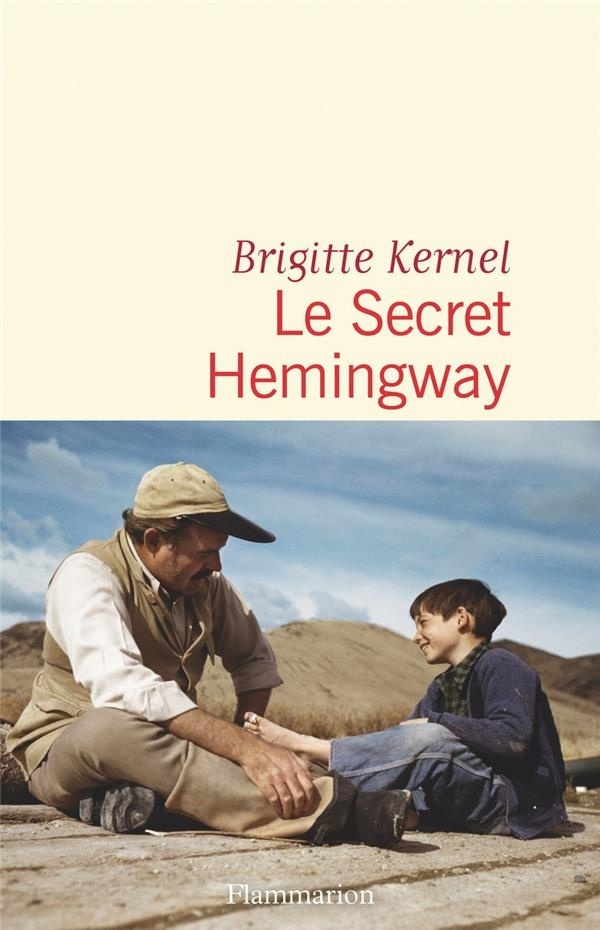

Le secret Hemingway

« Ils ont dit que j’avais tué ma mère.

Puis ils ont dit que j’avais tué mon père.

Enfin, ils ont dit que chez nous, les Hemingway, de génération en génération, tout le monde se tuait. »

Ce roman est une histoire vraie, celle de Gloria, née Gregory Hemingway (1931-2001).

Extrait

Fin de semaine dernière, un mardi de lumière blanche au bout de Miami Street, à deux pas du marché et quelque trois cents mètres de South Beach, dos calé contre le muret de l’Esperanza, je sirotais mon café après le déjeuner. Du cubain fort en sucre, serré ; hauteur d’eau deux centimètres pas plus sinon c’est de la soupe. Comment pouvais-je imaginer que je terminerais la journée ici, derrière ces barreaux, dans le couloir central du bâtiment réservé aux filles ?

Le petit verre brûlant tenu entre pouce et majeur, ça donne de l’allure. Comme un cigare ou un chapeau.

Avez-vous déjà observé un amateur d’arabica à la seconde où ses lèvres effleurent la mousse du nectar ? Son régal l’apaise et son apaisement le régale.

Non, je n’essaie pas de faire d’effet. J’écris comme je suis. Il n’y a pas de règle en écriture, disait mon père, juste un élan, une discipline, et puis « il faut mettre ses couilles sur la table ».

J’ai donc décidé d’y poser les miennes. Même si je préfère ne pas les évoquer.

Le soleil tapait haut en ce début d’après-midi, j’ai attrapé le mouchoir couleur mangouste hérité de mon Oncle Leicester. J’allais le placer sur mon crâne pour me protéger quand mon regard a frôlé les initiales brodées, « L. H. », Leicester Hemingway, le frère aîné de mon père, une balle dans le gosier, la tête éclatée, des taches de sang partout, sur les murs, le sol tel un tapis de coquelicots. Leicester m’avait légué quelques affaires. Pourquoi, avant sa mort, m’avoir fait parvenir, sans la moindre explication, ce linge, mais aussi une montre de l’Armée française ? Pourquoi à moi, pas à mes frères ?

« Un deuxième café, ai-je commandé.

— Celui-là, c’est pour moi, docteur, m’a lancé Alberto, le patron du bar en plein air.

— Mais, non, enfin, Alberto.

— Pour te remercier d’être passée ausculter le gosse hier soir.

— Sale bronchite, mais tu verras, Alberto, ça passera vite avec du repos et des infusions au citron et au miel. Sinon, je me débrouillerai pour lui trouver des antibiotiques, mais pas facile, tu sais, je n’ai plus le droit d’exercer, suis radiée.

— Oui, je sais, c’est injuste.

— C’est la vie, Alberto, mieux vaut se résigner parfois. Pour les médicaments, ne t’inquiète pas, je me débrouillerai, j’ai une amie ici, une vraie, nous étions internes ensemble et elle a son cabinet en ville. »

Alberto, un homme rare, bon, généreux dans ses gestes et ses sourires. Je l’ai senti dès le premier soir, je l’avais croisé sur la plage, il marchait pieds nus à lisière d’eau, sa fille, métisse aux yeux verts, à peine quatre ans, pendue au bout de son bras. La gamine sautillait, elle me faisait penser à un oiseau freluquet dont je ne parvenais pas à retrouver le nom. Son père lui chantonnait un vieil air du Sud.

Oh, I wish I was in the land of cotton,

Old times there are not forgotten ;

Look away! Look away! Look away, Dixie Land! In Dixie Land where I was born,

Early on one frosty morning,

Look away! Look away! Look away, Dixie Land!

Jamais ce garçon n’évoque Cuba, il ne veut plus voir sa famille, son père, sa mère, ses cousins, j’ignore pourquoi. Sa culture désormais, c’est celle de son épouse, une belle et sympathique Afro-Américaine dont les arrière-grands-parents ont travaillé dans les champs de coton.

Au bar, à un mètre de moi, je ne les avais pas remarqués, deux énergumènes aux cheveux dissimulés sous des casquettes sombres estampillées de sigles publicitaires. De jeunes vieux, dans les cinquante ans. De ces types épais et brefs à la peau du front déjà bien grillagée par le soleil. Leur allure, leurs mimiques, leurs jeans texans et chemises à carreaux paraissaient tout droit sortis d’un mauvais western.

Lors de mon dernier séjour ici, à Miami, j’avais déjà eu affaire à eux. La bagarre s’était terminée à l’hôpital, deux côtes cassées et le nez amoché, j’avais eu mal partout pendant des jours, même aux jambes qui n’avaient pourtant pas été touchées.

Pour l’heure, le duo paraissait encore plus remonté que la dernière fois :

« Eh pousse-toi de là, la fiotte, tu prends toute la place ! a dit le plus nerveux. Dégage !

— Mais, quoi... ? » ai-je articulé.

D’un froncement de sourcils, Alberto m’a fait signe de ne pas bouger : « Tu vas voir ce que je vais faire de ces connards. »

Quand le regard sait parler, c’est fort en sensations. Surtout quand c’est celui d’un costaud, d’un molosse prêt à protéger votre squelette sur le point d’être éclaté à coups de poing. Les paumes d’Alberto ressemblent à d’immenses palmes ; ses doigts, de vraies tenailles à briser une carcasse de homard.

Il a plongé son avant-bras dans un cageot aux bords fracturés et en a retiré une batte de base-ball, belle, bois blond gravé au nom des Marlins de Floride.

Iris noir d’orage, le plus petit des deux crétins s’est raidi.

« Parle pas comme ça à mon amie ! a lancé Alberto.

— Eh le Cubain, à croire que t’es pareil que cette folle ! Ah, quand on va dire ça à ta femme ! Terminé, elle va plus vouloir gober ta nouille ! »

Casquette de travers et oreilles décollées, le plus petit des deux contractait ses mâchoires, il dégrafait déjà sa ceinture à clous de motard :

« Dégage, son of a bitch, fils de pute !

— Lui parle pas comme ça, je t’ai dit ! a repris Alberto.

— Mais alors, c’est ta gonzesse ou quoi, ce trav’ ? Deux dégénérés ! »

Les types riaient gras comme une toux. Ça faisait presque pitié à voir.

« La folle et le Cubain veulent la bagarre ! Tu crois que tu nous fais peur, connard ! On en a tabassé des dégueulasses comme ta copine, c’est quoi son nom déjà ? Quand vous êtes au pieu, Alberto, tu l’appelles comment ? “Mon canard” ? Et tu t’habilles aussi en femelle la nuit, Alberto ?

— Foutez-lui la paix, c’est la dernière fois que je vous le dis.

— On va se faire la folle devant toi, la défoncer à coups de canette. »

Jambe droite repliée pour créer l’aplomb, Alberto brandissait la batte quand d’autres gars ont déboulé, deux Mexicains et un Inuit venus de je ne sais où, tous les trois prêts à en découdre.

Déjà, chacun sortait une lame de sa poche, ils puaient la bière.

« Ah mais je vois qu’on s’amuse ici ! » dit le premier, le costaud qui avait l’accent des Aléoutes, les Esquimaux de l’ouest de l’Alaska.

Il sautillait comme un boxeur sur le ring juste avant le début du combat.

L’allure d’Alberto ; je le revois, métamorphosé en quelques secondes, regard de hyène, mâchoires en étau, avant-bras bandés, les dix doigts accrochés comme des griffes à la batte ; mes jambes en ont tremblé, sa détermination, c’était comme la foudre menaçant un arbre condamné.

Le grand, un type qui ressemblait à une échelle tant il était long et sans épaules, sans hanches, sans ventre, la tête aussi étroite que tout le reste du corps, a fait écho aux menaces du copain : « On va l’exploser, ta tantouse ! Eh le Cubain, dis-lui de partir, là, tout de suite, ou on vous massacre et on vous enfile comme des gonzesses ! »