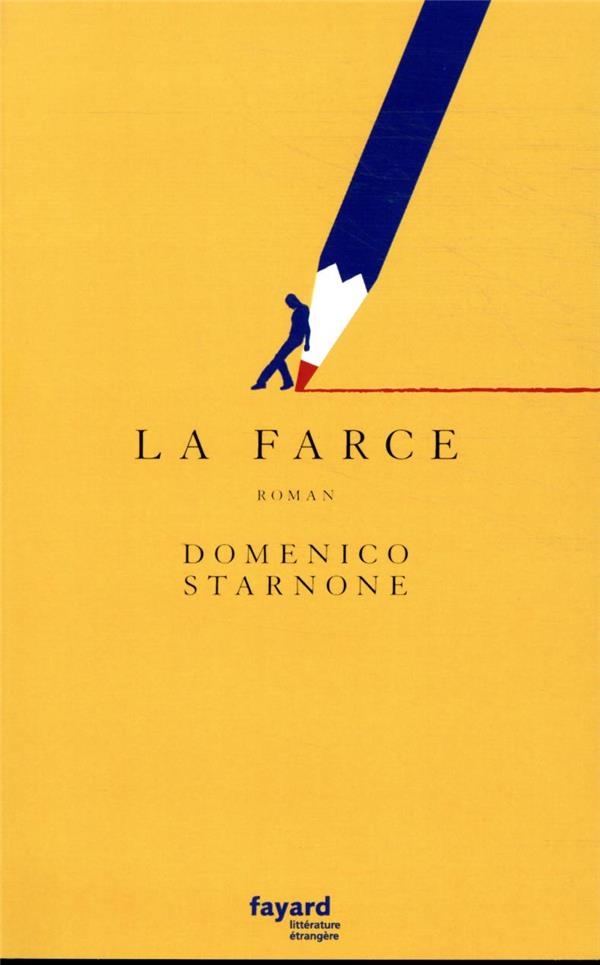

La Farce

Domenico Starnone, maître incontestable de la littérature italienne contemporaine, explore le déclin de la vieillesse et le rapport de l’artiste à son oeuvre dans ce face-à-face drôle et cruel entre un vieil illustrateur et son pétulant petit-fils.

Présentation de l'éditeur

Un petit garçon en mal de distraction, un vieux dessinateur débordé par son travail et ses souvenirs, un appartement trop petit comme champ de bataille et la ville de Naples en toile de fond : la partie peut commencer.

D’un côté, Mario, quatre ans, dictateur en puissance, amateur d’histoires du soir et détenteur d’un savoir-faire domestique dont il n’hésitera pas à se servir. De l’autre, Daniele, son grand-père, illustrateur célèbre sur le déclin aux prises avec l’angoisse de la page blanche et une commande à rendre sous peu. En guise de terrain d’affrontement, l’appartement du petit Mario, confi é à son grand-père par ses parents, partis à une conférence dont l’enjeu pourrait bien être leur propre mariage. Durant trois jours, nos deux protagonistes vont se livrer à un duel sans merci, entre alliances, rivalités et jeux pas toujours amusants – jusqu’à la farce de trop. Ode tendre à la ville de Naples, satire réjouissante, tableau émouvant de la rencontre de la vieillesse et de l’enfance : Domenico Starnone signe, avec ce presque huis-clos entre le rire et les larmes, un roman doux-amer sur la force des souvenirs.

Extrait

Un soir, Betta me téléphona, plus stressée que d’habitude, pour me demander si je pourrais garder leur fils pendant que son mari et elle participeraient à un colloque de mathématiques à Cagliari. Je vivais à Milan depuis une vingtaine d’années et la perspective du voyage à Naples et d’un séjour dans la vieille maison de mes parents, que ma fille occupait déjà avant son mariage, ne m’enchantait guère. J’avais franchi le cap des soixante-dix ans et un long veuvage m’avait déshabitué des cohabitations, je n’étais à l’aise que dans mon lit et ma salle de bains. Par-dessus le marché, quelques semaines plus tôt, j’avais subi une opération bénigne qui, dès les premiers jours, à la clinique, semblait avoir fait plus de mal que de bien. Les médecins avaient beau se présenter dans ma chambre matin et soir pour me dire que tout s’était passé normalement, mon taux d’hémoglobine restait bas, la ferritine laissait à désirer et, un après-midi, j’avais vu de petites têtes, blanches de crépi, sortir du mur d’en face et s’élancer vers moi. On m’avait aussitôt fait une transfusion, l’hémoglobine était un peu remontée, et ils avaient fini par me renvoyer chez moi. Mais je récupérais mal. Le matin, j’étais si faible que pour me lever je devais rassembler toutes mes forces, m’agripper à mes cuisses, pencher le buste en avant comme si c’était un couvercle de valise, bander les muscles des membres supérieurs et inférieurs avec une détermination qui me coupait le souffle ; et quand la douleur dans le dos se calmait enfin, je réussissais à redresser tout mon squelette, mais avec précaution, en détachant doucement les doigts de mes cuisses et en laissant pendre mes bras sur le côté avec un râle qui durait jusqu’à ce que la position debout soit définitivement atteinte. C’est pourquoi mon premier réflexe fut de répondre à la requête de Betta :

« Tu tiens vraiment à assister à ce colloque ?

– C’est mon travail, papa : je suis chargée de l’introduction et Saverio présente son intervention l’après-midi du deuxième jour.

– Combien de temps partirez-vous ?

– Du 20 au 23 novembre.

– Donc il faudrait que je reste avec le petit, tout seul, pendant quatre jours ?

– Salli viendra tous les matins, elle fera le ménage et la cuisine. De toute façon, Mario est complètement autonome.

– Aucun gamin de trois ans n’est autonome.

– Mario en a quatre.

– Même de quatre ans. Mais là n’est pas le problème : j’ai une commande urgente que je n’ai pas même commencée.

– De quoi s’agit-il ?

– Je dois illustrer une nouvelle de Henry James.

– Qu’est-ce que ça raconte ?

– Un type retourne dans une vieille maison qu’il possède à New York et y trouve un fantôme, le fantôme de celui qu’il aurait été s’il n’était pas devenu homme d’affaires.

– Avec une histoire pareille, tu auras vite dessiné tes personnages. On part dans un mois, ça te laisse du temps. Et de toute façon, si tu n’as pas fini d’ici le 20, tu peux apporter ton travail, Mario sait rester sage.

– La dernière fois, il réclamait tout le temps qu’on le porte.

– La dernière fois, c’était il y a deux ans. »

Elle enchaîna, me reprochant mes défaillances de père et de grand-père. Je réagis en prenant un ton affectueux et l’assurai que je garderais son fils tout le temps nécessaire. Elle me demanda quand je pensais arriver et, là, je tombai dans l’exagération. Parce que je sentais ma fille plus malheureuse que d’habitude ; parce qu’elle ne m’avait guère appelé que trois ou quatre fois pendant mon hospitalisation ; parce que son désintérêt m’avait semblé une façon de me punir du mien, je promis d’arriver à Naples une semaine avant le colloque, pour que l’enfant s’habitue à moi. Et j’ajoutai avec un enthousiasme forcé que j’avais très envie de jouer les grands-pères, qu’elle pouvait partir le cœur léger, que Mario et moi, on s’amuserait bien.

Mais, comme d’habitude, je fus incapable de tenir ma promesse. Le jeune éditeur pour qui je travaillais me pressait, il voulait savoir où j’en étais. Alors que je n’avais presque rien produit parce que ma convalescence s’éternisait, je tentai d’achever deux ou trois planches en toute hâte. Mais, un matin, je perdis à nouveau du sang et dus courir chez le médecin, qui trouva tout en ordre, mais me prescrivit quand même une nouvelle visite une semaine plus tard. Ainsi, d’une chose à l’autre, je ne partis que le 18 novembre, après avoir envoyé à l’éditeur deux planches bâclées. J’allai à la gare dépité et contrarié, ma valise remplie au petit bonheur la chance, sans même un cadeau pour Mario, à part deux volumes de contes illustrés par mes soins quelques années auparavant.

Mon voyage fut gâté par des suées de faiblesse et par l’envie de rentrer à Milan. Il pleuvait, je n’étais pas tranquille. Le train fendait un vent en rafales qui plaquait contre la vitre des ruisseaux de pluie opaques et tremblotants. J’eus souvent peur que les wagons ne déraillent sous la force de la tempête et constatai que plus on vieillit, plus on tient à la vie. Mais, arrivé à Naples, je me sentis mieux malgré le froid et la pluie. Je sortis de la gare et me retrouvai en quelques minutes devant l’immeuble en angle que je connaissais bien.