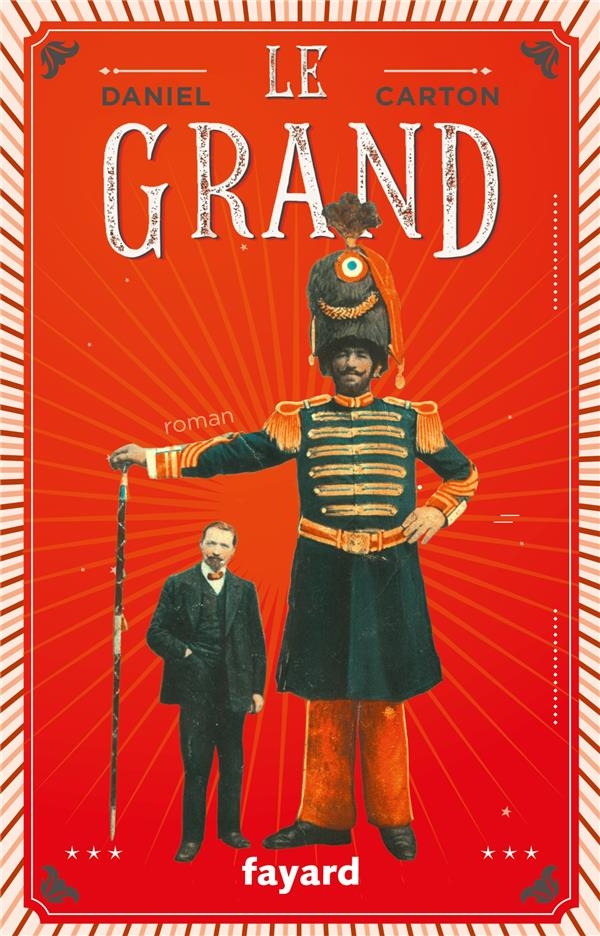

Le Grand

Au début des années 1900, Henri Cot était un phénomène qui attirait les foules : 2,60 mètres de hauteur, 2,30 mètres d’envergure, chaussant du 61 … Devenu vedette de cirque, ce géant aveyronnais ne profita guère de sa célébrité. Henri Cot mourut à 30 ans, en pleine gloire foraine. Ceci est son histoire…

Présentation de l'éditeur

2,60 mètres de hauteur, 2,30 mètres d’envergure, chaussant du 61… Le nouveau Gargantua était connu dans le monde entier. Les femmes se pâmaient à sa vue. On l’appelait « l’homme le plus extraordinaire de la terre », mais c’est sous le nom d’Henri Cot que le géant vit le jour en 1884, dans une pauvre famille de paysans, au fin fond des campagnes aveyronnaises.

Au sommet de sa gloire, il attirait les foules et obtenait les congratulations des puissants, mais la concurrence se fit sévère. De partout en Europe surgirent d’autres géants qui, usant de stratagèmes de toutes sortes, tentèrent de le détrôner.

C'est seul cependant qu'Henri Cot mourut à l'aube de ses 30 ans. Pour certains, il aurait succombé à la charge de sa grande taille. Pour d'autres, il aurait été assassiné dans un bouge lyonnais pour une sombre histoire d'argent...

De cette existence n'est restée qu'une carte postale, une brochure de cinq pages publiée en Angleterre - et cet hommage rendu par son meilleur ami, peut-être le seul...

Extrait

Je m’appelle Ernest. Mais c’est sans importance. Il n’y avait que le père Bertrand, le curé de notre village, et mes chers parents pour m’appeler Ernest. Et bien sûr ceux de ma grande famille, trop fiers de perpétuer au travers de ce prénom la mémoire de l’oncle postier massacré par les Prussiens du côté de Forbach en 70. C’était la première fois qu’il pouvait voir du pays. Oh pauvre ! Il faut toujours se méfier de ceux qui se prennent pour des empereurs !

À l’extérieur de cette famille, tout le monde se moquait que l’oncle y soit resté. On savait bien dans nos campagnes que les champs d’honneur des militaires ne sont que des champs d’horreur pour ceux qu’ils se réjouissent de faire marcher au pas. Dans le village, et même je crois bien dans tout le canton que l’on avait pour seul horizon, on m’appelait « la Gambille ». Tout ça, parce que vers mes treize ans, je me suis fait passer dessus par la carriole à bœufs du père François. Sous le soleil couchant et les ravages de la gnôle, ce gars qui, mâchonnant sa chique, ne savait jamais se soulager d’un sourire n’avait même pas été fichu de repérer sur son chemin, entre deux ornières, des mômes distraits par une partie de billes.

Il m’offrit cinq mois et douze jours d’immobilisation, avec mes frêles guiboles enchâssées dans des gouttières en bois de noyer tentant de contenir les désordres de mes articulations. Jamais plus je n’ai remarché normalement. Je pus continuer à jouer aux billes, mais mes courses au travers des vallons ou derrière les queues des vaches, c’était terminé. Replacée en liberté, ma jambe droite semblait faire les extérieurs, ce qui me donnait une inimitable démarche de bernard-l’ermite. Mais comme personne ne savait à quoi ressemblait cette bestiole à nom de moine, je devins « la Gambille », gentille traduction de « patte folle » !

C’est ainsi en tout cas que je le reçus, avais-je le choix ?

Dans le fin fond de notre campagne aveyronnaise, il aurait fait beau voir de se plaindre. Il fallait savoir endurer pour être un homme et, comme on nous répétait que le bon Dieu là-haut nous avait sans cesse à l’œil, nul ne se serait aventuré à faire semblant. Endurer la pauvreté, endurer le labeur, courber la tête sous la discipline de Dieu comme de celle des hommes, le salut de nos âmes requérait un plein-temps censé, une fois montés au ciel, nous récompenser par des vacances perpétuelles.

Sans cet accident de jeu de billes, notre amitié ne serait sans doute jamais advenue. Oui, on se connaissait. On était du même village. Même école, même catéchisme, même église, mêmes fêtes, même endurance et même destin. Pourtant, fait exceptionnel, nos familles ne recensaient aucun cousinage, aucun rapprochement de cœurs et, l’un n’allant jamais sans l’autre, de terres ou de bétail. La mienne était du village. La sienne de ce hameau du Cros, souvenir de quelques croisements de voies romaines, accroché sur les hauteurs d’un puech1 à une vingtaine de minutes de marche pour deux jambes normales.

Nous aurons mis du temps à nous adopter. À cette heure de l’au revoir, je puis bien le confesser, il y a aussi que le gaillard me faisait peur. À deux mois près, nous étions du même âge. Lui de fin janvier 1883, moi du 20 mars et déjà, à nos onze ans, il me dépassait d’un bon mètre. Pour beaucoup, c’était « le Grand ». Libre à d’autres de lui conférer une autre distinction dans ce pays où les épithètes de « con » et de « couillon » constitueront des éléments de franche ponctuation. Moi avec mon allure de boiteux, lui perché si haut, les moqueries que nous déclenchions ont serti notre amitié simple. Contre cette mauvaise fortune, nous avions instinctivement pris le parti de nous rapprocher et de nous épauler.

Vingt ans après, les mêmes qui nous menaient la vie dure sont aussi là à se bousculer pour ne rien rater de l’enterrement de notre Henri Cot « national », que dis-je, « international », pouvant retrouver à présent l’affection et le respect dont, sous ce ciel tranquille, il avait, se répétait-on à l’envi et avec hypocrisie, tout au long de sa bizarre existence, pu se repaître. En ce 15 septembre de l’année 12, on joue des coudes dans notre église de village. On occupe les premières places dans le cimetière collé sur l’ombre de son clocher. On s’accroche à ce versant retenant un pâle soleil.

C’en fut presque cocasse. À la première heure, l’odeur du café-négrita s’échappait des trois bistrots du village remplis de tous les curieux du canton accourus. L’été n’en avait pas été un. En ce matin de deuil, il fallait se défendre encore contre la fraîcheur portée par cette rivière du Rance qui se lâche dans le creux de son vallon.

Les représentants du clergé ne s’étaient guère précipités, pas plus que les « personnalités » des environs toujours promptes pourtant à étaler leur sincère compassion. Les uns et les autres n’avaient visiblement pas voulu contribuer à faire de cette matinée organisée dans la précipitation un événement considérable autour de cet enfant du pays qui n’avait été ni plus ni moins, pensaient-ils au fond d’eux-mêmes, qu’une « bête de foire ». Et puis nul ne connaissait les conditions précises de sa disparition au seuil de ses trente ans. Maladie ? Accident ? Bagarre ? Assassinat ? Tout ce que l’on sut au village, c’était qu’il était décédé subitement à Lyon, ville qui était devenue son port d’attache. La famille n’était guère bavarde. À se demander si elle-même avait la réponse. Elle avait simplement fait savoir qu’elle tenait à ce que l’Henri repose au milieu des siens.

Ce ne fut pas simple. Ni pour les bêtes ni pour les hommes. Ce n’est que la veille au soir qu’arriva de Saint-Affrique le corbillard tiré par quatre chevaux de trait poitevins exténués par pareil transport. Au mitan de la trentaine de kilomètres à tirer, ils avaient eux-mêmes relayé un attelage chancelant qu’il fallut au plus vite laisser se dégourdir et se requinquer dans le champ de trèfle longeant le chemin. Leur palefrenier que le cocher de cet équipage mortuaire avait imposé à ses côtés jurait tout son soûl contre ceux qui avaient mis ses bêtes à semblable supplice. Ne comprenant pas les explications de son voisin lui affirmant que pour un tel client, ils avaient affaire à un enterrement hors normes. Que plutôt que de se plaindre et de plaindre ses canassons, il devait être bien content d’être aux premières loges et songer à toutes les histoires qu’ils pourraient raconter jusqu’à la fin de leurs jours.

Quand le gros père Bertrand, que ses enfants de chœur surnommaient sous leur surplis Bébert, les avait réquisitionnés en urgence pour l’enterrement du « géant du Cros », qu’ils n’avaient vu qu’une fois en carte postale, ils s’étaient plus souciés de la longueur de son cercueil que de son poids. Deux mètres soixante, ce serait juste : une partie dépasserait dans le vide à l’arrière, mais sous l’épais drap funéraire, la solennité n’en pâtirait point. Quant au poids, l’assurance avait été donnée que le cercueil tout garni irait chercher dans les deux cents kilos. Le curé n’avait fait que répéter ce qu’on lui avait dit.

Dès qu’il fallut sortir la dépouille du train pour la hisser sur le corbillard, tous ceux qui traînaient là et qui avaient été appelés à la rescousse ont compris que le curé en question avait trop misé sur l’intervention de son Saint-Esprit. Une vingtaine de bras costauds y suffirent à peine. Les convoyeurs engagés à Lyon juraient que leur « colis » spécial pesait au minimum la demi-tonne. Trois cercueils en un, fallait-il que ce chargement fût exceptionnel. C’est l’explication qu’avaient donnée les gars du ferroviaire. C’étaient des gens de la ville, on pouvait leur faire confiance.

Dans le cimetière, trois des meilleurs fossoyeurs avaient été mobilisés aux premières lueurs du soleil pour aménager le caveau des Cot et ses abords au bout de la petite allée en terrasse. Il fallut les faire revenir encore le lendemain, on avait encore vu trop juste.