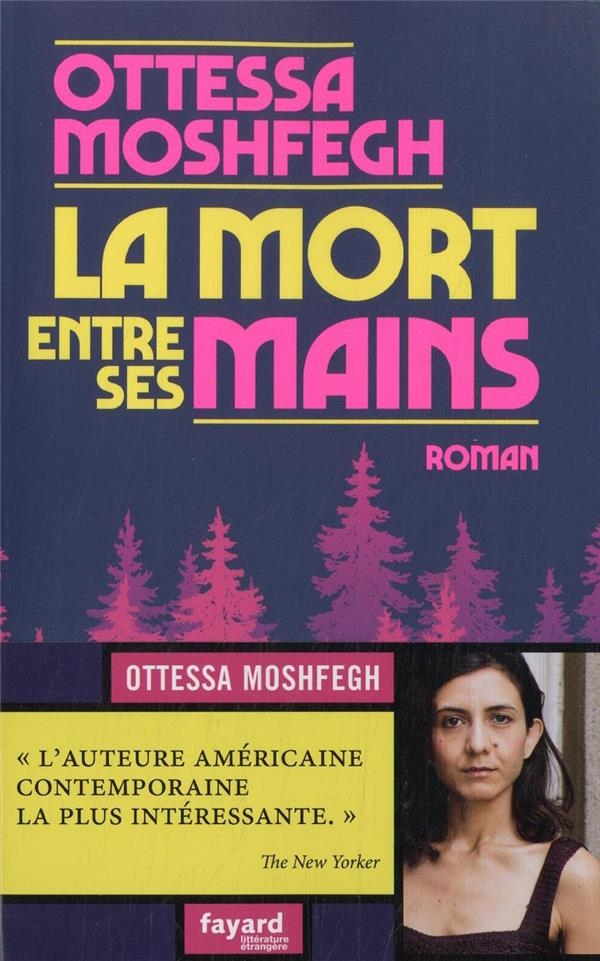

La mort entre ses mains

Par l’une des voix les plus originales et provocatrices de la littérature contemporaine, un polar métaphysique au suspense obsédant dans lequel la vie d’une veuve bascule le jour où, se promenant dans les bois, elle découvre un message extrêmement inquiétant.

Présentation de l'éditeur

Au lever du soleil, alors qu’elle promène son chien dans la forêt, Vesta tombe sur un message écrit à la main, délicatement maintenu au sol par quelques cailloux. « Elle s’appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici son cadavre. » Autour d’elle, pas de tache de sang, pas d’écharpe abandonnée : nulle trace d’un crime. Vesta n’a bientôt plus qu’une obsession : résoudre ce mystère. Qui était Magda ? Que lui est-il arrivé ? Et qui l’a tuée ? Avec le peu d’indices dont elle dispose, Vesta dresse une liste des suspects et de leurs mobiles. À mesure que son enquête avance, les dissonances bizarres s’accumulent, peut-être liées aux zones d’ombre de son propre passé… Mélange singulier de polar et de comédie grinçante, le nouveau roman d’Ottessa Moshfegh met en scène une chasse au criminel enfiévrée où l’on ne sait bientôt plus très bien qui est le chasseur et qui est la proie, et livre une œuvre magistrale sur les écueils de la solitude.

Extrait

Elle s’appelait Magda. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. Ce n’est pas moi. Voici son cadavre.

Mais il n’y avait pas de cadavre. Pas de tache de sang. Pas de cheveux emmêlés accrochés aux grosses branches mortes, pas d’écharpe en laine rouge mouillée par la rosée du matin dans les buissons. Il n’y avait que le message par terre, tremblant à mes pieds sous le petit vent de mai. Je suis tombée dessus pendant ma promenade à l’aube dans la forêt de bouleaux, avec mon chien, Charlie.

J’avais découvert ce sentier le printemps précédent, juste après mon installation à Levant avec Charlie. Nous l’avions arpenté tout le printemps, tout l’été et tout l’automne, mais l’avions abandonné en hiver. Avec la neige, les arbres fins et blancs étaient devenus presque invisibles. Les matins brumeux, les bouleaux disparaissaient complètement dans le brouillard. Depuis le dégel, Charlie me réveillait chaque jour aux aurores. Nous traversions le chemin de terre, suivions lentement le sentier en montée puis en descente d’une petite colline, puis nous nous frayions un passage entre les bouleaux, aller et retour. Ce matin-là, quand j’ai trouvé le message posé à plat sur le sentier, nous avions déjà parcouru deux kilomètres dans la forêt.

Charlie n’a pas ralenti, ni incliné la tête, ni même baissé sa truffe au sol pour renifler. Cela m’a paru très curieux qu’il n’y ait prêté aucune attention – mon Charlie, qui un jour s’était libéré de sa laisse et avait traversé la route pour aller chercher un oiseau mort, tant son instinct pour débusquer les morts était puissant. Non, il ne s’est pas intéressé une seule seconde au message. Celui-ci était plaqué au sol par de petits cailloux noirs, chacun soigneusement disposé sur la feuille, dans la marge du haut et en bas. Je me suis penchée pour relire. Sous mes mains, la terre était presque chaude. Ici et là, des herbes timides et pâles sortaient de la terre noire effritée, et le soleil commençait tout juste à passer graduellement de l’argenté au jaune.

Elle s’appelait Magda.

C’est une blague, ai-je songé, une farce, une ruse. Quelqu’un jouait à un petit jeu. Ç’a été ma première impression. N’est-ce pas adorable, quand on y repense, la façon dont mon cerveau s’est rué sur la conclusion la plus innocente ? De voir comme après tant d’années, à soixante-douze ans, mon imagination était encore si naïve ? L’expérience aurait dû m’enseigner que les premières impressions sont souvent trompeuses. Agenouillée par terre, j’ai prêté attention aux détails : le papier était une page provenant d’un cahier à spirale quadrillé, dont la bordure perforée avait été déchirée méticuleusement, sans aucun accroc ; de petites lettres bleues se détachaient distinctement, tracées au stylo-bille. Il était difficile d’en déduire grand-chose, et cela semblait fait à dessein. C’était le genre d’écriture soignée et impersonnelle qu’on utilise pour l’affichette d’un vide-greniers ou pour remplir un formulaire chez le dentiste. Judicieux, ai-je pensé. Malin. La personne qui avait écrit ce message savait qu’en dissimulant ses particularités on se prévaut de l’autorité. Rien n’en impose plus que l’anonymat. Mais les mots eux-mêmes, quand je les ai prononcés à voix haute, m’ont paru spirituels – une qualité rare à Levant, où la plupart des gens étaient des cols bleus ennuyeux. J’ai relu le message et j’ai failli éclater de rire à l’avant-dernière phrase : Ce n’est pas moi. Évidemment.

Si ce n’était pas une farce, ce message aurait pu être le début d’une histoire jetée à la corbeille, un faux départ, une scène d’ouverture ratée. Je pouvais comprendre l’hésitation. C’est une façon plutôt sombre et accablante de commencer une histoire : l’annonce d’un mystère sur lequel il est inutile d’enquêter. Personne ne saura jamais qui l’a tuée. À peine a-t-elle débuté que l’histoire est déjà terminée. L’inutilité constituait-elle un sujet méritant d’être exploré ? Le message, assurément, ne promettait pas un dénouement heureux.

Voici son cadavre. Il y avait certainement plus à en dire. Où était Magda ? Était-ce si difficile de procéder à une description de son corps, piégé dans les broussailles sous un arbre mort, le visage à moitié enfoui dans la terre noire et molle, les mains ligotées dans le dos, le sang des plaies laissées par les coups de couteau imbibant l’humus ? Était-ce si difficile d’imaginer un médaillon en or brillant entre deux feuilles de bouleau détrempées, la chaîne cassée et projetée parmi les herbes fraîches, tendres et velues ? Le médaillon pouvait renfermer, d’un côté, les photos d’une jeune enfant ayant les dents du bonheur – Magda à cinq ans – et, de l’autre, un homme en chapeau militaire – son père, sans doute. Ou alors « ligotées » serait un peu trop fort. Et les « plaies laissées par les coups de couteau » étaient peut-être trop horribles, trop tôt. Peut-être le tueur avait-il simplement rabattu les bras de Magda dans son dos afin qu’ils ne dépassent pas des branches pourries et n’attirent pas les regards. La blancheur des mains de Magda trancherait sur la terre sombre, comme le papier blanc sur le sentier, ai-je imaginé. Il semblait préférable de commencer par des descriptions plus délicates. Je pourrais écrire moi-même le livre si j’avais la discipline, si je pensais que quelqu’un le lirait.

En me relevant, mes pensées ont soudain été obscurcies et interrompues par une douleur atroce dans ma tête et dans mes yeux, ce qui m’arrivait souvent quand je me redressais trop vite. J’ai toujours eu une mauvaise circulation sanguine, une pression artérielle basse, « un cœur faible », disait mon mari. Ou alors j’avais faim. Il faut que je fasse attention, me suis-je dit. Un jour, je risquais de m’évanouir au mauvais endroit et de me cogner la tête, ou de provoquer un accident de voiture. C’en serait fini de moi. Si je tombais malade, personne ne serait là pour s’occuper de moi. Je mourrais dans un hôpital minable en pleine campagne, et Charlie finirait piqué par la fourrière.

Comme s’il avait senti mon vertige, Charlie est venu à mes côtés et m’a léché la main. Ce faisant, il a marché sur le message. J’ai entendu le papier se froisser. Quel dommage de voir cette feuille immaculée désormais souillée par une trace de patte. Mais je ne l’ai pas grondé. J’ai gratté sa tête soyeuse avec mes doigts.

Peut-être que j’avais une imagination trop fertile, ai-je pensé en relisant le message. Je me représentais un collégien se promenant dans les bois, inventant une histoire horrible pour rigoler, écrivant ces premières phrases, puis s’essoufflant, abandonnant cette histoire pour une autre, plus facile à raconter : le récit d’une chaussette perdue, une bagarre sur le terrain de foot, un homme s’en allant pêcher, un baiser volé à une jeune fille derrière le garage. Qu’est-ce qu’un gamin de Levant allait s’embêter avec Magda et son mystère ? Magda. Pas Jenny, ni Sally, ni Mary, ni Sue. Magda, c’était un prénom pour un personnage qui avait de la substance, un passé mystérieux. Exotique, même. Qui aurait envie de lire quelque chose là-dessus, ici, à Levant ? Les seuls livres qu’on trouvait au magasin Goodwill portaient sur le tricot et la Seconde Guerre mondiale.

« Magda. Elle est bizarre », diraient-ils.

« Je ne voudrais pas que Jenny, ou Sally, fréquentent une fille comme Magda. Qui sait avec quel genre de valeurs elle a été élevée ? »

« Magda. Qu’est-ce que c’est que ce nom ? Une immigrée ? Une autre langue ? »

Pas étonnant qu’il ait renoncé si vite à Magda, dont la situation était trop complexe, trop nuancée, pour être comprise par un jeune adolescent. Il fallait un esprit avisé pour faire véritablement honneur à l’histoire de Magda. La mort, après tout, était difficile à regarder. « Oublie », j’imagine le garçon dire au moment où il laissait tomber ces premières phrases. Et, avec ça, Magda et tout son potentiel ont été abandonnés. Pourtant, il n’y avait aucune trace de négligence ou d’agacement, rien de corrigé, de réécrit. Au contraire, les lignes étaient impeccables et régulières. Rien n’avait été raturé. Le papier n’avait pas été froissé ni même plié. Et ces petits cailloux…