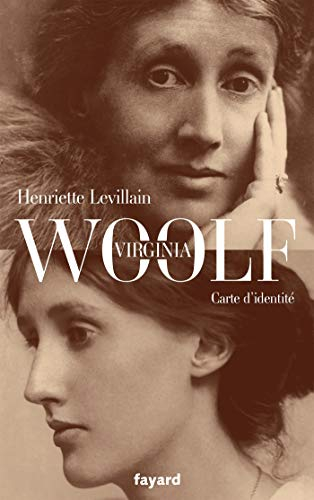

Virginia Woolf, carte d'identité

Dans cet essai biographique unique, sous forme d’abécédaire, Henriette Levillain dresse un portrait littéraire et sensible de Virginia Woolf. Au fil d’entrées telles que « Anglaise », « Lectrice » ou encore « Marcheuse », le lecteur redécouvre l’auteure de Mrs Dalloway, contre toute récupération féministe ou psychiatrique.

Henriette Levillain est professeur émérite à Paris-Sorbonne.

Présentation de l'éditeur

Qui ignore aujourd’hui Virginia Woolf ? La beauté anxieuse de son visage, les tragédies de son enfance, sa mélancolie suicidaire, ses appréhensions sexuelles, sa liaison tumultueuse avec Vita Sackville West et sa défense de la cause des femmes ? Au cinéma comme au théâtre sont exposés avec complaisance ses frustrations d’adolescente et ses combats contre l’autorité masculine, ses crises de dépression et sa noyade dans la rivière Ouse. Les féministes ont fait d’elle une icône, et les psychiatres diagnostiqué sa maladie. Or aucun de ces arrêts sur image ne donne la clef d’une imaginative qui s’est refusée à aggraver le malheur, à laisser le dernier mot à la mort.

Dans cet essai aux multiples entrées, Henriette Levillain rend à l’œuvre romanesque son autonomie au regard des confidences de la femme en souffrance. Les personnages de Virginia Woolf ne sont pas des reflets mais des créatures auxquelles elle donne le pouvoir de relier ce que la vie ne cesse de séparer, les corps comme les consciences.

« Beauté », « Féministe », « Marcheuse » ou « Poète », autant de fenêtres ouvertes sur les secrets d’une artiste qui, malgré son drame intime, savait enchanter le quotidien.

Extrait

Anglaise

Of course everyone wants to be English.

« Naturellement, tout le monde veut être Anglais. » Dans certaines circonstances, Virginia Woolf se montre d’une partialité confondante. Au printemps 1934, en compagnie de Leonard, elle voyage en Irlande pour la première et unique fois. Presque tout l’y incommode : elle est épouvantée par la misère du peuple et des maisons, heurtée par les sonorités de la langue gaëlique et la rudesse des pêcheurs de saumon, écœurée par les pommes de terre bouillies au menu du plus grand hôtel de Dublin. Ainsi, à la fin d’une semaine au cours de laquelle elle rencontra en tout et pour tout des membres de la gentry anglo-irlandaise et un brave bedeau de St Patrick à Dublin, elle conclut que tous les Irlandais, à l’exception de leurs dirigeants, étaient hostiles à l’État libre d’Irlande.

Jugement pour le moins hâtif. Le lecteur qui connaît la résistance acharnée du peuple irlandais à la politique hégémonique de l’Angleterre s’étonne qu’une femme si peu conformiste partage pour une fois l’opinion commune de l’élite britannique. À la nuance près que, dans les années trente, ses priorités ne sont pas d’ordre politique, encore moins patriotique. Son culte de l’anglicité ne repose donc pas sur une nostalgie de la gloire de l’empire britannique victorien ni sur la crainte de son déclin face aux menaces d’indépendance (Inde) ou d’autonomie (Irlande). Elle affiche le plus grand mépris pour la boursouflure gothique de l’Albert Memorial de Kensington Park (1875), monument commandé par la reine Victoria dans le but d’honorer son époux mort de la typhoïde à quarante-deux ans. Quant au patriotisme, auquel elle réfléchit intensément dans les années 1938 face aux menaces de conflit mondial, elle l’associe au devoir de défendre l’empire britannique jusqu’au dernier souffle, en exonère donc les femmes avec l’argument un peu spécieux que, ne pouvant pas se battre, elles n’ont pas les moyens d’empêcher la guerre. À la même époque, elle construisait, dans le roman-essai à l’origine d’Années, la figure d’une jolie rebelle, Kitty Malone, qui affirmait, guère plus convaincante, que les femmes ne devaient rien à la patrie puisque la censure victorienne leur interdisait de connaître la passion : « Cette pénurie [de la passion], c’est le prix de la splendeur de notre empire, prix essentiellement payé par les femmes. »

L’hostilité à l’égard des Irlandais relève donc moins d’une position raisonnée que d’une réaction passionnelle, d’une anglicité reçue par héritage, construite et modulée ensuite par et pour elle-même en perspective de son œuvre littéraire : une certaine qualité de vie qu’elle ne retrouve jamais à l’étranger ; une nature incomparable qui l’apaise, la fait rêver, la renvoie à son enfance ; le seul habitat au monde, enfin, où elle se sente capable de lire et d’écrire.

En Irlande, elle se plaint à répétition de ne pas parvenir à se concentrer sur la lecture de Proust, auteur qu’elle place au-dessus de tous les contemporains. Et si amoureuse de la nature soit-elle, elle reste insensible à la beauté sauvage de la baie de Glengarriff, aux vastes ciels mouvementés et aux ombres sur les collines couleur de bruyère dans l’arrière-pays. Par contre, à peine débarquée sur le rivage du Pays de Galles, elle est saisie par la vue d’« un étalon mené en main sous les aubépines et les hêtres sur une allée en gazon ». Sur le moment, elle est heureuse de constater le contraste de ce paysage anglais civilisé avec la rusticité des pêcheurs de saumon et des amateurs de pubs. Sept années plus tard, au cours de l’hiver difficile qui précède son suicide, le souvenir de cette même scène, évoquée dans une lettre, résume l’essence de son anglicité : « Voici l’Angleterre. »

Sous l’effet du travail de mémoire, l’instantané s’est alors transformé en réminiscence proustienne. La vue et l’odorat se sont associés à la fraîcheur du printemps et à la noblesse de l’étalon. Et, réveillée par cette vision, l’époque de la promenade quotidienne à Hyde Park en compagnie de son père, Leslie Stephen, s’est auréolée de la joie du temps retrouvé. C’était un moment « apaisant » de complicité entre un père, considéré par sa famille comme le « cerveau de la maison », et une adolescente très précoce. Entre Vanessa et elle, l’attribution des héritages n’avait prêté à aucune discussion. Vanessa revendiquait la beauté et la bonté de sa mère, et de son ancêtre aristocratique française au joli nom, Adeline de l’Étang, fille d’un prétendu amant de Marie-Antoinette. Virginia, quant à elle, avait très tôt choisi le côté de son père, purement anglais. Elle lui devait, disait-elle, la maigreur du visage et le nez allongé, l’intellectualisme et, hélas, l’hérédité dépressive. Or, tandis qu’ils marchaient d’un pas rapide – Leonard était sportif – dans les allées des parcs londoniens, tous deux étaient souvent dépassés par des chevaux tenus à la longe ou montés au trot par d’élégants cavaliers. Non pas de ces chasseurs à courre intrépides et brutaux, évoqués avec le plus grand mépris à côté des militaires dans Trois Guinées. Lui tenait-elle la main ? Elle pouvait le rêver puisque l’évocation du bel étalon gallois ne mentionne pas le sexe de son guide. C’est ainsi qu’elle avait saisi intuitivement que seul le paysage anglais avait le pouvoir, en la reliant aux moments de plénitude de son enfance, de réunir l’affectif et l’intellect, le masculin et le féminin, dont les forces opposées sont chez elle si difficiles à contrôler. Plus incarnée que Virginia, plus accomplie par sa maternité, Suzanne (Les Vagues) est un de ses prolongements les plus émouvants. Depuis le temps de la pension suisse où celle-ci a pris horreur des sapins et de la montagne, elle sent le besoin de s’enraciner loin de Londres dans une terre familière, domesticable, d’y vivre et d’y travailler selon le rythme des saisons et de la nature, quitte à accepter définitivement, et non sans mélancolie, les limites de son horizon : « Ses yeux [de son nourrisson] verront quand les miens seront fermés, pensé-je. Je me fondrai dans son regard au-delà de mon corps, et je verrai l’Inde. »

Selon le point de vue de Virginia Woolf, l’étranger – personne et pays – est par conséquent une curiosité, rarement un plaisir et le plus souvent une épreuve. De ce point de vue, elle se distingue de ses compatriotes aventureux dont elle se moque gentiment : « […] avec les flots à leur porte, [ils] ont la bougeotte ». Elle préfère la sédentarité au voyage, diffère souvent la traversée de la Manche et, partout où elle va en Europe, se sent non pas étrangère, mais plus anglaise que jamais.

Paris et le Midi de la France sont les destinations favorites des Anglais pendant l’entre-deux-guerres. Toute jeune, Vanessa, se destinant à la peinture, chaperonnée par son demi-frère George, part visiter les musées de Paris. Elle en revient émerveillée par les galeries du Louvre et les terrasses des cafés parisiens. Ses récits laissent Virginia froide. Elle lit la langue française, mais la parle mal, tantôt s’en désole, tantôt s’amuse de ses anglicismes. En 1927, Vanessa Bell, devenue la compagne de Duncan Grant, achète une maison à Cassis et y séjourne pendant les mois d’hiver. Virginia et Leonard y vont en visite, décident de louer une maison, puis d’en acheter une, et finalement y renoncent. Chacun de leurs voyages sur les routes françaises est rapporté dans ses journaux. Les démonstrations d’empathie sont rares. Le plus souvent, elle dénigre plus qu’elle ne décrit, avec la célèbre causticité de l’un de ses prédécesseurs sur les routes de France, T.G. Smollett, et se console comme elle peut de la prétendue détestable nourriture en lisant Sons and Lovers de D.H. Lawrence.