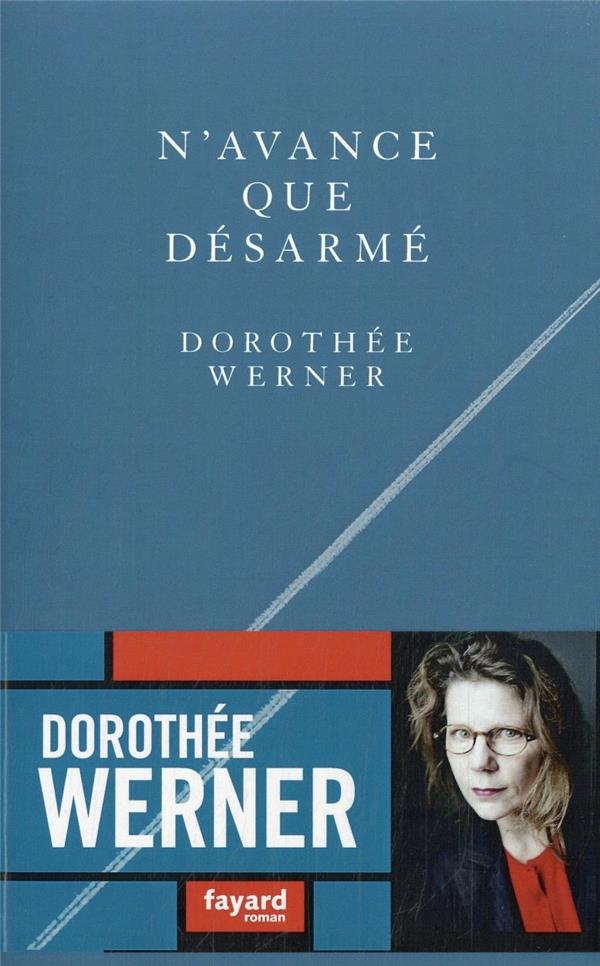

N'avance que désarmé

C’est leur cinquième rencontre, un soir dans un aéroport, lui entre deux avions, elle accourue depuis la ville proche pour passer quelques heures avec lui dans ce lieu sans grâce. Sur fond de dérèglement climatique et d’apocalypse à venir, chacun convient pourtant de l’absence de trajectoire possible pour leur histoire. Mais l’amour n’a-t-il pas beaucoup à gagner quand le présent se révèle la seule chose à laquelle deux êtres puissent soudain se résoudre ?

Lui, diplomate, qui connaît par cœur les textes des grands traités internationaux, alinéa par alinéa, mais n’aspire qu’à la poésie.

Elle, monteuse, qui voit le monde en champ-contrechamp, sait qu’une vie ne peut jamais se raconter comme dans les films, sauf à ce que la mémoire comme l’écriture fasse de certaines séquences de formidables rushs .

C’est leur cinquième rencontre, un soir dans un aéroport, lui entre deux avions, elle accourue depuis la ville proche pour passer quelques heures avec lui dans ce lieu sans grâce.

Sur fond de dérèglement climatique et d’apocalypse à venir, chacun convient pourtant de l’absence de trajectoire possible pour leur histoire, comme si leurs engagements passés et l’état du monde complotaient pour les priver d’avenir.

Mais l’amour n’a-t-il pas beaucoup à gagner quand le présent se révèle la seule chose à laquelle deux êtres puissent soudain se résoudre ?

Dans une langue vibrante et lyrique, Dorothée Werner campe des personnages bouleversants qui se jettent dans la magie d’une nuit pour tenter d’oublier cette condition, qui est aussi la nôtre. Et nous parle de la nécessité de se laisser désarmer par l’accident miraculeux qu’est toujours une rencontre.

Extrait

« Tu t’es vue ? Un animal aux aguets planté dans une clameur de fin du monde. Tu parles d’une épiphanie. » Tais-toi, maudite voix intérieure qui vient encore la ramener. Il faudrait te claquer le beignet. « Tiens-toi droite, l’endroit est si piteux. Redresse-toi, bon sang, pense biche, pense elfe, fais quelque chose, bricole-toi un genre de dignité. » L’heure du rendez-vous approche. La nuit dernière, la fille s’était emballée. Elle avait rêvé une scène de comédie romantique, un bar cosy aux lumières tamisées, un pont, une allée le long du fleuve, un café désolé sur une plage du Nord, et pourquoi pas ? Sur ces décors, un intermittent du spectacle s’ingéniait à faire délicatement virevolter une pluie de pétales roses comme autant de serments, c’était beau. Coupez ! Sur le parking géant de l’aéroport, le réel sent l’huile de friture. La fille est noyée entre des centaines de voitures à l’arrêt, face à un hôtel monumental bardé de néons à l’américaine. Le vent, le grand vent qui rend fou, voilà des jours et des nuits qu’il n’a pas molli, des jours et des nuits qu’il fouette la ville. Plastiques, tôles, pans entiers de toitures, cartons, toutes les saloperies du monde se fracassent partout où c’est possible. Furie qui empêche de penser droit. La fille, grande brune aux cheveux bouclés, plonge ses mains dans les poches de sa parka bleue et tombe sur un jouet aussitôt identifié comme appartenant à son enfant, une tortue de plastique qu’elle serre dans son poing. Le vent, encore. Ces maudites rafales, comment s’y habituer ? Dehors, depuis des mois, on marche buste en avant et tête baissée, plus personne ne porte un chapeau ou un parapluie, rien qui risque d’être embarqué, rien qui dépasse. La tortue. Penser à son fils maintenant, lui qui l’a glissée dans sa parka, pas question. Penser à son mari, pas plus. Pas maintenant, pitié. Elle broie la tortue, la démantibule dans le creux de sa main moite et la balance dans une bourrasque. Le ciel peut-il être un secours ?

Au-dessus du tarmac saturé de réflecteurs, il est orange. Uniformément orange. C’est devenu virtuel, mais elle le sait : quelque part loin là-haut, au-delà du monde déréglé, ce soir c’est pleine lune. Un souvenir du monde d’avant, la pleine lune. Ses rayons imprimaient leur marque fantôme sur les tissus, on rentrait le linge séchant dans les jardins. L’oubli a une couleur qui claque, orange, mais la fille a une mémoire visuelle qui tient du miracle. Avoir le nez collé sur les images, pour une monteuse à la télévision, c’est un boulot de tous les jours. En fermant les yeux, elle convoque une masse ronde au milieu d’un ciel de plomb, une lune irradiante comme au premier jour de l’univers. Parfois une promesse, parfois une menace, la pleine lune, toujours un événement. Pour un départ nouveau, pour un nettoyage cosmique annonçant des changements, tous les vingt-huit jours et même si ça fait mal, elle est toujours partante. Si c’est un signe ce soir, un signe de quoi ? Elle rouvre les yeux et traque en l’air une lueur, quelque part dans le grand drap safrané. Peine perdue. Dans cet endroit grouillant, saoulé de bruits de moteurs, la force tellurique du Grand Tout est un souvenir disparu. Ici, c’est le cul-de-sac de l’hyper-réalité, tout est toc. La nuit tombe en même temps qu’une pluie épaissie par les courants d’air. Ses boucles brunes battent en retraite, et si elle existe comme un personnage de film, alors c’est au bord d’un plan large qui sent la défaite. Est-ce qu’elle s’est placée, sans s’en rendre compte, devant une bouche d’aération ? Une odeur de gras se mêle au crachin. Bouger. Elle pénètre dans le hall de l’hôtel, vaste comme une galerie marchande.

Ici, voyons voir. Soit un fast-food niché dans un coin, secoué à un rythme régulier par un décollage et un atterrissage. Soit une foule d’hommes seuls ou en grappes, on n’est pas là pour eux, mais puisqu’ils sont dans le cadre parlons-en. Des types errant sacoche à la main entre deux avions. Coincés dans la grande lessiveuse des vols internationaux, ils se préparent à une nuit solitaire. Soit leur souci, malgré les plateaux-repas ingérés toutes les deux heures au gré des fuseaux horaires déjà traversés, de manger encore. Bientôt, en attendant l’aube et le prochain vol du lendemain, ils finiront quelques étages plus haut, claquemurés dans un clapier qu’ils éclaireront d’un clic, et l’écran mural s’allumera en même temps. Moquette grise, odeurs mêlées de désinfectant et de cigarette froide, ils connaissent la chanson, et leurs pas mécaniques, entre lassitude et assurance, les trahissent. Ces temps modernes en périphérie des villes, cette durée plate à la lisière de la vraie vie, ces moments suspendus entre n’importe quel jour et n’importe quelle nuit, interchangeables dans tous les aéroports de la planète, ils savent. L’errance de shopping mall, la profusion d’exhortations, le maelström de gadgets noyant jusqu’au souvenir des saisons, des arbres et des forêts, voilà qui constitue depuis des années – combien d’années déjà ? – l’étoffe même de leur existence. Cette vie confinée, pieds et poings enchaînés dans un labyrinthe d’artifices, rend les costumes flottants et les peaux grises. Ces hommes le savent aussi, avec le jetlag c’est fatal, ils zapperont. L’alternance entre le jour et la nuit est un souvenir perdu dont leurs corps gardent le pli, s’abrutir de mélatonine ne suffira pas. Ils zapperont sur des bêtises plus ou moins obscènes jusqu’à l’épuisement, jusqu’à l’écœurement, fouillant le minibar en quête d’une mignonnette de quelque chose avant de tomber comme des masses dans un sommeil sans rêves. En attendant, l’heure locale est une fois de plus celle du dîner. Les voilà qui font gentiment la queue devant l’immense comptoir en simili-zinc, histoire de s’envoyer une énième bière, un dernier sandwich, une ultime frite sous les néons. C’est au milieu de cette sauvagerie ripolinée que l’histoire se tient tout entière. C’est dans cet hôtel d’aéroport que le rendez-vous s’est noué entre la fille et le diplomate. Pourquoi ? Parce qu’il venait d’atterrir ici, où il passerait la nuit comme les autres, en attendant un autre vol demain matin à l’aube. Et parce qu’au fond, même si on est toujours tenté de se raconter autre chose sur la vie pour lui donner un peu d’ampleur, parce que c’était plus commode. Unité de lieu, unité de temps.