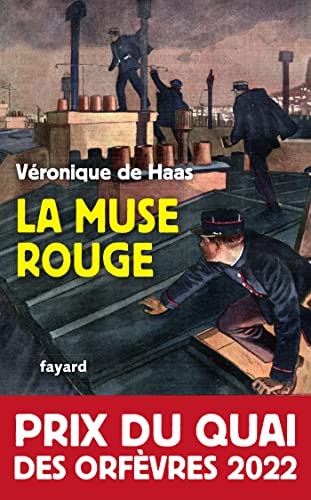

La Muse Rouge

Paris 1920. À son retour des tranchées, Victor Dessange, ancien de la Mondaine, intègre la brigade Criminelle. L’ambiance à la capitale est électrique – entre grèves à répétition et affrontements entre communistes et anarchistes d’un côté et royalistes de l’Action française de l’autre. Des clandestins de l’Internationale affl uent de partout, tandis que les empires coloniaux se fi ssurent.

Dans un tel contexte, les meurtres successifs de plusieurs prostituées peinent à apparaître comme des affaires prioritaires. Jusqu’à ce que ce soit non plus une belle-de-nuit, mais un client, représentant officiel de la République de Chine, qui trouve la mort dans une maison close. Chargé de l’enquête, Victor tente de démêler un écheveau qui le mènera d’une colonie pénitentiaire pour enfants en Bretagne à l’attaque d’un convoi d’or au Maroc, dont ni les coupables ni le butin n’ont jamais été retrouvés.

Mère de quatre enfants et professeur de lettres pendant quarante ans, Véronique de Haas a toujours été passionnée par l’histoire du XXe siècle, et particulièrement par la période de l’entre-deux guerres. Elle considère que l’enquête policière et l’univers de la police sont des filtres efficaces pour observer et comprendre les multiples facettes de la société. La Muse rouge est née de cette démarche.

Extrait

Lundi 11 novembre 1918

Paris – Rue de la Roquette

Paris est en liesse ; chaque quartier, chaque rue, hurle de joie. Dans les squares, sur les places, des orchestres s’improvisent, fifres, trompettes, mandolines, pianos mécaniques, accordéons, bandonéons, violes et violons, tout peine à couvrir la folle envolée des cloches des églises qui font vibrer la ville jusque dans ses pavés. Les drapeaux flottent aux fenêtres et, malgré le froid qui s’engouffre avec insolence, les balcons rugissent de cris de joie qui montent au ciel comme pour dissoudre la grisaille qui engonce la ville.

Rue de la Roquette, le fichu de travers, le châle de guingois et le bas de la robe remonté dans la ceinture du tablier de couturière, Marie saute, virevolte, passe de bras en bras sans égard pour ses cavaliers, qui se piquent subrepticement à l’impertinente pelote d’épingles accrochée à son chemisier, juste au-dessus du sein gauche, comme un cœur hérissé et jaloux. Marie rit à gorge déployée, les yeux pleins de larmes et le corps bondissant.

L’armistice est signé ! La guerre va cesser ! Du haut de ses vingt ans, Marie peut enfin contempler son avenir. Victor va revenir… La peur, tapie au fond de la conscience, au fond du cœur et au fond du ventre, tyran grimaçant et sordide, la peur qui tord les boyaux, à toute heure de la nuit ou du jour, à chaque coup frappé à la porte, à chaque missive déposée sur le seuil, cette peur, désormais impuissante, s’extirpe de sa personne tout entière à chaque rire, à chaque cri de joie, et, piétinée par les sauts des danseurs, disparaît et laisse libre cours à l’espoir, au rêve d’une vie de fête, de lumière et d’amour. Combien de temps Marie se laisse-t-elle aspirer par la foule en délire ? Nul ne peut le dire. Lorsqu’elle remonte chez elle, elle n’a plus ni souffle, ni fichu, ni pelote d’épingles accrochée au chemisier. Échevelée, rouge et transpirante, elle gravit en titubant l’escalier. C’est qu’il a bien fallu boire un peu de vin pour encourager les corps en allégresse. Marie se cramponne à la rampe branlante et frôle en chantonnant le mur lézardé et boursouflé d’humidité. Le logement exigu de Mme Dupin mère se trouve au quatrième étage du 31, rue de la Roquette, un immeuble décrépit aux murs bombés de vieillesse où Éléonore Dupin a trouvé refuge en arrivant à Paris avec sa petite fille au printemps 1898.

Marie déboule en trombe dans l’unique pièce de leur pauvre foyer. Éléonore, penchée sur son ouvrage, lève la tête et, immobile et silencieuse, pose un regard infiniment triste sur sa fille. Marie se précipite dans l’alcôve qui sert de chambre à coucher. Au sol, deux matelas fatigués et étroits, posés l’un sur l’autre et que l’on glisse côte à côte le soir au coucher. Celui qui reste toujours contre le mur est celui de Marie, surmonté d’une étagère sur laquelle reposent une petite statuette en plâtre de Marie de Nazareth, bras tendus et mains ouvertes, et trois livres dont les reliures sont si usées qu’on peut à peine lire les titres : une bible, dont Éléonore lit une page à voix haute chaque soir avant le sommeil, une édition ancienne des Contes de Perrault dans laquelle Marie a appris à lire, et, plus fraîche malgré les apparentes et multiples manipulations, une édition française d’Alice au pays des merveilles, l’ouvrage fétiche de Marie, dont elle connaît certains passages par cœur. Marie se met à genoux sur le matelas et se saisit du roman de Lewis Carroll. Au creux du livre, une lettre est nichée comme un trésor. Marie déplie délicatement le feuillet jauni, taché de boue et de larmes, et couvert d’une petite écriture élégante et soignée. Toujours à genoux, elle s’assied sur ses talons et relit en pleurant à chaudes larmes la dernière lettre de Victor.

Marie,

Je t’écris du fond de ma tranchée, depuis l’aube incertaine de ce nouveau jour, couvert de boue, de crasse et de vermine ; et je te pense lumineuse et fragile comme une fleur de printemps. Et cette pensée m’envahit et me fait quitter provisoirement l’opacité poisseuse, rauque et gluante dans laquelle nous sommes embourbés. Depuis plus de trois ans, ton image ne m’a jamais quitté, comme une lumière intérieure et secrète que rien ne peut atteindre et qui m’aide à tenir, à supporter et à vaincre toutes les peurs, tous les enfers qu’il me faut traverser.

Ce matin, dans quelques heures à peine, nous monterons au feu. L’ordre vient de tomber, sans appel et sans fard. Les hommes sont épuisés, à bout de nerfs. Nos munitions sont maigres et ont pris l’eau. Aucun renfort ne nous est annoncé. Nous attaquons pour la gloire, sans espoir de victoire. Je sais que je ne reviendrai pas.

Lorsque nous nous sommes quittés, Marie, tu as promis que tu m’attendrais. J’ai reçu ta promesse avec la joie confiante d’un soldat plein d’arrogance, fort de sa jeunesse et de ses illusions. Aujourd’hui, il me semble que j’ai mille ans. Chaque année de guerre m’a fait traverser des siècles de cruauté, de laideur et d’absurdes violences. Je suis arrivé au bout du temps. Lorsque je regarde le jour se lever, je ne vois que la grisaille qui cajole les barbelés et caracole dans ce cloaque qu’il va falloir traverser en titubant et en hurlant pour conjurer la peur, sous la mitraille, les obus et au son des canons. Je sais que je ne reviendrai pas. Il n’y a qu’à toi que je peux le dire et je suis soulagé, car, pour la première fois depuis presque trois ans, je pars au combat avec une certitude chevillée au corps.

Je veux te relever de ta promesse, Marie. Tu ne dois pas m’attendre. Cet enfer finira un jour et tu pourras vivre la belle vie que tu mérites et où je ne serai pas. Je te rends ta liberté et je te le redis : tu es la plus belle chose qui soit arrivée dans ma vie. Rien que pour toi, cela valait le coup d’avoir vécu.

Je t’embrasse goulûment et sans retenue, mais pour la dernière fois.

Le 16 avril 1918 Victor

P.-S. Je confie cette lettre à un infirmier qui doit repartir à l’arrière. J’espère qu’elle te parviendra. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour échapper à la surveillance militaire.

Non ! Victor, tu ne mourras pas, et moi, je t’attendrai.