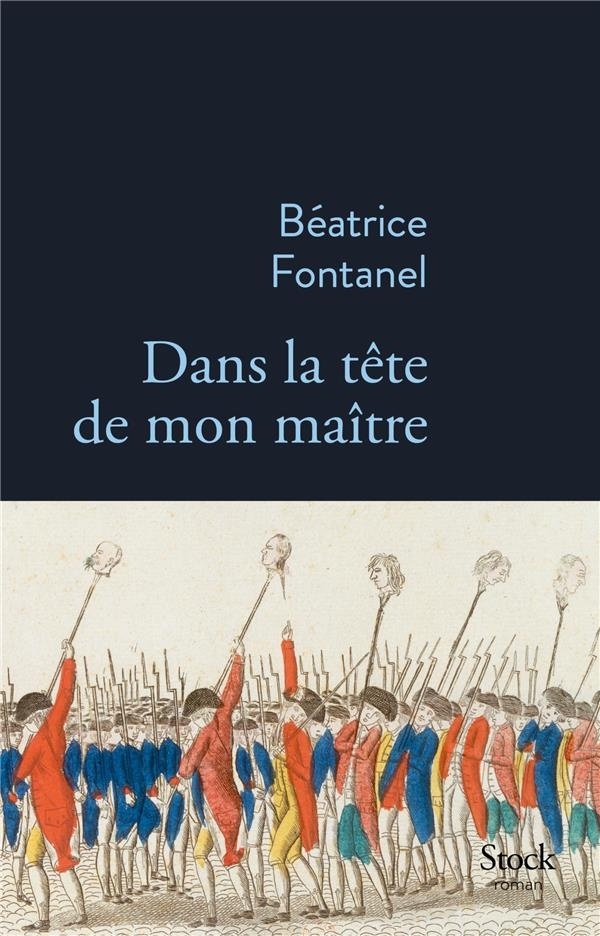

Dans la tête de mon maître

Par un hasard miraculeux, Balthazar Janvier, enfant abandonné, devient le domestique dévoué de Lavoisier, père de la chimie moderne, homme encyclopédique : minéralogiste, météorologue, agronome, régisseur des poudres et salpêtres…

Éduqué grâce à la générosité de son maître, Balthazar devient un Sganarelle de laboratoire, ébahi des expériences auxquelles il assiste. Mais ce domestique astucieux sera aussi le témoin des événements de son temps, au moment où la Révolution française s’emballe. Narrateur candide au cœur de la Terreur, il fera au lecteur le récit picaresque autant que tragique de la dernière année de vie de son maître.

Le 24 novembre 1793, sous le coup d’un mandat d’arrêt, le chimiste se cache un temps dans Paris. Une nuit durant, Balthazar le conjure de s’exiler. Son maître décide de se livrer. Sans répit, le fidèle valet court Paris pour apporter au Comité de sureté générale la pétition signée par des savants en faveur de son maître. Rien n’y fait. Une dernière chance subsiste. C’est sans compter sur les passions humaines, exacerbées par la Terreur. La peur rôde dans chaque rue de Paris, dans chaque intérieur également, la frénésie, la folie, l’urgence sont racontées à hauteur d’homme, par ce jeune homme simple, qui est témoin de l’Histoire en train de broyer un monde, pour construire notre République. Mais elle coûte cher, cette liberté.

Extrait

Vieillard peut-être… mais rien n’est émoussé en moi, je le garantis. Je suis encore tout engoncé de ce que j’ai vécu, confit dans des bouffées de souvenirs spectaculaires et ma cervelle abrite pour toujours une lanterne magique toute barbouillée de sang. Des mois ne suffiraient pas à raconter ce que j’ai vu ; de toute façon… vous ne me croiriez pas, et qui pourrait vous le reprocher. Je parlerai ici avec la vélocité de la bobine de fil lorsqu’elle se dévide dans l’escalier, tant il y a de choses à dire et à raconter, le sublime et le pire ; le papier, docile, se laissera écrire jusque tard dans la nuit avec ses troupeaux d’anecdotes qui viendront y pâturer. J’ai été le spectateur de choses qui auraient pu encombrer des siècles et qui sont venues s’entasser en quelques années, parfois quelques journées. Comment ces temps phosphorescents ont-ils pu catalyser tant d’enthousiasme et de scélératesse ?

J’écris d’abord pour me venger d’avoir eu si peur, me consoler moi-même qui suis insatiable en la matière, j’écris par méchanceté et par gentillesse, par amour de mon maître, pour consigner le pittoresque et l’atrocité des temps que j’ai vécus. Pour me convaincre enfin que je n’ai pas rêvé ces choses. Le siècle finissant préparait un enfantement prodigieux. L’histoire allait, d’un seul coup, vomir sur mes souliers des merveilles et des horreurs, aussi liées ensemble que ces siamois monstrueux exhibés dans les foires.

Pour parler de votre serviteur, il faut bien avouer que mes débuts ne furent pas des plus remarquables, mais qu’y pouvais-je ? Une nuit d’hiver, alors que les réverbères n’étaient pas allumés pour cause de pleine lune, quelqu’un, je ne sais qui, ma mère peut-être, m’a déposé, mal emmailloté, infusé d’urine, dans le « passe-plat » de l’hôpital des Enfants-Trouvés. Voilà comment je commençais dans la vie, petit gigot bleui de froid, vagissant de tous mes poumons, avec autour du cou une médaille en cuivre de saint Jérôme, sa plume à la main… (moi qui fus longtemps illettré, je le confesse). Mais le saint, protecteur des traducteurs, a dû veiller sur moi, de loin en loin, sans nul doute.

Au sortir de l’hôpital des Enfants-Trouvés, j’ai été envoyé en nourrice, chez une femme dont le frère, curé de campagne, faisait la classe aux petits en leur donnant des coups sur les doigts lorsqu’ils ne savaient pas suffisamment leurs leçons ou s’ils traçaient mal leurs lettres. Un jour, il m’a même cassé le pouce… C’est ainsi que j’ai appris des rudiments de lecture et d’écriture. Puis, j’ai été engagé à un âge encore tendre comme apprenti à Paris, chez divers artisans qui me traitaient plus mal qu’un chien errant et prenaient plaisir à me battre ; je me sauvais, mais on me rattrapait, j’étais fouetté à nouveau. Après diverses tribulations dont je ne suis pas fier et qu’il serait trop long de raconter ici, je me suis retrouvé, vilain coucou tombé dans le nid d’une rousserolle, chez mon futur maître, alors que j’ignorais tout de lui encore… Je venais proposer mes services de ramoneur, je profitais en général de mon intrusion dans les maisons pour dérober quelques menus objets. J’avais ici à peine commencé mon ouvrage, je passais doucement mon hérisson par le conduit, lorsqu’une grosse motte de suie s’est détachée pour tomber avec un bruit mou dans l’âtre, saupoudrant alentour le petit salon tapissé d’indiennes mimosa, peuplé de mignonnes chinoiseries que j’aurais volontiers glissées dans mes poches… si j’en avais eu de suffisamment profondes. La femme de chambre bondit comme une tigresse, appela la gouvernante qui rendit compte à sa maîtresse de ma bêtise. Je me fis traiter de tous les noms d’oiseaux possible – j’en avais vu d’autres… quand le maître de maison arriva.

Dès qu’il entra dans la pièce, il me plut. Grand, mince, élégant, vêtu de nankin noir, les cheveux châtains, les yeux gris, la bouche petite, d’une physionomie empreinte de douceur, il semblait descendu d’un astre lointain, et c’était le cas d’une certaine façon : il revenait d’une planète où les connaissances et les savoirs les plus divers flottaient dans les airs aussi densément que les animalcules dans les rayons du soleil. Il me regardait sans colère. Une coquetterie dans l’œil l’enlaidissait un peu, certes, mais lui donnait un air de candeur qui me touchait au cœur. Il demanda ce qui s’était passé. Pendant qu’on lui répondait, salissant autant qu’on pouvait ma réputation, il avait remarqué que j’avais étendu, juste avant la catastrophe, un linge propre sur un petit bureau, pour protéger quelques livres de maroquin vert, à dorures en dentelles. Avant de les couvrir (mieux qu’on ne l’avait fait pour moi à ma naissance, soit dit en passant), j’avais profité d’un instant où l’on ne me regardait pas pour les caresser. Il me demanda comment je m’appelais.

– Balthazar Janvier, lui répondis-je. Désolé des dégâts causés. Je veux bien travailler quelques jours chez vous sans gages, pour réparer ma bévue, ajoutai-je, choisissant mes mots autant que je pouvais, je sentais qu’il se jouait là une chose qui pouvait changer le cours de mon existence.

– J’ai justement besoin d’aide là-haut, il me faut déplacer un gazomètre.

– Je suis fort comme un Turc, monsieur, répondis-je en me rengorgeant sans avoir la moindre idée de ce que pouvait être un gazomètre.

C’est ainsi que je montais, pour la première fois, au paradis des esprits savants, dans le laboratoire des éthers scientifiques de M. Antoine-Laurent de Lavoisier…

Ma vie changea du tout au tout, d’un seul coup. Je découvrais le luxe d’une grande maison, moi qui n’avais connu que les grabats malodorants des appentis d’arrière-cour, partagés avec les poules et leurs fientes. Dans la maison de mon maître, je regardais, émerveillé, les fauteuils à la reine recouverts de damas cramoisi, les bergères ottomanes, les tables en acajou, des tableaux hollandais luisant comme de l’émail, des chandeliers garnis de pendeloques de cristal, les pendules d’or. Dans la maison de mon maître, six domestiques s’affairaient du lever du jour à la tombée du soir : Masselot, son plus ancien et plus fidèle serviteur, Lisette, la femme de chambre, Marceline, la cuisinière, Ignace, un cocher acariâtre, Félix et Lubin, deux valets. Je fus engagé comme domestique, plus expressément chargé de nettoyer le laboratoire et ses instruments, qui étaient aussi importants pour moi que le Saint-Sacrement : les gazomètres et calorifères, une balance unique au monde capable de peser jusqu’à 10 kg, avec une précision de 1/400 000e, des cuves et des cloches aussi de toutes les formes et de toutes les tailles.

On me fit faire un bel habit gris souris, bien ajusté, avec des boutons d’acier, une chemise à jabot et surtout des chaussures à boucles, qui furent l’une des plus grandes joies de ma vie. Jamais je n’aurais pu espérer être ainsi équipé de pied en cape. Des chaussures, d’abord… je n’en avais jamais eu. Je traitais celles-ci comme si elles étaient mes propres enfants. La nuit, je volais un peu de suif, dans un bocal aux cuisines, pour les graisser, puis, avant de m’endormir, je les installais sur un tabouret, près de mon oreiller, pour admirer la flamme de ma chandelle se refléter dans leur cuir luisant. Voilà ce que je devais à mon maître, entre beaucoup d’autres choses. Avec ces souliers merveilleux, qui me blessaient malgré tout, surtout au début, il m’envoyait à travers Paris porter des plis à ses amis savants ; je devais y aller à pied et, lorsqu’il faisait mauvais, les rues se métamorphosaient en torrents gargouillant de boue ; dès que les gerbes de fange jaillissaient sous les roues des carrosses, je courais me réfugier sous les porches. J’avais aussi appris à marcher sur l’extrême pointe de pieds, comme un danseur d’opéra, pour éviter de salir mes chaussures et mes bas. Quand je n’y parvenais plus à force de crampes, je retirais le tout, pour marcher pieds nus, comme j’en avais l’habitude lorsque j’étais apprenti.

Mais mon maître fit mieux que me chausser et me vêtir ; comme il voulait que je l’aide dans la tenue des comptes et les cahiers d’expériences, il se chargea de m’éduquer. Alors que j’étais déjà un gaillard bien découplé, je dus, avec quelques élèves plus jeunes que moi, suivre, tous les après-midis, les cours d’un instituteur. Je n’étais pas spécialement doué, mais j’avais la fureur d’apprendre. Mon maître s’intéressait à l’éducation populaire. Il avait même fondé une école gratuite, dans la paroisse de Villefrancœur, où était située sa terre de Fréchines, non loin de Blois. Je n’étais pas plus bête qu’un autre, pourtant mes résultats n’étaient pas fameux au début et je commençais à souffrir de coliques à l’idée que l’on pourrait me renvoyer… Pour tout dire, Marie-Anne Paulze, l’épouse de mon maître, m’avait dans le nez. Elle était bien plus forte que moi en chimie, qui ne savait à peu près rien et elle ne comprenait pas pourquoi son époux dépensait tant d’argent pour me former (elle était elle-même joliment avare). Elle savait le latin et l’anglais et traduisait des livres scientifiques pour lui. Elle avait été l’élève du peintre David et elle avait dessiné et gravé les planches, assez réussies, je dois le reconnaître, qui présentaient des expériences du laboratoire. Dans les discussions scientifiques, elle donnait son grain de sel sur tout (a-t-on déjà vu péronnelle se mêler ainsi de chimie ?). Elle avait beaucoup de cordes à son arc… D’ailleurs, elle jouait de la harpe. Et plus mon maître était patient avec moi, plus elle cherchait à me rabaisser à ses yeux. Elle ne perdait jamais une occasion de lui faire remarquer les erreurs que je pouvais laisser dans les livres de comptes. Elle trouvait aussi que j’étais souillon, que je nettoyais mal les ballons et les cloches de verre, les cuves et les instruments du laboratoire qui coûtaient des fortunes comme elle aimait à me le rappeler sans cesse.

Quand les savants et les artistes venaient assister à quelque expérience, elle apparaissait, enjouée, virevoltante, bien que de manière assez brusque. Elle faisait apporter du thé et du café à ces messieurs de l’Académie et aux autres mais, à la dérobée, de ses yeux bleu glacier, elle me coulait des regards durs, ce qui m’empêchait de jouir de l’éblouissante compagnie qui se bousculait là : le vieil et illustre Benjamin Franklin, le bon sens en habit brun, drôle de figure à bésicles, coiffé d’une toque taillée dans la fourrure d’un castor. Il racontait qu’il avait adopté ce couvre-chef sur le bateau qui l’amenait en France, parce qu’un coup de vent avait emporté sa perruque par-dessus bord. Si on lui demandait comment se portait la révolution américaine, sa réponse, laconique autant qu’optimiste, était : « Ça ira. » Cette phrase, une quasi-interjection, fut adoptée plus tard par les patriotes, puis elle devint le refrain d’une chanson terrible. Dans notre vaste laboratoire, venaient aussi le mathématicien Condorcet, le magistrat botaniste Malesherbes, l’astronome Bailly, le savant italien Fontana, connu pour ses recherches sur le venin de vipère, Bernard-Germain de Lacépède, distingué zoologiste, auteur d’un Essai sur l’électricité naturelle et artificielle, spécialiste des amphibiens et dont l’habit portait d’extraordinaires boutons de verre dans lesquels étaient enchâssés de petits coléoptères irisés. Présent plus souvent que tout le monde, l’économiste du Pont de Nemours tournait autour de ma maîtresse comme un gros bourdon obsédant.

Moi, j’ouvrais grand mes oreilles, qui l’étaient déjà de par leur état naturel, mais je ne comprenais pas grand-chose de ce qui se disait, loin de là. J’aidais Masselot à servir le café, sourire flottant aux lèvres, regard fuyant : je craignais qu’on ne me posât une question à laquelle je ne susse rien répondre. Vous remarquerez que je m’exprime avec des flottilles de subjonctifs imparfaits ; c’était pour moi la meilleure manière de passer pour quelqu’un de distingué et j’ai sué sang et eau pour en comprendre les mécanismes vicieux. À peine avais-je à peu près intégré ses lois retorses, que ce temps de conjugaison fut banni, comme le terme de « Monsieur » qui fut interdit et remplacé par celui de « Citoyen ». C’était rageant…