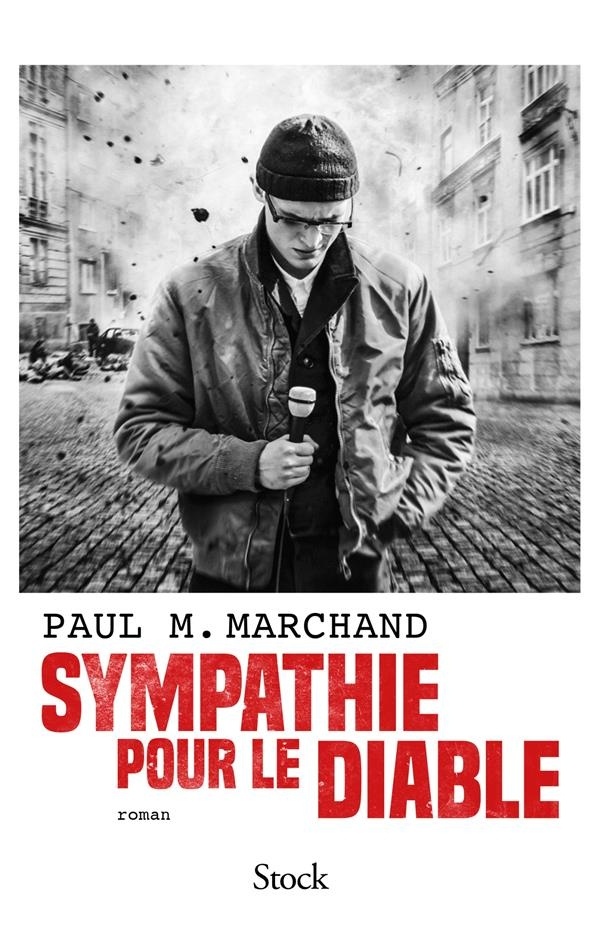

Sympathie pour le Diable

« “Don’t shoot. Don’t waste your bullets. I am immortal” était la devise inscrite sur la voiture, qui était le prolongement de son être, de Paul Marchand à Sarajevo, pendant le siège de la ville. D’autres sources prétendent que Paul avait plutôt écrit : Morituri te salutant. Ceux qui vont mourir te saluent.

C’est le sujet de Sympathie pour le Diable, qui fuse comme des balles dans la nuit : comment un grand reporter outrepasse son rôle, tombe amoureux et sauve des vies malgré lui, dans un Sarajevo de neige et de sang, de larmes et d’espoir. On ne revient pas entier de pareil voyage, et la balle qui traversa la main de Paul fracassa aussi sa conscience.

Je n’ai donc pas été surpris d’apprendre un 20 juin 2009 son suicide, alors que nous nous étions parlé quelques jours auparavant.

Paul Marchand est une légende, une étoile filante, un styliste suicidaire, un Hemingway fréquentable, qu’il faut absolument découvrir et lire.

En 1997, je tombe sur un texte de cet inconnu, Sympathie pour le diable, publié au Québec puis par Florent Massot. C’est une rhapsodie de vie et de mort, l’un de ces livres de guerre qui, avec ceux de Norman Mailer et de Malaparte, devraient figurer au rang de classique.

Peu d’écrivains me restent en mémoire comme l’indomptable Paul, inventeur de sa vie de Beyrouth-Ouest sur la ligne verte, à Sarajevo qu’il franchissait à tombeau ouvert, humant les morgues, aidant les uns et les autres, refusant d’accepter l’inacceptable quotidien.

À sa mort, il laissa une femme à la beauté nordique et une petite fille, Asta.

Il laissa aussi ce livre que Guillaume de Fontenay a adapté au cinéma dans une fougue aussi partageuse et irréductible que celle de Paul, le fumeur de toscans.

Souvenez-vous : cette boucherie de Sarajevo, au cœur de l’Europe, c’était hier.

So Long, Paul. »

Manuel Carcassonne

Extrait

Pour un journaliste, le bilan d’une journée de combats ou de bombardements dépend essentiellement de l’amour qu’il a pour le travail précis, bien fait. Autrement dit de l’amour qu’il porte aux cadavres. Un bon correspondant de guerre est avant tout un amoureux des morgues, des cimetières, des fosses communes.

Cette rigoureuse passion des macchabées est d’autant plus importante que les opinions publiques réagissent ou ne réagissent pas en fonction du taux élevé de cadavres. La limite entre l’indignation ou l’indifférence, entre l’inadmissible et le tolérable est étroitement liée à cette arithmétique. La rigueur du journaliste fera toute la différence entre une estimation et un bilan précis, entre une approximation et une réalité. Les historiens, mathématiciens des soubresauts violents de nos sociétés, sont eux aussi intéressés par cette précision. Une guerre entre dans l’Histoire si ses charniers sont remplis jusqu’à la gueule. La comptabilité de la chair morte est une véritable compétition entre les agences de presse et les journalistes. Il est très rare que tous obtiennent le même chiffre à la tombée de la nuit. En filigrane pour celui qui annonce le plus fort score, la conviction d’être le meilleur.

Le trophée convoité de l’exactitude revient toujours à celui qui s’approche « le plus près ». Être le plus près possible du vacarme, au cœur du rock and roll est une obsession pour quelques-uns d’entre nous.

Les pieds dans le sang, le nez dans les effluves de la mort. L’attraction du dégoût abolit la crainte, anesthésie la peur et là, au contact de la beauté de l’horreur, apparaît dans toute sa vérité l’instinct de l’humanité, l’œuvre : les entrailles de la guerre.

Le 7 juillet 1992, j’arrive à Sarajevo. Chaque jour la ville s’effondre un peu plus sous les coups de l’artillerie serbe. Les agences de presse diffusent régulièrement le bilan des morts. Ce dernier ne correspond pas souvent au mien. La différence des chiffres est l’écart entre les cadavres du jour et ceux déjà frelatés de la veille. Une différence de fraîcheur. Une divergence de méthode.

À la morgue, mes collègues comptent du bout des yeux les corps posés sur le sol. Je les compte du bout des doigts. Pour ne pas se tromper, il faut tâter le cadavre. Chacun d’entre eux, un par un. Toucher la mort est la seule façon possible de distinguer les victimes de la journée de celles fauchées la veille mais qui n’ont pas encore été enterrées par manque d’identification.

Les premières semaines de mon séjour dans l’ancienne cité olympique assiégée, je me rends quotidiennement à la morgue quand l’après-midi s’achève, faire l’inventaire du jour. Le registre des lieux n’est pas vraiment un modèle d’exactitude. J’applique ma méthode, le travail manuel. Sans état d’âme, je pince les chairs de chaque mort pour vérifier la rigidité cadavérique. Lorsque la peau et la chair se tordent sous mes doigts, il est frais. Décédé dans les dix ou douze heures précédentes. Quand mes doigts ne s’enfoncent pas dans la peau, quand ils se referment sur rien, avec une marge d’erreur infime, je décrète qu’il date de la veille. En instance de mise en terre. Appartenant déjà à un bilan ancien et dépassé. Quelquefois, je m’attarde sur ces morts trop vieux. Ils doivent être déçus de ne pas figurer deux fois de suite en tête de l’actualité, à la une.

La mort est un phénomène qui suscite un long cortège de non-sens et de superstitions. De retour à l’hôtel Holiday Inn, je défends mon bilan, convaincu de la quasi-infaillibilité de ma pratique. J’explique son importance. Je détaille. À voir la tête de quelques confrères, la concurrence n’est pas à craindre. Je vais être seul pour longtemps à opérer ainsi. À tâter le cadavre.

La morgue de Sarajevo révèle les frontières des expériences intérieures des journalistes.

Les précieux, méfiants à l’égard du linceul, ne franchissent même pas la porte du bâtiment. Ils demandent à un des employés le nombre de pensionnaires en transit qui attendent de traverser la rue pour s’enfermer définitivement dans les tombes creusées à l’avance du cimetière « au lion ». Ces journalistes, engoncés dans leur grande pitié, les pieds dans la frousse, incapables d’explorer leurs extrémités, prudents même face à l’immobilité et au silence, se veulent dignes, s’honorent de leurs peurs, de leurs déguisements, et n’ont jamais vu un cadavre au repos.

Les audacieux se risquent à moitié à l’intérieur. Sur le seuil. Par peur d’une souillure intime, du sceau de l’infamie, hantés par une prétendue vengeance des morts, ils se contentent d’un survol pudique et gêné de la pièce, rapide sans jamais s’attarder sur cette majestueuse soumission qu’ont les morts de la guerre.

Surpris par tant de culot récent, ils tournent très vite les talons. Avides de fuite et d’oubli, pressés de propager dans leurs médias la grande légende de la mort. Ceux-là aussi, si peu capables de digérer du cadavre, de sublimer leurs répulsions, sans souci de l’offense faite aux victimes, parleront bien mal de la guerre.

Ils évoquent la mort sans jamais vouloir l’identifier. Par cette cécité volontaire, ils piétinent l’unique vérité d’un conflit armé. La finalité de la guerre, c’est de tuer. La réalité de la guerre, c’est le cadavre, le macchabée, la viande froide, la chair morte. La mort et rien d’autre. Dans une guerre, la vie n’est pas un argument.

Mon premier cadavre, je l’ai rencontré à 20 ans. Il avait 7 ans. Un enfant qui faisait du vélo dont l’élan joyeux avait été freiné net par un mur. Je travaillais cet été-là, entre deux années universitaires, comme brancardier dans le service de déchoquage d’un centre hospitalier universitaire (CHU). Parfois, j’étais volontaire pour annoncer la mort d’un blessé décédé pendant l’intervention chirurgicale. Curieux et fébrile, j’allais dans la salle d’attente avertir la famille. Directement, sans artifice, je balançais la nouvelle. Je ne ressentais rien. Aucune émotion. J’étais détaché. Comme si tout cela n’était pas réel.

Depuis, j’ai vécu les dernières années de la guerre au Liban. Beyrouth, au printemps 1992, s’était lassée du sang. Elle était redevenue une capitale pareille aux capitales européennes. Sans surprise, silencieuse, ennuyeuse, mortelle. Le rock and roll me manquait terriblement. Je l’ai retrouvé à Sarajevo où la mort avait encore un avenir.

Pendant la décennie écoulée, des cadavres, j’en ai vu des centaines, des milliers. J’ai appris l’anatomie dans les cadavres. Dans une guerre, après quelques heures, la mort c’est avant tout une odeur. Ça pue. D’une puanteur tout humaine. À Beyrouth comme à Sarajevo, en entrant dans une morgue, d’abord on sent, ensuite on voit. L’odeur est furieuse, l’agression fulgurante. La débâcle du corps, l’autre facette. Les tripes qui se relâchent, la pourriture qui remonte à la surface et suinte à travers la peau. Des années de douches, de bains, de savons, de déodorants, de parfums, d’huiles rares aux mille fleurs, de camouflage, de dissimulation pour en arriver là. Une odeur de merde ignoble. La nature qui règle ses comptes.

J’aime les morgues des pays en guerre. Leur humilité, leur modestie. Les corps qui balafrent les carrelages sales, gluants, poisseux sont enfin débarrassés des tyrannies de l’avenir. Ces gueules cassées, déchirées ne sont plus harcelées par la vie. Morts trop vite, ce sont des fugitifs, des déserteurs. Ils n’ont plus à endurer la souffrance. Résidus sans fierté, ils n’appartiennent plus à l’immédiat tapageur et tenace de la guerre.

Étalage de lambeaux, de membres, de têtes, de tas de bouillie rougeâtre, tout cela en désaccord. Anarchie des corps broyés, disloqués, épars. Des ventres qui vomissent leurs tripes, des troncs sans jambes ou sans bras, ou un bras sans main, une jambe sans pied, des têtes fendues, écrabouillées, la matière cervicale qui dégouline. Des os brisés, blancs et rouges qui sortent d’une cuisse béante. Et toujours l’odeur.

Ces soldats morts, sans plus de volonté de puissance, dans leurs heures les plus silencieuses, déshérités de leurs rêves de gloire, de leurs soifs de conquêtes, de victoires, de revanches ; ces soldats disloqués, mêlés aux civils qu’ils n’ont pas su protéger, qu’ils n’ont pas su sauver, maintenant dans l’éternité, allégés du souci des représailles de la mort.

Les éclats d’obus, les balles dissèquent les corps, tailladent les vies et les destins. C’est pas comme au cinéma, où les balles ne font que des petits trous bien propres dont il ne s’échappe pas grand-chose, hormis la vie de temps en temps. Ils transforment ce qui hier était humain en quelque chose d’immonde, de monstrueux. Un magma de chairs, d’os, de sang mêlés. Sans forme ni sens. Un puzzle aux pièces manquantes.

Les jours de relâche sur les fronts, quand Sarajevo désavoue sa chute annoncée et attendue, les jours de répit, de sursis, je flâne dans la morgue et dans le cimetière « au lion ». Ces détentes dans la guerre sont rares, les cadavres me reposent et me rassurent. J’aime les regarder et savoir à quoi je ressemblerai tôt ou tard. Je verrai, si j’ai de la chance, ma mort venir. Je veux la sentir s’approcher doucement, comme un souffle de vent. Je ne veux pas qu’elle me surprenne. Je verrai l’instant de ma mort, mais je ne me verrai jamais mort. La vue des autres m’aide à supporter l’idée de la mienne. Chaque cadavre est une des possibilités de ce que je serai. Chaque mort est la mienne. Chaque cadavre mon reflet. Et cette puanteur tenace, mon dernier parfum.

Moi, couché, en congé de tous et de tout, exposé et offert, débité du terrible sérieux terrestre, moi rigide et froid, sous le regard curieux et libre d’un autre ; regard adorateur de la lente décomposition de ce qui était si délicat, si fragile, si en vie. Cet autre, jamais atteint par la grande vénération des fables, sans orgueil, sans douleur non plus, aimera dévisager la mort jusqu’à la dénuder.

Cet autre, initié et frémissant, qui n’arrive pas.

Les vers s’attaquent au cadavre par ce qui est le plus malade chez l’homme : la boîte noire.

À la morgue de Baabda, au-dessus de Beyrouth, en octobre 1990. Comme toutes les armées d’occupation qui n’ont pas eu à combattre, les troupes syriennes, au-delà d’éprouver le plus profond mépris pour ces Libanais inaptes à s’opposer à leur présence, se comportent en conquérantes sauvages. Après la chute du général Michel Aoun, des dizaines de soldats de l’armée libanaise qu’il commandait sont férocement mutilés et achevés par ces Syriens vainqueurs sans gloire.

Dans les sous-sols de l’hôpital, une morgue a été improvisée. Il n’y a pas d’électricité, peu d’air, la chaleur étouffe. Les corps, encore dans les uniformes, sont gonflés. Ces soldats massacrés n’ont pas d’identité. Leurs poches ne révèlent rien. Un soldat, lorsqu’il est anonyme, meurt toujours deux fois. Sous les bâches qui les recouvrent, le pourrissement, la décomposition va bientôt les rendre méconnaissables à jamais. Le festin des asticots a commencé. Avec le pied, je repousse les toiles. Les cadavres sont rangés sur le sol. D’une main, je me bouche le nez ; de l’autre, je mange un sandwich à l’omelette aux pommes de terre. Tout ce qui n’est pas habillé de tissu kaki est bouffé lentement. La tête et les mains. Des milliers de minuscules vers blancs frénétiques, sorte de bouillie grouillante, courent sur les cadavres. Une enveloppe ondulante, mouvante, où les vers s’affairent, tous absorbés, concentrés, consciencieux dans leur nettoyage purificateur. Les visages ont déjà le sourire du crâne nu. Sous les vers, la peau a été dévorée, la chair entamée. Les yeux et les lèvres transmués dans l’estomac de la vermine. L’intérieur de la tête est un gigantesque brouet, la cervelle onctueuse. On la devine gobée, aspirée avec délices par le tapis blanc. Plus la mémoire, les rêves, les secrets et les remords sont grignotés, laissent la place, plus les vers sont nombreux. Bientôt, le crâne sera vide, lavé, sucé. L’érosion de l’os débutera.

Le spectacle est écœurant et fantastique. Accroupi à quelques centimètres de la marée silencieuse et fourmillante, abasourdi par ce déferlement d’activité, d’ardeur, de mouvement, d’excitation, d’appétit vorace, je reste là, obstiné et captivé par ces morts qui rétrécissent au milieu d’un hymne à la vie dont ils sont exclus et dont pourtant ils sont la cause.

Après avoir assisté au banquet des morts dans cette morgue d’une bourgade de la montagne libanaise, pendant des mois, j’étais incapable de manger du riz. Dans chaque assiette de riz blanc cuit je voyais des vers. Des milliers de vers.

Le véritable visage de chacun apparaît trois fois : à la naissance, au réveil et à la mort. Le visage de la mort est la négation du masque de la vie.

En dix ans de reportages, sur des centaines et des centaines de cadavres, j’ai rarement vu inscrite sur leurs figures l’empreinte de la douleur, du cri. Même les corps explosés ont une gueule calme et tranquille. La vie plisse, déforme, détruit les visages, elle y burine sa dureté, sa difficulté. C’est une formule, un accommodement, un malentendu savamment entretenu. Le visage des morts est un visage sans invention, sans artifice nouveau, aux antipodes de l’art de l’attitude qui expérimente l’étendue de l’éventail des sentiments. Le visage de tous les jours est un trafic d’apparences honteux, une palette d’expressions provisoires, une dissimulation permanente, un mensonge sans fin.

La mort, bienveillante et honnête, broie la préméditation des poses et des affections humaines déréglées. Loin de toute défense, enfin mort, enfin apprivoisé.

Les morts ne mentent pas, ils n’ont plus personne à étourdir, à appâter, plus de prétextes de circonstance à afficher. Ils ne sont plus postés dans une mesure protectrice, prêts à la riposte. Ils sont invulnérables, puissants parce que sans ennemis. Leurs visages sont reposés, frais, rassurés. Le visage des morts est grave aussi, auréolé de cette ultime découverte du sérieux de leur état. Le regard rentré à jamais, consolés après la longue et intenable dépression permanente qu’avait dû être leur existence, les morts ne jouent plus. Il n’y a plus rien à mimer, la mort est incurable.

Seul avec soi-même, le visage de la mort, c’est l’authentique effigie de l’homme.

L’horreur, ça se ressent, ça se visite, on s’en imprègne, mais elle ne se raconte pas. La décrire est un exercice perdu d’avance. Les mots justes n’ont pas encore été imprimés. L’horreur se raconte à travers un vocabulaire qu’il reste à inventer. L’abomination, l’abject ont devant eux un avenir radieux, plein de promesses. Les témoins ne pourront jamais vraiment témoigner. Ils sont condamnés à conserver à la lisière de leurs bouches le terrible fardeau. L’horreur est une épreuve secrète qui ne se transmet pas. C’est une blessure que seule la mort peut atténuer. Quelquefois, comme un trop-plein, une purge, l’ineffable, par bribes, est évacué. Expulsé.

En août 1986, Beyrouth connut une semaine de démence particulière. Chaque jour, pendant six jours, une voiture piégée explosait. Une dans un camp, une dans l’autre. Les chrétiens répondaient aux musulmans et vice versa. Des rues entières étaient bouleversées, l’architecture des lieux remaniée. Les appartements éventrés vomissaient sur le bitume fondu les meubles, les habits, les photos et les livres. Ça ressemblait à un immense cambriolage, à une fouille minutieuse, à un désordre d’apocalypse. Du sang, de la tôle tordue et noircie, des débris de corps humains calcinés, délayés dans les gravats et le verre pilé. Les blessés hurlaient. Les vivants hurlaient. Les miliciens tiraient en l’air, exterminaient des ennemis invisibles. Les sauveteurs rafalaient pour se frayer un passage. Les douilles se noyaient dans les mares de sang coagulé par la chaleur conjuguée de l’été et des incendies. Les survivants se confondaient dans un même cri où il était question de Dieu et de vengeance.

Sur la terrasse de ma maison, face au jardin et à son bassin d’eau où somnolaient une dizaine de gros poissons rouges, je rédigeais un article pour un hebdomadaire italien.

Ma peau sentait encore l’odeur de la barbaque caramélisée et du sang séché. À chaud, vibrant d’émotions et d’images infectes, j’essayais de dépeindre l’horreur avec des mots d’humain. Autant vouloir arrêter les vagues. Je relatais tout. Du moins ce que je pouvais exprimer. Ceux qui étaient morts par hasard, ceux qui étaient vivants par chance, ceux qui allaient mourir ou être amputés, les brûlés, les aveugles, les estropiés, les saccagés, l’agonie des martyrisés, les spasmes des torturés, la vie dénaturée, les plaies sauvages, les frissons des rescapés, la répétition de l’absurde, de l’innommable, la bestialité des bourreaux, la jouissance des primitifs, des monstres, la douleur invincible des familles, le châtiment juré. Les odeurs de chairs brûlées et d’essence, les corps carbonisés, pétrifiés. Les têtes, les troncs, les oreilles, les pieds, les tripes ventilés sur un rayon de deux cents mètres. Plus j’écrivais et plus l’impression d’être « à côté » augmentait.

Marie lisait les feuillets et trouvait que c’était trop sanglant, trop effrayant, trop laid. J’avais le sentiment de ne pas être suffisamment réaliste, que j’étais encore loin de la réalité. Elle suggérait d’arrêter les descriptions. Je le fis, je n’avais plus les mots. Je télexai l’article à Milan avec un goût d’inachevé, d’échec, d’impuissance et de raté. L’année suivante, un jury italien me décernait le prix Almèrigo Crilz, du nom d’un correspondant de guerre tué au Mozambique. À Trieste, où j’ai reçu la récompense, j’apprenais que mon article avait été photocopié et affiché aux murs de plusieurs écoles et que des élèves avaient pleuré en le lisant.

Et puis, il y a ces horreurs qu’on encaisse en pleine gueule. Volontaires ou involontaires, elles s’imposent, s’incrustent au plus profond de votre sang, de vos gènes. Elles s’isolent dans les oubliettes de votre mémoire tant vous souhaiteriez ne jamais les avoir invitées à traverser vos yeux. Ces horreurs-là, on ne parvient pas à les avouer.

Elles sont tellement énormes que toute l’immensité du silence ne peut les contenir. Tellement folles et vous si muet qu’elles profitent du fait que vous ne soyez plus vous-même, que vous vous abandonniez, pour fuir. Elles vous sortent du dedans dérangé, épaissi par tant de secrets ruminés, tant de douleurs intériorisées. Sans plus de chaînes, les remparts de votre volonté en sommeil, elles jaillissent sans crier gare. D’autres alors, sans y être préparés, les reçoivent en pleine violence dans le ventre. Comme ces chirurgiens et ces infirmières d’une clinique au nom si paisible, si ensoleillé : Villa Médicis, à Paris.

La veille, à Sarajevo, une balle de mitrailleuse était venue s’échouer en moi. Une fin de course peu heureuse. Il y avait tant de nécessiteux autour de moi. Les médecins militaires de l’ONU avaient renoncé à l’amputation parce que j’étais « un civil ». Dans l’après-midi, un avion sanitaire m’avait rapatrié salement blessé à Paris. À la deuxième des dizaines d’opérations que j’allais subir, le réveil a été difficile. Un cauchemar pour ceux qui écoutaient l’horreur qui se déversait de mes lèvres sèches.

« Je préfère vous prévenir… Ne vous affolez pas… Il a eu un réveil pénible… Il a parlé de têtes coupées… »

Le médecin anesthésiste, en informant Marie, lui demande si ce genre de délire est courant chez moi. Elle répond que non. En huit ans de saloperies libanaises, en seize mois de saloperies bosniaques, j’ai toujours eu des rêves béats. J’ai parlé sous la torture, drogué jusqu’aux oreilles.

Une semaine avant d’être déchiqueté, Sarajevo encerclée avait frôlé la guerre civile entre assiégés. Une guerre dans la guerre. L’ennui sûrement. Deux commandants militaires musulmans, qui confondaient résistance et racket organisé contre les civils, avaient été sommés de se démettre par la présidence. Ils s’étaient alors retranchés avec leur racaille organisée. La bataille de rue avait duré toute la journée et la reddition d’un des rebelles avait succédé au massacre des otages qu’il détenait. Des jeunes pour la plupart. Presque des gosses. Certains avaient été jetés vivants par la fenêtre de l’immeuble qui servait de camp fortifié. Les corps, à l’impact, avaient explosé de l’intérieur, le sang giclé. Le trottoir, la rue étaient rouges. D’autres, avant de piquer en direction de la terre, avaient été égorgés ; quelques-uns avaient eu la tête fracassée à la hache ; les plus chanceux s’étaient contentés d’une balle dans la bouche ou entre les yeux. Un autre, probablement une forte tête, l’avait eue tranchée. Tous, la nuit tombée, se sont retrouvés à la morgue. D’abord questionné virilement, puis abattu par le père d’un des suppliciés, le boucher, chanteur et guitariste folklorique avant la guerre, était venu s’allonger sur le sol crasseux de la morgue. Une signature au bas d’une œuvre.

Cette nuit-là, la morgue était interdite aux journalistes.