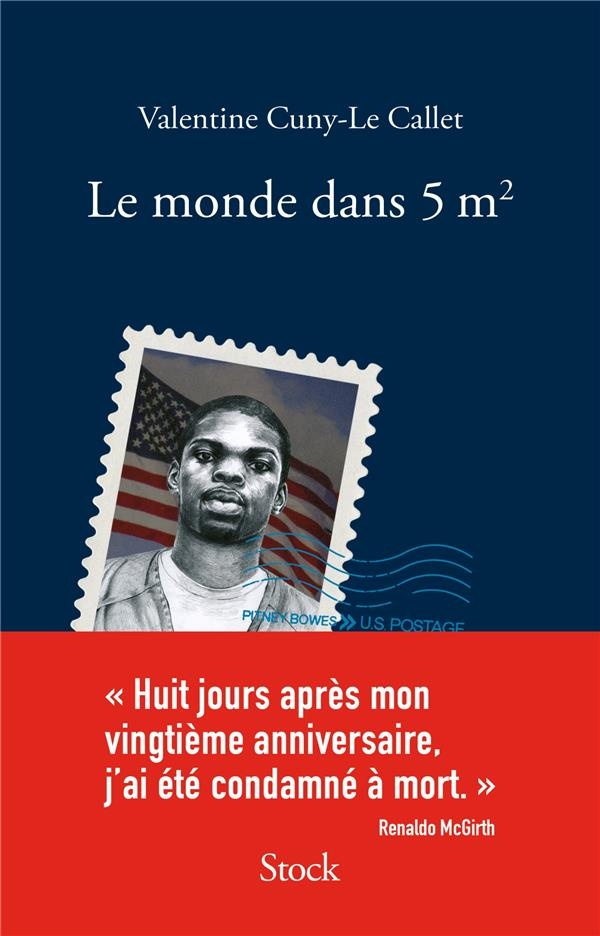

Le monde dans cinq mètres carrés

Valentine Cuny-Le Callet a 19 ans lorsqu’elle entre en correspondance avec un condamné à mort américain, via l’ACAT, association de lutte contre la torture et la peine de mort. Pendant des mois, suivant les arbitraires de la poste américaine et des services carcéraux, elle échange des lettres manuscrites avec Renaldo McGirth, âgé de 28 ans, qui se bat depuis dix ans pour la révision de sa sentence, dans une prison de Floride.

Il clame son innocence ; elle refuse de juger, mais prend conscience des violences du système judiciaire américain Avec un mélange d’audace et de générosité hors normes, elle initie et nourrit une amitié réelle avec Renaldo. Puisqu’elle est étudiante aux Arts déco, elle enverra des dessins et décrira sa jeunesse française. En retour, il racontera sa vision du monde dans 5m2.

Le temps passant, la vie semble s’ouvrir pour Valentine, qui obtient d’aller étudier un an à l’université de Chicago. La vie semble se refermer pour Renaldo, dont la révision de sentence est sans cesse reportée ; l’Administration resserre son étau. Alors, elle décide de lui rendre visite. Pendant trois jours, à côté des épouses et autres visiteurs de prisonniers, elle se présente à l’entrée du quartier des condamnés à mort. Pour voir, essayer de comprendre, et tenter de témoigner.

Le récit que tire Valentine Cuny-Le Callet de cette expérience captive par son humanité, sa franchise et sa maturité. À une époque où certains politiques regrettent l’abolition de la peine de mort, ces pages s’imposent par leur nécessité.

Extrait

Prologue

Une femme est assise sur une chaise, les pieds légèrement écartés, les bras posés sur les accoudoirs. Sa main gauche, très blanche sur le fond sombre de la robe, semble vouloir s’échapper. Les doigts se relèvent, le poignet se tord. Mais ses chevilles et ses coudes sont sanglés. Sous l’effet de la décharge électrique, elle s’agite, sans pouvoir bouger.

Elle n’a plus de visage, masqué par une cagoule noire. Elle n’a plus de nom, seulement un titre : DEAD !, à la une du New York Daily News du 13 janvier 1928.

C’est la première photographie d’une exécution par chaise électrique aux États-Unis, une photo volée, en une seule prise, par un reporter qui avait attaché un appareil à sa jambe gauche pour l’introduire clandestinement dans la prison de Sing Sing. Autant que je me souvienne, c’est aussi la première image d’une mort réelle que je vois, alors que j’ai dix ou onze ans. Je ne l’oublierai jamais.

Le bruit de la pluie sur la toiture en tôle est assourdissant. L’éponge placée sur la tête du condamné n’a pas été mouillée comme elle aurait dû l’être. Elle ne conduit pas correctement le courant. Les vêtements et la chair de l’homme s’enflamment. Il est brûlé vif sur la chaise électrique, pendant que, dehors, il pleut à verse.

L’exemplaire de La Ligne verte que j’ai entre les mains appartient à ma mère. C’est un roman poche tout jauni, élimé à force d’avoir été lu. L’étiquette du prix est encore collée au dos. Le livre a coûté quarante-huit francs. J’ai treize ans, et je le lis à mon tour.

L’homme est sanglé, les bras en croix, à la table d’exécution. Des cathéters sont fixés au pli de ses coudes. Des compresses recouvrent en partie les symboles nazis de ses tatouages.

Des seringues, branchées à une machine, déversent l’une après l’autre leur contenu dans ses veines. Personne ne semble les actionner. La femme tend la main vers le visage de l’homme. Il la regarde à travers la vitre qui les sépare. Des voyants de différentes couleurs s’allument, puis s’éteignent. Le bras de la femme retombe.

Je regarde La Dernière Marche avec mon père. J’ai quinze ans.

« Un système pénal ne peut pas tenir sans la peine capitale. » Marine Le Pen prononce ces mots à la radio, début 2015, quelque temps après la tuerie de Charlie Hebdo. La peine de mort s’immisce de nouveau dans le débat public en France. Cinquante-deux pour cent de la population se dit favorable à son rétablissement.

Cette même année, au lendemain des attentats du 13 Novembre, j’écoute en boucle la voix de Danielle Mérian, « Mamie Danielle », avocate, militante à l’ACAT, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture. Alors qu’elle se trouvait parmi les personnes venues rendre hommage aux victimes devant le Bataclan, on lui a tendu un micro. Pendant les vingt secondes de cette interview improvisée, elle a parlé de fraternité plutôt que de vengeance.

Un mois plus tard, alors que ma classe est réunie en atelier dans notre école d’art, ma camarade Juliette accroche six sérigraphies au mur de la salle. Elles représentent la même pièce étroite, éclairée d’une lucarne, à différents moments de la journée. Au fil des images, un gris bleuté envahit tout l’espace. Dans cette pièce apparaît la silhouette d’un homme, imprimée avec une encre blanche légèrement transparente, qui lui donne l’allure d’un fantôme. Debout face à la lucarne, l’homme regarde le soleil rouge. Il écoute la radio, sur sa couchette. Il lit, allongé sur le sol. Il écrit. Il prie. Sur la dernière image, il a disparu.

Devant ces images, Juliette lit à haute voix une lettre de Tom, le correspondant de son amie Margaux. Tom est incarcéré dans le couloir de la mort au Texas. Il écrit qu’il accroche à son mur les photos que Margaux lui envoie. Avec elles il s’évade, à sa manière. Il trouve un peu de fraîcheur dans la chaleur étouffante de l’été en dormant sur le carrelage de sa cellule. Son fils n’est toujours pas venu lui rendre visite, mais il ne peut pas lui en vouloir, aucun enfant n’a envie de voir son père à travers une vitre. Tom parle de l’exécution à venir comme d’un moyen de rentrer à la maison, de trouver un peu de paix. En attendant, la prochaine carte postale que Margaux lui enverra a déjà une place sur son mur.

Je regarde Juliette replier la lettre qu’elle tient entre les mains. J’ai dix-neuf ans.