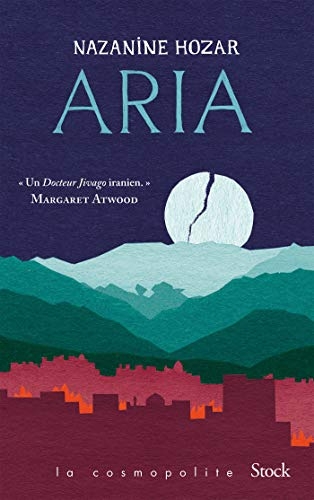

Aria

« Je vais t'appeler Aria, à cause de toutes les douleurs et de tous les amours du monde. ».

Téhéran, 1953. Par une nuit enneigée, Behrouz, humble chauffeur de l'armée, entend des pleurs monter d'une ruelle. Au pied d'un mûrier, il découvre une petite fille aux yeux bleus, âgée de quelques jours. Malgré la croyance populaire qui veut que les yeux clairs soient le signe du diable, il décide de la ramener chez lui, modifiant à jamais son destin et celui de l'enfant, qu'il nomme Aria. Alors que l'Iran, pays puissant et prospère, sombre peu à peu dans les divisions sociales et religieuses, trois figures maternelles vont croiser la route d'Aria et l'accompagner dans les différentes étapes de sa vie : la cruelle Zahra - femme de Behrouz -, qui la rejette et la maltraite, la riche veuve Fereshteh qui l'adopte et lui offre un avenir, et la mystérieuse Mehri, qui détient les clefs de son passé.

À l'heure où le vent du changement commence à souffler sur l'Iran, Aria, désormais étudiante, tombe amoureuse de Hamlet, un jeune Arménien. Mais, lorsque la Révolution éclate, les espoirs des Iraniens sont rapidement balayés par l'arrivée au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini et la vie d'Aria, comme celle du pays tout entier, s'en trouve à jamais bouleversée.

La presse en parle

Le roman d’Aria, la bien nommée, parle de douleur, d’amour et de fureur. Il s’attache aux petites gens, pris dans les rets d’un destin qu’ils subissent inexorablement. Une existence d’autant plus accablante qu’elle se déroule en ces décennies de despotisme, des années où toute opposition, toute velléité de liberté, se solde par la ruine ou la mort. Nazanine Hozar entrelace ainsi le petit et le grand, retraçant l’histoire d’un pays et d’une époque, mais montrant surtout comment des vies individuelles, avec leur lot d’espérances et de désirs, sont soudain balayées par les événements politiques.

Eglal Errera, Le Monde des livres

Extrait

Allongée sur une pile de tapis, Mehri ouvrit les yeux.

« Est-ce qu’il ressemble à son père ? » demanda-t-elle.

Le vieil homme, Karimi, tenait le bébé.

« Elle ne sait pas », chuchota-t-il en se tournant vers sa femme.

« Elle le sent », répondit Fariba en jetant un coup d’œil à Mehri. Fariba était beaucoup plus jeune que son mari, et l’unique amie de Mehri.

« Moi, je vois bien qu’elle ne sait pas, insista Karimi.

– Ne dis rien. As-tu bien massé le bébé comme je t’ai montré ?

– Oui, oui. » Il frotta la poitrine et le dos du nouveau-né.

« Dans quel pétrin on est allés se fourrer ? s’interrogea Fariba. Continue à frotter. » Elle prit un morceau de viande dans la glacière et le déposa dans une poêle. « C’est pour la mère. Pas pour toi », lança-t-elle à son mari. Elle se retourna vers Mehri. « Elle a gâché sa vie au moment où elle a posé les yeux sur cet homme. Je lui avais dit de travailler ici à la boulangerie. Mais à la place, elle a préféré l’épouser. Maintenant regarde un peu ce qui s’est passé ! »

Au bout d’une minute, Karimi demanda : « Ma femme, pourquoi la petite ne fait pas le moindre bruit ?

– Parce qu’elle a les yeux bleus, répondit Fariba. Et qu’elle est maudite, comme sa mère. »

Mehri était restée immobile sous une couverture depuis des heures, le dos contre le mur. Elle avait honte de regarder son amie.

« Je t’avais bien dit de ne pas l’épouser, pas vrai ? reprit Fariba. Combien de fois je t’ai prévenue qu’il te battrait ? » Finalement, Fariba enveloppa l’enfant dans un lange, la serra contre sa poitrine et s’approcha de Mehri.

« Tu ne veux pas la prendre dans tes bras ? »

Mehri ne répondit pas.

« Tu ne peux pas faire comme si elle n’existait pas. D’accord, c’est une fille. Mais ça n’est pas si grave.

– Il va me tuer », répliqua Mehri.

Karimi était lui aussi adossé au mur, le visage caché derrière son journal. Mais ses mains tremblaient. Elles étaient encore douloureuses de l’aide qu’il avait apportée à Mehri durant l’accouchement. Et maintenant il éprouvait de la gêne à la regarder.

« Tu sais, mon mari, si on avait un transistor, tu n’aurais pas besoin de lire le journal. C’est à peine si tu arrives à le soulever, lui dit Fariba. On raconte qu’il y a tellement de choses à entendre à la radio. Des petites pièces de théâtre. Ça serait bien de pouvoir en écouter une. »

Elle détourna son attention de Mehri, craqua une allumette qu’elle approcha du charbon dans le poêle.

Karimi fit glisser ses lunettes jusqu’au bout de son nez et replia le journal.

« Absurde ! rétorqua-t-il. Tu t’inquiètes d’un petit transistor alors que la plupart de ces gens des quartiers nord se vantent déjà d’avoir la télévision. Et puis, il y a bien longtemps, j’ai appris à lire tout seul… alors pourquoi devrais-je abandonner mon journal ? À l’époque, personne ne savait lire. Ni ma mère ni mon père. J’étais le seul gamin du quartier à savoir. J’ai commencé à déchiffrer les lettres sans aucune aide, et toi…

– C’est quoi, une télévision ? » demanda soudain Mehri en relevant les yeux. Elle aperçut les cheveux du bébé sous la lumière. Ils étaient auburn, comme ceux de son père.

« Un peu comme un écran de cinéma, mais en plus petit, répondit Karimi, en gardant la tête baissée. Assez petit pour tenir dans une pièce. Ils en ont tous dans les quartiers nord. Ils ont montré Mossadegh l’autre jour.

– Pourquoi notre Premier ministre est passé à la télévision ?

– Pour montrer qu’il était toujours en vie. Quelqu’un avait essayé de l’assassiner. Sans doute ces saletés d’Anglais. » Karimi se replongea dans son journal. « Qu’ils aillent tous au diable ! Quand c’est pas les communistes, c’est les Anglais, et quand c’est pas les Anglais, c’est ces maudits fanatiques du turban qui se prennent pour Dieu en personne. Quand c’est pas… »

Fariba reposa la bouilloire avec un grand bruit. « Cette malheureuse a failli mourir cette nuit, et toi, tu t’inquiètes pour tes politicards ?

– Baisse un peu le ton quand elle est là, tu veux ? grommela Karimi. Bon sang, plus personne n’aime ce pays aujourd’hui. Sauf lui. Mossadegh est un grand homme. Un grand homme, je vous le dis ! »

Mehri ferma de nouveau les paupières et fit semblant de dormir.

« C’est un problème de femme, ajouta Karimi en baissant la voix et en désignant Mehri du menton. Tu veux que les voisins se mettent à jacasser ? Impossible de la garder ici.

– Parfait, monsieur Karimi, ironisa Fariba. Contente-toi de rester assis à boire ton thé en lisant ton journal. Mais demande-toi un peu ce que ton grand M. Mossadegh penserait de toi. »

Au cours des deux jours suivants, Mehri refusa de prendre l’enfant dans ses bras, même quand le père, Amir, vint frapper violemment à la porte de la boulangerie de Karimi au rez-de-chaussée. Depuis le balcon du premier étage, Fariba lui cria que son fils n’était pas un fils, mais bel et bien une fille.

« Alors amène-la-moi que je la tue.

– Il faut que tu lui donnes un nom, déclara Fariba en se tournant vers Mehri. Tout de suite ! »

Mais à la tombée du jour, l’enfant n’avait toujours pas de nom. Et Amir restait campé devant la porte en attendant de la tuer.

« Il aboie sur les clients quand ils entrent dans la boulangerie », se plaignit Fariba. Elle berçait énergiquement le bébé dans ses bras. « Il a fallu que je lui donne à boire du lait en poudre, tu sais ? C’est vraiment pas bon pour elle. » Toujours assise sur les tapis persans, Fariba changea d’appui. Elle finit de vider le gin qu’elle s’était servi dans un verre à thé. Ensuite, elle le reposa sur le tapis avec force. « Il reste toujours ton frère ?

– Il ne fera rien pour m’aider, dit Mehri.

– C’est ce que tu dis depuis le début, mais tu n’en sais rien. Pendant ce temps, cet Amir préférerait tuer sa propre fille plutôt que dépenser de l’argent pour elle. Tu n’as personne, à part ton frère ?

– Non. »

Karimi entra dans la pièce et prit place à côté de sa femme. « Tu ne vas toujours pas mieux, petite ? » demanda-t-il à Mehri. Son ton était gentil mais sa voix bien lasse. Il connaissait Mehri depuis qu’elle avait treize ans. C’était une amie de Fariba, son aînée de cinq ans. Il supportait mal de la voir souffrir.

Mehri se couvrit de son voile et baissa les yeux. Elle mordit le coin de l’étoffe légère. Elle ne l’avait pas lavée depuis plusieurs semaines. Parfois, en marchant dans la rue, elle se demandait si les passants détectaient son odeur.

Fariba déplia ses jambes épaisses et se releva, le bébé dans les bras.

« Ma femme, dit Karimi en se relevant lui aussi. Pose cette enfant et approche. »

Ils se mirent à chuchoter en quittant la pièce. Mehri les entendait – rien que des bribes, mais distinctement.

« Je ne peux pas, disait Karimi.

– Tu es prêt à payer pour leurs billets ? demanda Fariba.

– Je suis maître chez moi. N’oublie pas où est ta place, femme !

– C’est mon amie. Je fais ce que je veux avec mes amies. Et je la connais cette fille, ce qu’elle dit de son frère n’est pas vrai.

– Le gouvernement ne lèvera pas le petit doigt pour des gens pareils, dit encore Karimi.

– Alors, c’est à leur famille de porter ce fardeau, affirma Fariba. Je ne sais plus quoi te dire, mon mari. Si ça n’était pas contre les lois…

– Oublie les lois, qu’est-ce qu’on fait pour ce type ?

– Lui, on s’en occupera plus tard. Je lui couperai moi-même la tête s’il le faut, et ses cheveux carotte au passage !