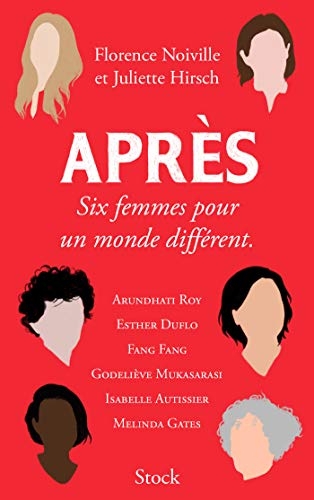

Après: Six femmes pour un monde différent

« Après ne pourra pas être comme avant. » « Nous tirerons tous les enseignements de cette crise sans précédent. » Multiplication d’appels, surenchère de serments, abondance d’engagements. Mais pour combien de temps, avant le retour du « business as usual » ? Oui la sécurité sanitaire, mais l’économie, idiot ! Oui l’environnement, mais la croissance, mon grand ! Oui la justice sociale, mais le réalisme, braves gens !

Alors, cette fois, ce sont peut-être des femmes qui oseront donner leurs chances à l’impossible. Si ces femmes, de tous les continents, qui ont su conquérir leur place à la force de leurs idées, ne sont pas entendues, qui le sera ?

Pour cela, il fallait les convaincre de s’exprimer, de s’exprimer ensemble, non pas d’une seule voix, mais dans une polyphonie. Pour dessiner un autre avenir que l’attente de la crise prochaine. On entendra ici la parole de la franco-américaine Esther Duflo, prix Nobel d’économie, celle de la navigatrice Isabelle Autissier, première femme à avoir accompli un tour du monde en solitaire et présidente du WWF France, celle encore de Godeliève Mukasarasi qui, pour son engagement lors du génocide rwandais a été désignée « Femme de courage », celle de la romancière Fang Fang dont le Journal tenu à Wuhan a fait le tour du monde malgré l’hostilité des autorités chinoises, celle de la généticienne Mayana Zatz, dont les travaux sur la cartographie du génome a permis d'aider des milliers de familles malades au Brésil, ou enfin celle de la philanthrope Melinda Gates dont la fondation investit massivement dans la santé mondiale et le développement.

De Paris à Kigali et de Sao Paulo à Seattle, chacune a puisé dans son expérience la plus intime, plus que dans une idéologie toute faite, pour contribuer à ce plaidoyer, comme s’il était possible que ce soit celui la dernière chance.

Juliette Hirsch a d’abord étudié le journalisme avant de s’intéresser aux relations internationales et aux politiques publiques. Lauréate de l’« Académie Notre Europe » de l’Institut Jacques Delors, elle est diplômée de la London School of Economics et de University College London. Florence Noiville, journaliste au Monde et écrivaine, elle avait déjà signé un essai remarqué après la crise économique de 2008, J’ai fait HEC et je m’en excuse (Stock, 2009). Après la crise du Covid-19, elle reprend la plume. Pas toute seule cette fois, mais avec sa fille qui, comme elle, n’a pas envie de vivre dans un monde qui s’auto-disloque ou sombre dans le populisme.

Extrait

Un jour, alors que la Brésilienne Mayana Zatz donnait un cours de génétique à la faculté de médecine de São Paulo, une jeune étudiante a levé la main. « Est-il vrai que vous avez été couronnée par le prix L’Oréal-Unesco pour les Femmes et la Science ? Je veux le remporter moi aussi ! » Rien ne pouvait ravir davantage la scientifique. Née en Israël de parents d’origine roumaine et installée de longue date au Brésil, cette chercheuse en génétique ne manque jamais une occasion de transmettre aux jeunes générations sa passion pour les possibilités infinies de sa discipline.

Appelée par le gouvernement brésilien pour travailler sur le coronavirus, elle a dû mettre en sommeil les projets qui l’occupaient jusqu’alors. Par exemple l’hypothèse selon laquelle le virus Zika – qui, en 2015, a infecté plus d’un million de personnes au Brésil – pourrait être utilisé dans le traitement de certaines tumeurs au cerveau. Des recherches encore embryonnaires mais qui montrent que l’« après » d’une épidémie peut aussi être porteur d’espoir. Et même que, dans certaines conditions restant à confirmer, un virus, paradoxalement, contribuer à sauver des vies.

Vous participez à l’effort de recherche sur le coronavirus au Brésil. Quelle est exactement la nature de vos travaux ?

Quand la crise du Covid-19 s’est déclenchée, ce qui m’a frappée ce sont les contrastes observés chez les patients infectés. Avant la pandémie, je travaillais sur le virus Zika où, à la différence du Covid-19, les personnes touchées ont des symptômes très légers, voire inexistants. Ce n’est donc pas un virus très dangereux, contrairement au Covid-19. Cette fois, le spectre est beaucoup plus large : d’un côté on trouve des formes très graves et mêmes mortelles, et de l’autre on voit des patients aux effets très légers, et même des personnes asymptomatiques. J’ai été particulièrement intriguée par le cas de mes voisins, un couple de septuagénaires. Au début du mois de mars, le mari était très malade. Sa femme s’est occupée de lui pendant deux semaines, chez eux. Elle n’avait aucun symptôme, rien du tout. Quand ils sont allés faire le test, lui était positif pour le virus et pour les anticorps, et elle était complètement négative, même pour la sérologie. La première chose que je me suis dite, c’est que le test de sérologie ne devait pas être très bon. Mais ensuite, nous avons découvert que cela se produisait partout dans le monde. Nous savons donc maintenant qu’il y a deux types de personnes parmi celles dont on pourrait penser à première vue qu’elles n’ont pas contracté le virus : les asymptomatiques, dont le test de dépistage du virus est positif et celui des anticorps aussi, mais qui ne développent aucun symptôme. Et puis il y a les personnes qui sont en contact, même très étroit, avec le virus et dont tous les tests sont négatifs. On les appelle les « résistants ». Nous ne connaissons pas le nombre de ces personnes au sein d’une population donnée, mais ce que je cherche à comprendre c’est pourquoi elles sont résistantes et la fréquence de cette résistance. Pour cela, nous collectons en ce moment des échantillons à travers tout le Brésil.

Vous travailliez donc déjà sur d’autres virus avant cette pandémie ? Qu’est-ce que cela vous a permis de montrer qui puisse éventuellement faire progresser la recherche actuelle ?

Avant la crise du coronavirus, mon équipe et moi travaillions comme je le disais sur le virus Zika. En 2015, alors que la pandémie du Zika battait son plein au Brésil (on estime à plus de 1,5 million le nombre de cas recensés), le directeur de Fapesp, l’agence brésilienne de financement scientifique, a appelé scientifiques et dirigeants pour réfléchir à des solutions. Au début, je me suis demandé pourquoi on m’avait appelée. Je ne suis pas infectiologue. Et puis, après avoir étudié les symptômes dont souffraient certains bébés infectés et pas d’autres, je me suis intéressée à une possible cause génétique, que nous avons pu confirmer par la suite. Ce travail a montré que la génétique et l’infectiologie pouvaient s’entrecroiser. Mais le plus intéressant, c’est ce que nous avons fait après. Ce que nous observions, c’est que le virus détruisait particulièrement les cellules progénitrices neurales – c’est-à-dire, des cellules qui, comme les cellules-souches, peuvent donner naissance à des cellules spécialisées de neurones. Or nous savons que les tumeurs cérébrales sont très riches en ces cellules progénitrices neurales. Nous avons donc décidé de voir si le virus détruirait aussi les tumeurs cérébrales. D’abord in vitro avec des lignées de tumeurs, puis avec des modèles animaux. Nous avons injecté le virus Zika à des souris cancéreuses, dont l’espérance de vie était de deux semaines. Chez un tiers des souris qui avaient des tumeurs, celles-ci ont complètement disparu. Complètement. Je ne peux pas vous dire l’émotion qui a été la nôtre en voyant cela. Dans deux tiers des cas, la tumeur avait diminué, et dans tous les cas, la durée de vie avait augmenté. Et puis la dernière étude que nous avons faite, juste avant la pandémie, portait sur des chiens, qui avaient eux aussi des tumeurs cérébrales. Nous avons traité trois chiens avec Zika. La bonne nouvelle, c’est qu’ils n’ont eu aucun effet secondaire. L’un d’entre eux était déjà très âgé, dans un état précomateux, mais nous avons pu prolonger l’existence des deux autres de plusieurs mois, en améliorant leur qualité de vie. Pour l’instant, nous avons dû interrompre ce projet à cause du Covid-19, mais nous voulons le reprendre et l’approfondir. Il pourrait confirmer cette découverte qu’un virus, dans certaines conditions, peut aussi soigner. Et pas n’importe quelle maladie puisqu’il s’agit de tumeurs. Ce qui montre que l’« après » d’une pandémie peut être aussi porteur d’espoir.

C’est intéressant que, dans l’incertitude générale, vous insistiez surtout sur l’espoir…

C’est crucial. Beaucoup d’idées fausses circulent en ce moment. Heureusement, la presse nous accorde beaucoup de place, à nous scientifiques, pour parler, clarifier, expliquer. Même si les médias brésiliens, comme les autres, aiment avant tout mettre en avant le nombre des morts, j’essaie de montrer qu’il faut les replacer dans un contexte. Si vous prenez le Brésil qui compte plus de 200 millions de personnes, même avec 100 000 morts, on arrive à un ratio de 1 décès sur 2 000. Alors, je prends la très basique comparaison habituelle et je dis à mes compatriotes effrayés : « Écoutez, votre risque de mourir du coronavirus est de 1 sur 2 000. Vous ne traverseriez pas la rue si je vous disais que vous avez un risque de 1 sur 2 000 d’être renversé par une voiture ? » Il est capital de faire entendre un point de vue différent : chaque mort est une tragédie, mais il va falloir continuer, ce qui veut dire peser, évaluer, s’adapter. L’adaptation, il est vrai, peut être douloureuse. Pour nous les premiers. Nous, scientifiques, avons dû cesser nos recherches pendant le confinement. Nous sommes en train de reprendre lentement. Je continue à collecter des échantillons, mais le travail en laboratoire est difficile. La crise a beaucoup impacté notre situation économique, nos fonds pour la recherche. Nous avons subi une réduction très importante de nos financements et ne disposons plus désormais que de très peu de moyens. C’est un gros problème et je suis assez inquiète quant à la façon dont nous allons nous remettre sur pied économiquement. Parce que beaucoup de gens ici ont perdu leur emploi et que les revenus des ménages continueront de baisser. Or, au Brésil, le financement de la recherche dépend directement de l’impôt sur le revenu. On commence tout juste à voir quelques grandes banques brésiliennes octroyer des financements aux chercheurs. Mais pour l’instant, c’est de l’argent uniquement destiné à la recherche sur le coronavirus, et je suis inquiète pour la recherche en général. Alors qu’aux États-Unis les entreprises privées et les philanthropes donnent de l’argent pour la recherche, ce n’est pas le cas au Brésil. Cela pourrait pourtant faire toute la différence, mais le gouvernement ne les y incite pas.

La presse occidentale est très critique à son propos. Quelle est votre opinion ? Est-il un facteur aggravant dans cette crise ?

Je suis très déçue par le gouvernement de Jair Bolsonaro, mais le précédent était également terrible. Je sais qu’en France, les gens aiment Lula. Mais vous ne pouvez pas imaginer le niveau de corruption qui régnait sous Lula, vraiment, vous ne pouvez pas l’imaginer. Et donc les électeurs ont fait le chemin classique, ils sont passés de l’extrême gauche à l’extrême droite. Or je pense que ces deux extrêmes ont tort. Il faut préserver un équilibre. Ceux qui ont voté pour ce gouvernement sont très déçus, parce que Jair Bolsonaro est complètement perdu. Il n’était pas préparé à la présidence, il ne sait pas ce qu’il fait. J’ai bien peur que nous les Brésiliens ne l’apprenions de plus en plus à nos dépens, c’est-à-dire à la dure…