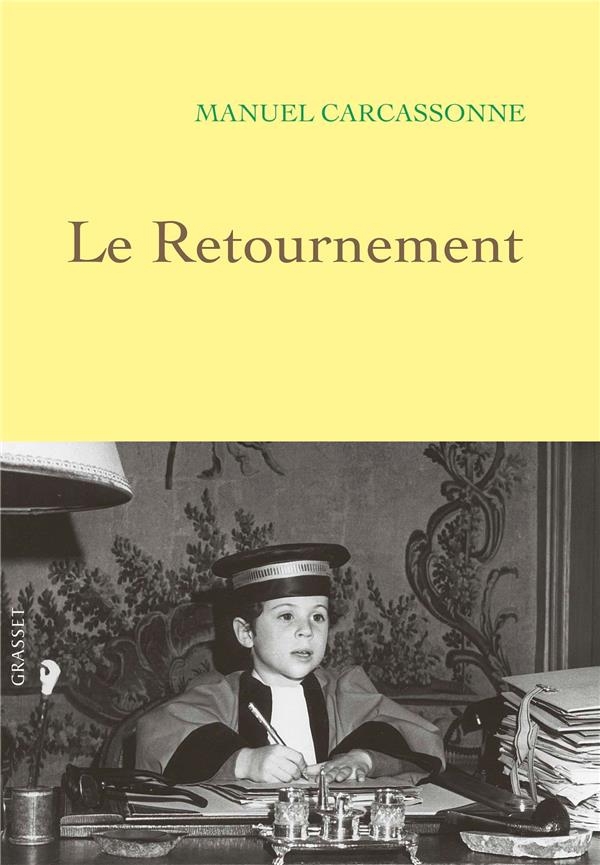

Le Retournement

« L’idée que les mains brunes de mon fils fouillent un jour, au son des pétards de la fête mariale du 15 août, mes ossements français ironiques, et les dispersent au pied du Mont Hermon, où des chiens faméliques les retourneront d’une patte indécise, me rend de bonne humeur. »

Le Retournement tient à la fois de l’archéologie familiale, de la généalogie historique, du questionnement identitaire et de la fouille existentielle : un texte autobiographique qui semble emprunter au genre littéraire de l’autofiction et aux sujets d’actualité (l’identité, le genre, la religion…) pour mieux les subvertir.

Comment le juif honteux de l’enfance est-il rendu à son judaïsme par la rencontre amoureuse avec son double inversé ?

Manuel est un descendant de Juifs alsaciens par la mère et de la communauté judéo-provençale des Juifs du Pape par le père ; Nour est une arabe d’Achrafieh, née à Boulogne, d’origine grecque-catholique. D’un côté, des minorités persécutées; de l’autre, une minorité schismatique et persécutée : la rencontre improbable et fusionnelle de Carpentras et de Beyrouth ! ls ont en partage l’aristocratie des opprimés qui ont retourné la persécution en distinction, mais doivent composer avec des univers culturels si différents que tout leur est sujet de querelle, source d’une histoire d’amour souvent drolatique. Et voilà que celui qui voulait être Swann, à naviguer habilement dans les eaux hostiles du beau-monde (sa belle-famille d’Ormesson par la grâce d’un premier mariage) et du Paris des lettres, se retrouve appelé au Liban « Abou Hadri » : le père d’Hadrien.

L’auteur ressuscite ici les mondes engloutis : les fantômes de sa famille sur laquelle plane l’ombre de morts plus présents que les vivants, le génie de la Jérusalem du Comtat-Venaissin, sa lignée d’ancêtres improbables où Nostradamus côtoie Maimonide et Bernard Lazare donne la main à Adolphe Crémieux.

Placé sous le signe d’une inquiétude mêlée d’ironie, ce récit est la plus merveilleuse réfutation qui se puisse imaginer à l’assignation identitaire qui caractérise nos temps modernes.

Extrait

« Quand on rendra la terre aux gens de ma race »

Souvent, Nour et moi, nous nous disputions.

Je m’en prenais à son pays, le Liban, aux pressions affectives du clan familial, au chaos qui nous engluait tous, rendant parfois impossible de faire cent mètres en voiture. Nour parlait mal l’arabe, se perdait dans les rues qu’elle prenait à contresens, partageant avec moi une cécité de la géographie urbaine.

Un jour, elle planifiait de renverser le gouvernement. Elle écrivait une lettre ouverte au président de la République française afin qu’il gèle les avoirs bancaires de « tous ces malfrats criminels » qui étaient au pouvoir.

Le lendemain, comme une pile vidée, elle traînait en chaussons informes, sans que j’en sache ma part de responsabilité, m’accusait d’avoir fait d’elle « une bonniche ». Une Française mal fichue, comme les autres. Elle était fatiguée. Nour proposait alors à ses amis beyrouthins de « prendre un verre, mais sans se parler ». Le moindre effort lui coûtait.

Le banal et l’historique se côtoyaient en empirant chaque année. Son visage qui souriait à la caresse du vent se fermait comme une herse.

Nour prenait son masque de Syrienne. Bachar miniature, elle me donnait des coups secs et répétés. Elle plissait ses yeux de concentration, puisque frapper quelqu’un était un acte physique, donc une source de fatigue. La fatigue et Nour allaient toujours ensemble.

« Tu m’as fatiguée. Je ne comprends pas pourquoi tu dis toutes ces méchancetés contre nous. Tu as vu ta tête ? Tu as l’air d’un Arabe. Tes mains ont les mêmes taches de rousseur que mes vieux oncles. Tu as la même peau. Tu es lyrique comme un Oriental. La première fois que je t’ai vu, je croyais que tu étais tunisien, mais je me trompais, tu es d’ici. Tu es arabe, un Oriental levantin comme moi. Ton seul problème, c’est que tu es agressif comme un israélite. »

« Israélien ! pas israélite ! » n’avais-je pas le temps de me récrier qu’elle me traitait déjà d’hébraïque.

Un soir que nous regardions Monsieur Klein, le film si troublant de Joseph Losey, Nour sommeillait en maugréant. Je devais lui résumer l’intrigue comme si j’étais un prompteur télévisuel – alors que je lui expliquais qu’Alain Delon était pris au piège d’une confusion avec un homonyme juif du nom de Klein, soudain bien réveillée, elle protesta : « Mais il n’a pas les traits sémites, Alain Delon, ton film est idiot ! » Nous nous chamaillions encore, tant sa remarque m’avait agacé.

Elle choisissait ses mots, elle en atténuait la portée par des euphémismes. Je traduisais son dialecte, je déchiffrais ses signaux.

« Il est connoté, ce nom, Klein, ce ne serait pas l’un de tes cousins, comme l’un de ceux qu’on a vus à Beyrouth ? »

Je m’énervais. Dans un mouvement d’humeur mêlé de désir, je passais mes mains sur elle.

« Tu vois comme j’ai raison, un rien te rend aussi agressif que tes cousins, les Israéliens. »

Elle s’endormit soudain, exhalant un soupir béat.

Nour confondait, et tout le Moyen-Orient avec elle, « israélite » et « israélien ». À moins qu’elle ne joue à me provoquer, qu’elle ne me pousse à bout.

Moi, arabe ? Cela me semblait incongru.

Après nos disputes, nous nous aimions. Nous nous attirions comme des duettistes ennemis, frère-sœur siamois soudés l’un à l’autre au pays des guerres fratricides, deux naufragés perdus sur un radeau nommé Liban, qui prenait l’eau. Nous écopions en nous embrassant. C’était notre rituel. Son visage s’apaisait. Ses traits, qu’elle qualifiait, éblouie par elle-même, de phéniciens ou de grecs, prenaient soudain une sérénité de bouddha. Il n’y avait plus un souffle sur son visage que j’embrassais. L’imprécision des origines ajoutait à ses arguments. Je le voyais alangui et dessiné à la fois, ce masque de bouddha.

J’aimais une Arabe. Mais était-ce si grave ? Ma mère dirait que oui : « Tu ne pourrais pas te trouver une dentiste, une bonne petite juive ? »

Il m’a fallu tout ce temps, maintenant que je vagabonde seul dans les rues défoncées de Beyrouth, que je vis avec le chaos, qu’il est entré charnellement en moi, pour admettre que Nour avait raison.

Comment je suis devenu arabe, c’est notre histoire. Irais-je jusqu’à dire : notre destin ?

« Tant que deux êtres qui s’aiment ne sont pas réunis, il y a entre eux la faim, la soif, le désir, le désert, la solitude », écrit lyriquement dans une homélie le père Youakim Moubarac, un maronite au physique de Cary Grant.

Je n’étais pas vraiment un anachorète avant de rencontrer Nour. Plutôt un mondain. Un persifleur. Un séducteur. Un conversationniste ironique. Un Français amateur de bons mots, héritier de toute une tradition de courtisanerie, que l’idée d’être ridicule, d’être jugé, terrifiait.

Notre histoire : l’histoire dangereuse de deux peaux qui n’auraient pas dû se frotter.

J’ai beaucoup voyagé pour mener ce livre à bien. Des milliers de kilomètres réels, parfois imaginaires à travers des contrées fabuleuses, disparues dans la texture du temps.

Je n’aurais pas dû aller si loin. J’étais juste à côté. C’était proche, comme la doublure d’un vêtement, comme l’image furtive d’une sœur enlevée à la naissance, sitôt qu’apparue.

Entre le lieu de naissance de mon père le 28 juin 1929, au 12 rue d’Arcole dans le sixième arrondissement à Marseille, et l’église Saint-Nicolas de Myre, propriété du patriarcat d’Antioche, de Jérusalem, d’Alexandrie et de tout l’Orient, selon la formule consacrée, la première église en France de rite grec-catholique melkite, construite en 1821 à la demande de l’archevêque de Myre, Monseigneur Maximos III Mazloum – Mazloum signifiant en arabe « l’opprimé », dont Nour est la descendante directe –, il y a quelques centaines de mètres. On met sept minutes en marchant. Il m’aura fallu tout ce temps pour une simple promenade. Cinquante ans pour sept minutes.

Sur l’acte de naissance de mon père, il est marqué que mon grand-père paternel Georges a été « empêché » de le déclarer à la mairie. C’est Raoul Pollak, bijoutier rue Saint-Ferréol et conseiller général socialiste, son grand-père maternel, qui s’en charge.

Empêchés : c’est la métaphore de ce que nous deviendrons.

Entre l’appartement bourgeois des Juifs laïcs de Provence, et le destin qui m’est tombé dessus, m’a couronné roi ubuesque du saccage beyrouthin, qui traîne en tongs sur la Corniche, que s’est-il passé ?

Pourquoi suis-je séquestré dans le pays « du lait et du miel » dont les analystes de la Banque mondiale estiment qu’il traverse l’une des trois pires crises économiques du monde depuis 1850 ?

Qu’as-tu fait de moi ? Qu’avez-vous fait de moi ? serait plus exact, car Nour est plusieurs : une divinité aux multiples bras.

Mon surnom au Liban est Abou Hadri : le père d’Hadri.

Hadri est le raccourci d’Hadrien, sa circoncision du nom en quelque sorte. Je suis père d’un petit melkite qui parlera bientôt l’arabe mieux que sa mère. Entre le berceau de mon père et l’église marseillaise aux allures de bonbon, il y a donc, en traversant la rue Paradis, sept minutes de marche.

Même pas un kilomètre.

Chaque minute indique un « temps indéfini » à l’horloge de l’Orient. C’est un temps relatif, spongieux, flou. Un temps de l’amnésie, comme si, chacun appartenant à l’une des dix-huit communautés entre la guerre et la paix, avait bu un philtre d’oubli. Quelques siècles où je plonge dans la nuit des martyrs, chrétiens, juifs, arabes, druzes, amis, ennemis, coalisés, victimes/bourreaux qui pactisent et s’entre-massacrent avant de siroter un café turc sous le tarbouche.

Sept minutes : ce sont les marchandages en araméen, hébreu, judéo-provençal, arabe, et pour finir des histoires entières contenues dans ce français qui roule les r : ce français d’avant qui frissonne encore, mais pour combien de temps ? à l’ombre des derniers grands pins élancés sur la colline d’Achrafieh, où les parents de Nour ont vu se construire sur la pinède les premiers immeubles seventies de béton et de verre.

Cette histoire est mon commandement.

« D’abord nous ferons, et seulement après nous entendrons. »