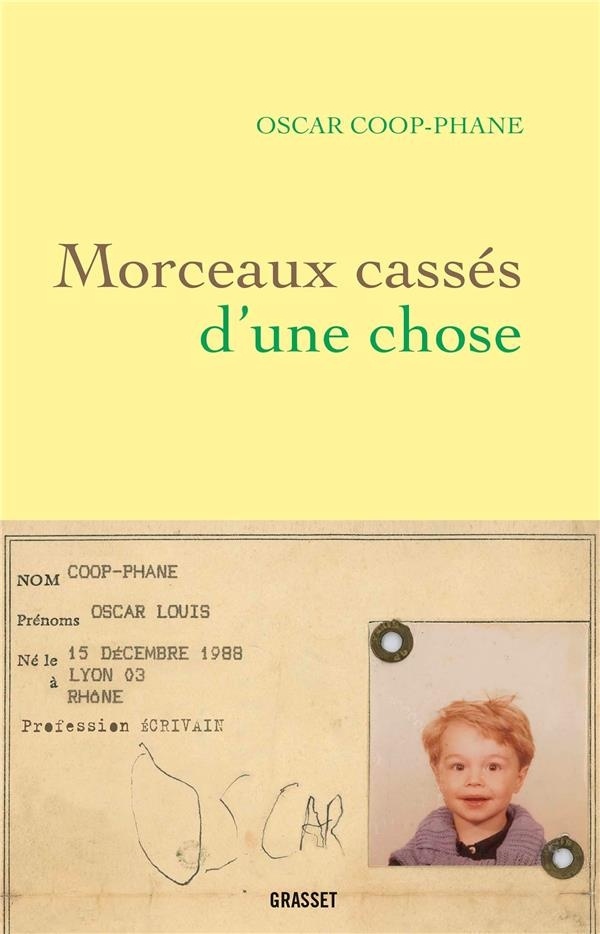

Morceaux cassés d'une chose

Certains auteurs attendent la fin de leurs jours pour revenir sur leurs premiers pas dans l’existence et en littérature. Oscar Coop-Phane n’aura attendu que ses trente ans pour raconter ce qu’est la vie d’un écrivain aujourd’hui. Ce que cet étrange travail représente pour lui de joies comme de sacrifices. Son récit n’est pas linéaire ou chronologique mais éclaté ; Oscar s’y livre par fragments (définition: morceaux cassés d’une chose), dans de courts chapitres aux titres éloquents (P.I : L’encre, La feuille, L’auteur, La fuite, Le titre… P.II : Parler, S’asseoir, Parader, Boire..). Il mêle ainsi des souvenirs d’âges différents – de son enfance, son adolescence, sa vie d’homme.

Le propos peut d’abord sembler trivial ; les bêtises en classe, les copains, sa découverte des filles, de la littérature ; les petits boulots, pion, barman ou dealer, pour vivre et écrire ; les premiers manuscrits, les refus ; puis le succès, soudain, ses livres en librairie ; et les galères encore, le métier d’écrivain, les interviews, les salons, la peur de la précarité. Mais son récit fourmille de détails qui sont autant de clés : une montre Swatch offerte par sa mère qu’elle prétend être un cadeau de son père, alors qu’il vient de quitter leur foyer ; le geste d’un patron de restaurant près de son lycée qui, chaque fois qu’Oscar s’y rend pour déjeuner, lui rend discrètement le billet avec lequel il vient de payer ; le visage d’une jeune fille, un soir, qui comme lui, semble cacher une cicatrice ; le mépris d’un éditeur ou le regard surpris d’un lecteur qui le voit servir derrière un bar alors que son visage est dans le journal. Car les détails révèlent les événements ; une enfance heurtée par les disputes puis le divorce de ses parents ; une vie de débrouilles pour se loger, manger, dès 16 ans ; le souvenir du corps d’un autre en soi, gamin ; la crainte de ne jamais être publié puis de ne pas pouvoir en vivre. Et aussi, la beauté, tant de joies : la liberté, à Paris, Berlin ou Rome ; les vrais amis et la compagnie des auteurs, Bove, Calaferte ou Dabit ; son premier prix, la fierté ; les rencontres de certains lecteurs ; une femme, l’amour, puis une enfant, sa fille. Et l’écriture toujours.

C’est une existence courte, mais intense. Une leçon de courage et de style tant l’écriture ciselée d’Oscar Coop-Phane émerveille. D’une grâce et d’une justesse bouleversantes, ce livre aurait pu s’appeler Morceaux cassés d’une vie autant que Lettre à un jeune écrivain. Ou, s’il avait été écrit par un autre, Et tu seras auteur, mon fils.

Extrait

L’encre

1.

J’ai embrassé Pauline ce matin. Nous étions dans la cuisine – Emmanuelle jouait dans le salon, ces peluches, ces poupées qu’elle pousse au sommeil en leur organisant différentes petites couches faites de tissus, de coussins ou de livres.

Depuis combien de temps sommes-nous séparés ? Un an, peut-être moins. Pauline a son appartement, j’ai le mien, et chaque semaine, notre fille passe de l’un à l’autre avec cette élégance que je lui trouve depuis qu’elle est née.

Nous étions mariés, mais sans État, sans Église. Nous avons pu éviter ainsi la rupture de contrat. J’y ai souvent pensé. Qu’aurais-je fait si nous avions dû signer nos déchirements ? Je ne crois pas que j’aurais pu. Son encre, la mienne en bas de page, comme la fin d’une famille, la fin d’un amour.

C’est idiot à dire, mais nos sangs se sont mêlés, à la vie à la mort. Emmanuelle est née, et le reste, nulle part, n’a plus jamais eu aucune importance. Je l’entends chantonner en jouant, je la vois boulotter des Coco Pops ou s’étirer dans la nuit. Je ne lui volerai pas son enfance en l’écrivant ici. Je la porterai pourtant, jusqu’à ce que mon dos cède et que mes os se brisent. Rien d’autre n’a d’importance.

Que voulait dire ce baiser ? Simplement que nous avions peur, que cette encre, jamais n’allait couler.

2.

Il faisait beau, les rues étaient calmes – cette lumière des jours fériés, des rideaux baissés, des voitures lourdes, des flâneurs et des touristes. Je marchais. Sur les parcmètres et les Abribus, sur les murs et les poubelles à verre, je collais des papiers qui me faisaient rire, que je découpais dans les journaux – titres cocasses, mots croisés ou horoscopes. Je me sentais éminemment situationniste. J’avais, quelques mois plus tôt, découvert Basquiat. Je voulais peindre.

J’avais peu d’argent, mais mon père m’avait laissé deux souches de tickets-restaurant. Je m’asseyais en terrasse dans un des cafés de l’avenue de Villiers. Je payais un espresso et un paquet de Marlboro rouge en chèque-déjeuner. Les serveurs en habit, nœud papillon et gilet à poches, me rendaient la monnaie. Je ne me sentais ni important ni adulte, assis sur les chaises en rotin. Je me reposais de mes longues marches. Je volais des Mars dans les Franprix désertés, je faisais des siestes dans les parcs. Avec la monnaie des tickets-restaurant, j’achetais de la colle à affiche chez Castorama, place de Clichy. Je sillonnais la rive droite, m’aventurant rarement dans les quartiers plus stricts de mon futur lycée. Le soir, je rentrais manger de la semoule et regarder la télé. Je me couchais tôt. Il était doux d’être absolument seul, de goûter à l’ennui d’une si lente liberté. Je ne m’étais jamais senti aussi plein, aussi rassasié que dans ces longues dérives. Pour la première fois, je ne croyais plus que la vraie vie était ailleurs. Je m’emmerdais franchement, j’avais faim des déjeuners que je sautais pour m’acheter des cigarettes, je ne parlais à personne, je ne riais pas et, malgré ça, je sentais qu’aucune autre existence, jamais, ne me conviendrait. J’avais mes rituels, passage obligé au bistrot avenue de Villiers, vérifier sur le chemin que les affiches tenaient toujours, petite ronde dans le XVIIe, le IXe, le XVIIIe, les mêmes avenues plates, chaque jour, les mêmes trajets dérisoires. Ce n’était pas l’aventure, c’était la dérive devenue coutumière, familière et naturelle.

Je pensais parfois à M., premier amour perdu, mais je lui préférais les visages des types que je croisais, l’organisation des rues, les couleurs des devantures. Je l’oubliais facilement. Le monde était là, Paris au mois d’août, seul dans mes baskets abîmées.

3.

J’avais seize ans. J’étais fier des taches d’acrylique, de peinture aérosol que je portais aux ongles, au jean, comme une croix de guerre ou un mérite agricole. Je me regardais en artiste tourmenté, cravate en soie douteuse autour du cou, Converse trouées aux pieds. Je me trouvais très chic. J’avais compris déjà que la condition de créateur pouvait faire accepter aux jeunes filles aisées que l’argent vous manque. Pour un peu qu’on ait deux manières et la figure franche, le titre d’artiste prometteur, aux yeux de la bourgeoisie confortable, s’apparente à celui d’une noblesse déchue.

Chez moi, ce n’était pas la misère, mais en arrivant en seconde au lycée Victor-Duruy, au cœur du VIIe, en voyant tous ces garçons débarquer le matin en scooter depuis leurs larges duplex du boulevard Raspail, je me sentais un petit enfant pauvre. Je voulais m’approcher de leurs copines, alors j’ai cherché à perfectionner mon image d’artiste, ni tout à fait excentrique ni tout à fait ordinaire, une marge calme, des baskets roses quand les leurs étaient blanches ou noires, un bouquin d’occasion qui dépasse légèrement de la poche, des Craven sans filtres et un dilettantisme étalé.

Il ne serait pas tout à fait honnête de prétendre que je n’ai adopté cette posture que pour plaire aux filles. Je voulais me plaire aussi. Je me regardais vivre à outrance. Quand ma mère me jetait dehors à la suite d’une dispute par exemple, je ne me contentais pas d’être perdu, sans affaires pour aller dormir chez un copain, non, je me regardais fièrement marcher seul dans les rues, déshérité, abandonné, absolument libre. Pour cela, je ne garde aucun mauvais souvenir de ces fugues forcées. Je pleurais un peu puis je me rassurais bien vite en me disant que je ne vivais pas comme les autres. J’étais embarrassé auprès de mes professeurs puisque je ne voulais pas attirer leur attention en expliquant pourquoi je n’avais pas mes affaires de classe, mais au fond de moi, j’étais fier de cette mince fêlure, de ce secret que je ne partageais qu’avec mes amis les plus proches. Je portais une cicatrice, on ne pouvait pas la manquer – à quoi bon l’expliquer ?

Dans ma chambre, quand j’y rentrais, je m’exerçais à plusieurs choses. Deux platines Numark TT1650 et une CDJ3001X et j’enregistrais mes mix, ces mélanges absurdes des quelques vinyles que je possédais, sur MiniDisc. J’écoutais Vitalic et The Hacker quand, au lycée, ils ne juraient que par Laurent Wolf ou Junior Jack. Je me sentais à la pointe.