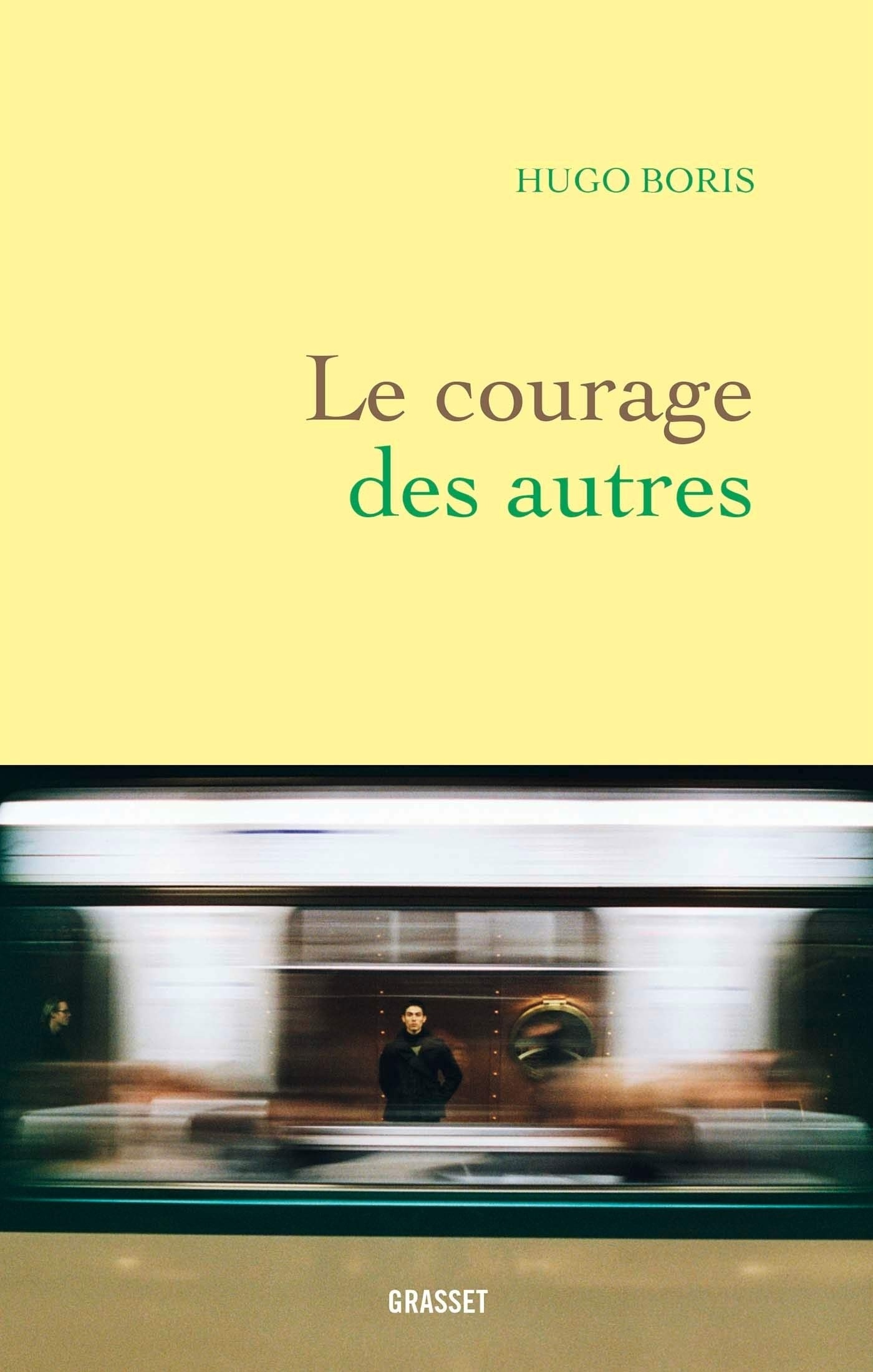

Le courage des autres

Hugo Boris vient de passer sa ceinture noire de karaté lorsqu’il fait face à une altercation dans le RER. Sidéré, incapable d’intervenir, il se contente de tirer la sonnette d’alarme. L’épisode révèle une peur profonde, mélange d’impuissance et de timidité au quotidien. Trait de caractère personnel ou difficulté universelle à affronter l’autre en société ? Ce manque de courage l’obsède. Sa femme lui suggère de « se faire casser la gueule une bonne fois pour toutes » pour l’exorciser.

Mais Hugo Boris est écrivain, alors, pendant quinze ans, il consigne sur le vif ces situations d’effroi dans les transports en commun. Il peint aussi le ravissement d’une rencontre, l’humanité d’un dialogue, l’humour d’un échange imprévu. À travers ces miscellanées heureuses ou tragiques, il décrypte une mythologie contemporaine, celle du métro et du RER, et cherche à appréhender ses craintes, à la maîtriser par la distance, la littérature ou… la lecture de Dragon Magazine !

Il tente aussi de conjurer sa peur en guettant le courage des autres sous toutes ses formes, profondément admiratif de tous ceux qui parviennent à intervenir lorsqu’une situation les interpelle, les sollicite, exige une prise de parole, un geste. Il dessine un hommage à tous ceux qu’il a vu avoir, sous ses yeux, le cran qui lui manquait. Et se demande si le courage est contagieux.

Totalement original, sincère, d’une actualité, d’une précision d’écriture et d’observation remarquables, ce recueil de textes brefs touche au plus juste. En se mettant à nu, Hugo Boris parle de chacun de nous, de nos lâchetés et de nos malaises quotidiens, de nos éblouissements et, parfois, de nos héroïsmes.

Extrait

Quinze ans que je consigne dans le métro en quelques lignes, sur le vif, les cadeaux du hasard, le ravissement d’une scène, d’une rencontre, le saisissement d’un mot lu ou entendu. Quinze ans que j’herborise dans les transports en commun. L’herbier est posé de longue date sur une étagère dans le coin nord-ouest de mon bureau. Il ne paye pas de mine avec sa pochette en carton recyclé qui s’est bombée avec le temps, dont les élastiques pendouillent comme deux lacets. Je ne pourrais plus le mettre debout, il s’effondrerait aussitôt. À l’intérieur, c’est un foutoir innommable, un mille-feuille déglingué, huitièmes de page aux franges ébarbées, livrets de fortune, morceaux de carton, enveloppes, bouts d’emballage. Tout ce que je pouvais trouver dans mes poches y passait.

L’herbier semble inoffensif avec son air replet et dépenaillé, mais ce dimanche de mars, alors que j’ai simplement l’intention d’y jeter un œil, il me dit mon fait. Moi qui essaie d’être un garçon fiable sur lequel on peut compter, je rate un rendez-vous en le lisant. Happé, je suis. Tous ces instantanés, toutes ces vignettes dessinent un portrait de moi difficile à accepter, celui d’un jeune homme attentif mais veule. Le regard, dans le choix de ses arrêts, révèle en creux une personnalité : la mienne, celle d’un lâche, d’un spectateur qui n’intervient presque jamais chaque fois qu’il le devrait. À relire les notes de ces trajets minuscules, ces microfictions involontaires, je vois tourner le carrousel de mes trouilles. L’herbier pointe du doigt mon état de sidération pathologique devant la violence et ma tentative de la mettre immédiatement à distance par l’écriture. Si l’appréhension de l’autre n’est déjà pas une mince affaire, elle se raffine avec la peur de soi. Au fur et à mesure de ma lecture, je commence à avoir peur de ma peur, comme ce berger qui, descendant de la montagne à la tombée de la nuit, fredonne pour se rassurer, mais finit par s’effrayer des paroles de sa propre chanson.

En général, l’anxiété qui sourd dans ces pages est pourtant des plus banales : celle que l’on peut ressentir lorsqu’il faut s’affirmer dans un espace public, lorsqu’une situation vous interpelle, voire vous sollicite, exige de vous une prise de parole, un geste. Oh, comme le masque tombe dans ces cas-là ! Comme les forces et les failles se révèlent dans ces situations journalières ! « La vie est un processus au cours duquel vos points les plus faibles sont infailliblement découverts », écrit Julian Barnes. La précarité de mon courage ne vient peut-être pas de nulle part. Je me soigne depuis quelque temps. J’essaie, je tâtonne, de psychothérapeute en hypnothérapeute. Cette question de la violence et de ma réaction face à elle est au cœur de ma vie, objet de consultations multiples, fruit d’une histoire familiale compliquée. Tout au long de mon enfance, puis de mon adolescence, le spectacle d’une violence quotidienne, très peu verbalisée, a laissé des traces qui sont encore à l’œuvre aujourd’hui. Si mon roman familial n’est pas directement le sujet de ce livre, il en constitue forcément la tâche aveugle.

Ce fameux dimanche de mars, je constate que l’herbier forme aussi le témoignage d’un coude à coude avec mes contemporains et leur imprévisibilité. J’ai souvent entendu dire que le service national était l’occasion d’un vaste brassage géographique et social, l’opportunité de quitter momentanément sa famille, sa région. Les jeunes gens issus de milieux divers apprenaient à vivre ensemble pendant dix mois. Cette proximité prolongée sur un pied d’égalité était parfois le seul dans la vie des uns et des autres, chacun retournant ensuite à sa classe sociale d’origine. Il laissait néanmoins le souvenir d’une expérience au cours de laquelle, paraît-il, le fils du patron et celui de l’ouvrier avaient participé aux mêmes marches nocturnes, rampé dans la même boue, lavé les mêmes chiottes, détesté le même brigadier-chef, autant de rites mystérieux par lesquels une nation apprendrait à faire corps. Or je suis né en 1979, une année blanche dans l’histoire militaire française. Nous, les conscrits de 1979, avons été les premiers à être exemptés du service obligatoire. Nous avons aussi été dispensés des fameux « trois jours », et même de la journée d’appel de préparation à la défense, auxquels n’ont pas échappé les générations suivantes. À nous, rien n’a jamais été demandé. Il m’arrange de penser que le métro a été mon service militaire. Le service du pauvre, mais mon service quand même. Les transports en commun et leur anonymat n’obligent-ils pas les milieux les plus divers à passer un peu de temps ensemble ? Les Parisiens et les provinciaux, les Français et les étrangers, les bien-portants et les malades, les riches et les pauvres, les travailleurs et les chômeurs, les nouveau-nés et les vieillards, les honnêtes gens et les voyous fréquentent les mêmes quais. Sans le vouloir, l’humanité tout entière se donne rendez-vous dans une rame de métro, pour un trajet qui la dépasse largement. Cette phrase de Maupassant dans Choses et autres rend bien l’ampleur de la tâche : « Un volume a suffi à Chateaubriand pour raconter l’itinéraire de Paris à Jérusalem ; mais combien de temps et de volumes faudrait-il pour achever d’écrire un voyage de la Madeleine à la Bastille ? »

Le dictionnaire donne du verbe « herboriser » cette définition : Recueillir des plantes là où elles poussent spontanément, soit pour les étudier, en faire un herbier, soit pour utiliser leurs vertus médicinales1. J’herborise donc, dans le métro, chaque fois que je prélève de fines tranches de réel pour rendre compte de la diversité du monde, témoigner de la richesse inépuisable de ce fameux voyage de la Madeleine à la Bastille. J’herborise encore lorsque je voudrais guérir de ma lâcheté en tirant une tisane des vaillances dont j’ai été témoin, même discrètes. J’aimerais croire que le courage physique, quand il est fragile, reste toujours en germe dans celui des autres.

Je voudrais ici restituer mon butin et partager le plaisir qui a été le mien à épier tel comportement, telle conversation, le disparate de ces photographies, tout ce qui en faisait le sel, le bouger, le vivant imparfait et improbable, tout en visant un objectif plus large. Que les parties se fondent pour dessiner un hommage à tous ceux que j’ai vus avoir, devant moi, le cran qui me manquait. La communauté humaine qui se rassemble pour cette épopée quotidienne donne à voir le meilleur et le pire d’elle-même. Mais dans ce pire, il suffit du courage d’une seule personne pour la racheter. Il s’en trouve quelques-uns dans cet herbier, des hommes ou des femmes, pour relever tous les autres. Qu’ils soient ici célébrés.