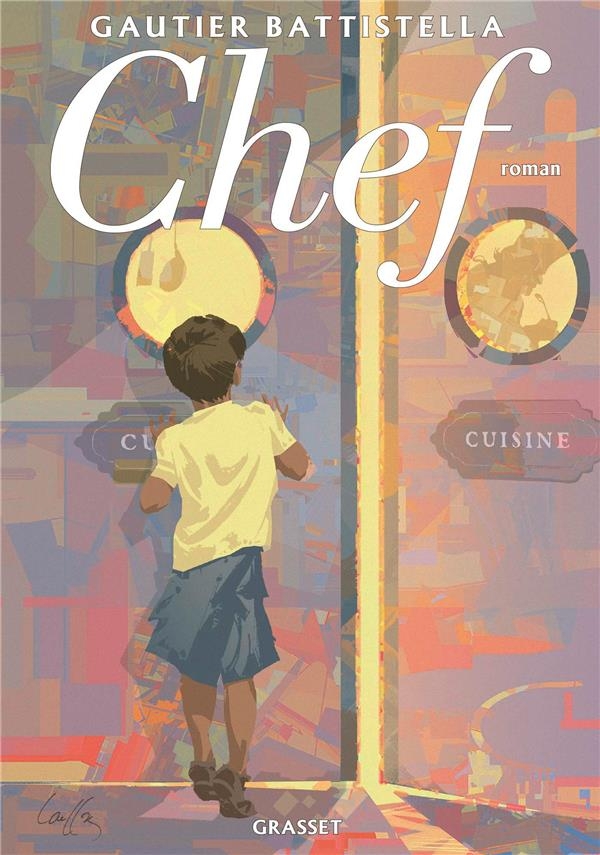

Chef

Les Promesses, trois étoiles au Guide et une clientèle venue de Singapour, Dubaï ou San Francisco. Un succès retentissant confirmé par le sacre du patron, Paul Renoir, 62 ans, tout juste élu « meilleur chef du monde » par ses pairs. Jusqu'à ce lundi matin, où l'on découvre son corps et le fusil de chasse avec lequel il a mis fin à ses jours. Stupeur. Le monde de la gastronomie est en deuil. Pourquoi ce cuisinier exceptionnel a-t-il choisi d'en finir ?

Juste avant sa mort, une équipe de Netflix était venue tourner un portrait de Renoir. Souvenirs de famille, origine de sa vocation, étapes de son ascension : son récit cache peut-être le secret de son suicide. A moins qu'il ne faille le chercher dans la bataille qui fait rage autour de son héritage. Entre sa veuve, Natalia, le sous-chef Christophe, son fils Mathias et Albinoni, le concurrent sans scrupule, les tensions s'exacerbent. Confrontés au décès soudain de l'ogre, prétendants au trône, conspirations et joute des egos vont se révéler.

Chef, c'est aussi l'histoire de la cuisine française depuis la Seconde Guerre mondiale. Paul a tout appris de sa grand-mère, une amie d'Eugénie Brazier, l'emblématique « mère lyonnaise ». Les femmes ont inventé la gastronomie, avant que les hommes ne se l'approprient et ne la rendent célèbre. Aux côtés des Bocuse, Loiseau ou Ducasse, Paul Renoir accompagne la naissance de la Nouvelle Cuisine dans les années 1970, prémisses à la starisation actuelle des chefs.

Premier grand roman consacré à la cuisine française, Chef peint l'exigence d'un monde macho, violent, où la drogue, l'alcool et le sexe sont souvent les seuls moyens de tenir. En contrepoint, il donne à voir la complicité des brigades et la conscience d'exercer un métier d'artisan et de passion. Un livre de chair et de sang et le portrait d'hommes simples, acharnés à réinventer la magie, la beauté, l'excellence.

Extrait

Tout le monde était au petit blanc. Au début, ça secoue le gosier, la trachée grésille, il faut dire que sept heures du matin c’est presque l’aurore. Mais dès dix heures, ça va déjà mieux, le ventre commence à sourire et s’arrondir. Hommes et femmes se servaient des rasades, même les gosses, ça te structure un môme ça. À midi débutait le service et dans la bonne humeur, messieurs-dames ! Alors bien sûr, les esprits s’échauffaient parfois, c’est que l’alcool taquine les humeurs. Les types se retrouvaient derrière l’auberge pour régler leurs bisbilles. Tout ce qu’Yvonne réclamait, c’est qu’ils ne s’amochent pas trop, on compte sur vous les gars, on a une maison à faire tourner. Et elle tournait plutôt bien. Tous les jours, excepté le lundi, le vaisseau partait à l’abordage. Le restaurant, en réalité, n’était jamais véritablement fermé. Si un voyageur de passage, souvent l’un de ces colporteurs de produits manufacturés très en vogue à la fin des années 1950, censés alléger le quotidien des maîtresses de maison (fer à repasser, savon en poudre, ustensiles de cuisine « dernière génération »), si l’un d’eux, égaré sur les chemins gersois, venait à tirer la petite sonnette à la nuit tombée, Yvonne Renoir descendait en frusques, lanterne à la main et sortait le pain, le saucisson, un carafon de vin râpeux. S’il était tard, ou que l’étranger cherchait à faire étape, elle ouvrait l’une des petites masures qui se trouvaient au-dessus du restaurant, généralement réservée aux gars du service. Et cela le plus naturellement du monde, sans demander gages ni avance. Yvonne, c’était ma grand-mère. Impossible aujourd’hui de se prétendre chef sans invoquer une mamie aux joues rondes ou le souvenir d’une tarte aux pommes qui refroidit sur la fenêtre. Pas très original, mais efficace en diable. Et si tu n’en as pas, tu inventes, Gertrude ou Germaine feront l’affaire. Je n’en ai jamais eu besoin : ma grand-mère paternelle écrase mes souvenirs d’enfance. Elle régnait sur une troupe de pirates, gueulards ou sauciers, rôtisseurs et pétrisseurs, dont elle était l’impératrice.

Yvonne était née le cœur gai, un soir de février 1910, à Castéra-Lectourois, faubourg de Lectoure. Dans les campagnes gasconnes, rien n’avait véritablement changé depuis la fin du dix-neuvième siècle. L’électricité était parvenue dans les villages, mais la plupart des foyers s’éclairaient encore à la lampe à pétrole. Ensuite, il y a eu « la première », comme elle disait. Elle en parlait sans émotion particulière, comme s’il s’était agi d’un orage ou d’un mauvais virus, un phénomène presque inévitable. Les hommes valides étaient partis, les champs laissés en jachère, le lierre et la ronce avaient pris leurs quartiers d’été à l’intérieur des granges. La petite Yvonne cultivait un jardinet derrière la maison et braconnait des truites avec des copains dégourdis. La guerre, c’est aussi l’occasion de faire de bonnes affaires. Son père André était un drôle de type, aiguiseur de couteaux, sourcier, taciturne. On racontait qu’il s’était abîmé pour éviter de partir : impossible de trouver la route des Ardennes, doté d’un œil unique. Resté au pays, il avait acheté notre ferme « à la bougie », une quinzaine d’hectares pour une poignée de maïs. Il s’occuperait des champs et des vergers, sa femme Maria, originaire de Cordoue, élèverait quelques poules, un cochon peut-être. Maria cuisinait bien, cela se sut. À la fin de la guerre, curieux, pèlerins en route vers Saint-Jacques ou voisins s’installaient au coude à coude sur une longue table burinée (quand j’étais gosse, mon père s’en servait comme établi) et, contre une participation modique, se remplissaient la panse d’une tarte de pommes de terre ou de beignets au sucre. Les soldats revenus du front se voyaient offrir le repas. Le seul cliché rescapé de l’enfance d’Yvonne la représente assise sur les genoux d’un caporal, qu’elle contemple comme un demi-dieu.

Quand Foch et les autres déclarèrent que les conneries, ça suffisait comme ça, Yvonne avait huit ans et cirait les bancs de l’école élémentaire de Lectoure. Les récitations, ce n’était pas pour elle, Les Petites Filles modèles l’ennuyaient à mourir, elle préférait la clameur des fourneaux, l’odeur des viandes chaudes et le chuintement des graisses. Dotée d’un appétit redoutable, elle avait compris qu’on est toujours mieux servi à la source, surtout si on se sert soi-même. Elle avait commencé à apprendre les gestes en coulisses, ceux qu’elle m’enseignerait bien des années plus tard. Comment déshabiller un lièvre, tordre le cou d’une poule ou gaver un canard. Elle écossait les fèves et les petits pois, tressait des couronnes d’ail rose. Quand elle mettait à tremper les haricots secs, elle s’asseyait à côté d’eux et le temps qu’ils gonflent, leur racontait sa journée. C’est en tout cas ce qu’elle m’a raconté, à moi.

Sa mère Maria avait fini par se bâtir une réputation très honorable, en dépit de sa manie de rajouter du chorizo dans l’intégralité de ses plats. On venait des collines environnantes, après l’église, pour sa cassole du dimanche. À l’époque, on ne parlait pas encore de grandes maisons mais de petites cuisines portées par de grands cœurs. Une cheminée, quelques tabourets, une potée de haricots tarbais à la graisse de canard, agrémenté d’ail, de saucisse de couenne – et de chorizo. À l’aube des années 1930, ma grand-mère était devenue une femme opulente, aux joues briochées, le poids idéal pour des fiançailles. Ses parents lui dégottèrent un jeune homme sérieux et timide qui se destinait au métier d’instituteur, un certain Marcel Renoir du village d’à côté. Dans le Gers, un rite de passage voulait que le fiancé se présente pour découper le poulet du dimanche. Marcel avait dû s’en tirer avec les honneurs puisque les tourtereaux avaient convolé l’année suivante. Quand j’étais gosse, une photo trônait à l’entrée du restaurant, la seule encadrée : on apercevait les jeunes mariés, le jour de leur noce, côte à côte, Marcel, raide comme un piquet télégraphique, Yvonne, rigolarde. En arrière-plan, la ferme s’était mise sur son trente et un, des fleurs aux fenêtres et un festin qui attendait au soleil, sur des tables nappées de blanc, soutenues par des tréteaux.

Selon la légende familiale, Marcel s’était entraîné une semaine à découper des volailles, le pauvre devait être sacrément amoureux. Je l’ai toujours connu tordu comme un cep de vigne, le pépé. Sa peau craquelée évoquait un bout d’argile sèche, on l’aurait bien arrosé s’il ne s’en était chargé lui-même avec tout liquide dépassant les trente-cinq degrés. Mon grand-père sculptait de petits animaux en bois pour les gamins des environs. À moi, il avait offert un grizzly dressé sur ses pattes arrière, crocs retroussés. Le reste du temps, il observait la mère Yvonne s’agiter depuis sa pipe, assis sur une chaise de paille, devant le pas de la porte, en fumant un tabac blond qui sentait le miel. Yvonne et Marcel avaient eu un fils, André, mon père, nommé ainsi en souvenir de celui d’Yvonne, qui venait de mourir. Maria avait attendu que son mari soit porté en terre et que les frais de son propre enterrement soient réglés pour s’éteindre quelques semaines plus tard. Dans la famille, on avait déjà le sens des responsabilités. Et des économies.