Longtemps, j'ai donné raison à Ginger Rogers

Une autobiographie parcellaire et subtile par recomposition fragmentaire du puzzle de la mémoire : non pas des Mémoires en majesté par ordre chronologique, mais une évocation de souvenirs autour desquels sont venues cristalliser des leçons de vie.

« Le bonheur en littérature ne consiste pas à gagner du temps pour aller à l’essentiel mais à perdre du temps pour parvenir à l’inessentiel. Autrement dit, à accepter d’être pris par surprise pour découvrir précisément ce que je n’avais jamais recherché » est-il écrit ici au détour d’un chapitre : c’est la meilleure définition du bonheur que l’on ressent à la lecture de ce récit.

Chaque court chapitre convoque un souvenir qui ouvre une parenthèse, une digression, un décentrement.

Le premier d’entre eux, « précieux parce qu’indistinct » : une visite à son père détenu après-guerre à la prison de Clairvaux (on en saura plus, par la suite, sur ce père frappé de la maladie d’Alzheimer à la fin de sa vie)

Cette période de la guerre est très présente, de la silhouette unijambiste du gardien de l’hôtel de Lauzun qui dénonça Christian de la Mazière à la Libération à Lucette Almanzor en butte à la question désinvolte d’un visiteur (« En deux mots, Céline, c’est quoi ? ») en passant par Lisette de Brinon contrainte d’assister à l’exécution de son mari Fernand de Brinon, qui l’avait protégée en la faisant nommer « aryenne d’honneur ».

Une réflexion de Vittorio Gassman racontant qu’une miette de pain collée à la lèvre d’une jeune femme a sonné le glas de leur liaison inspire à l’auteur une réflexion sur la fin de l’amour.

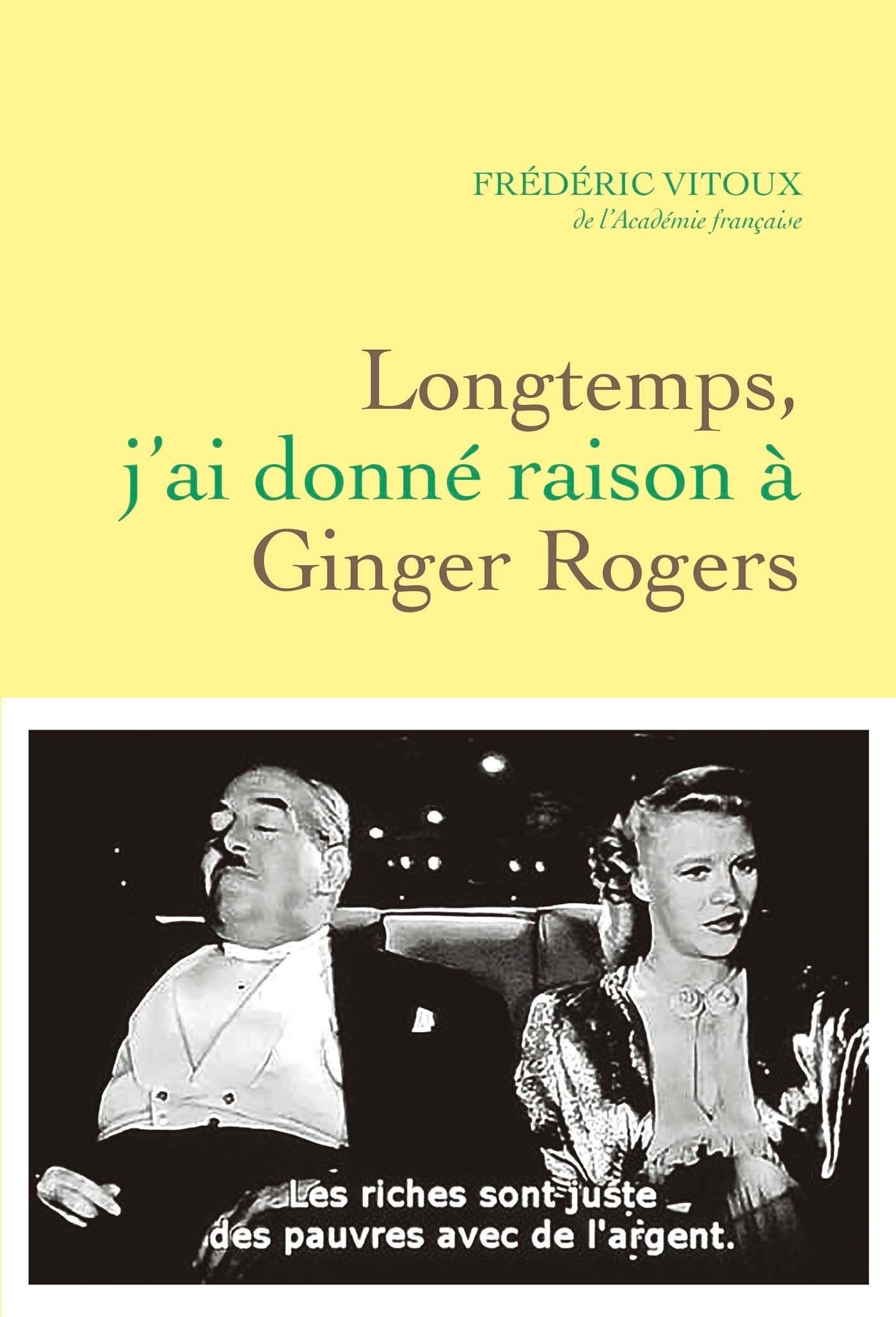

Une phrase prononcée par Ginger Rogers dans le film La fille de la 5ème avenue (« les riches sont juste des pauvres avec de l’argent ») constitue un des Rosebud du texte : l’écart social entre ses parents et la plupart de leurs amis, entre le monde des riches et celui des pauvres, celui de la désinvolture héréditaire et du mérite forcené (de très jolies scènes sur une victoire inespérée lors d’un championnat d’académie d’escrime contre un adolescent béni des dieux, ou sur Antoine Ménier, de la famille des chocolats Meunier, ami d’enfance de son parrain snob, développent par touches cette thématique du déclassement…)

Comment « le contrat de confiance entre la langue et lui » a été rompu par la découverte des « pommes mousseline », le rôle qu’a joué l’opus III de Beethoven dans son éveil à la musique, tel tableau de Goya dans son éveil à la peinture, la folie du cinéma et la menace de la cécité, l’expérience en usine, la découverte des livres et des écrivains, l’amour de sa vie et les amitiés à éclipses (« on perd ses amis d’enfance comme on perd son enfance »…) sont quelques-uns des motifs pris dans cette tapisserie du souvenir.

Extrait

En camion

J’ai de la mémoire mais je n’ai pas de souvenirs.

Ou, plus précisément, je n’ai pas la mémoire de mes souvenirs intimes, personnels. Je n’ai pas la mémoire de ma vie passée.

Tout ce qui m’appartient en propre m’échappe – ou demeure enfoui dans les replis de ma conscience.

Je peux citer sans risque de me tromper le début ou la fin de dizaines de romans, des poèmes inessentiels, la distribution de westerns tournés par André de Toth, Allan Dwan, John Sturges, Delmer Daves, Burt Kennedy ou Anthony Mann dans les années 50 et 60, je retrouve sans mal la composition de l’équipe de France de rugby qui triompha des Springboks lors de sa première tournée en Afrique du Sud durant l’été 1958… et pourtant je n’ai jamais cherché à les apprendre. Ces données, avec des milliers d’autres, encombrent mon cerveau.

En revanche, j’ai le sentiment que mon existence se dissout, que mon passé, que mon enfance, que mes amitiés, mes émotions, mes voyages, mes bonheurs ou mes peurs d’autrefois s’éloignent et se perdent dans une forme d’incertitude qui, parfois, me chagrine.

Pour combattre ces oublis, je n’ai jamais tenu de journal. J’ai renoncé à ce procédé. Il m’a semblé si vain de consigner les faits et gestes les plus insignifiants comme les plus significatifs en apparence de ma vie.

Autour de moi, j’observe avec davantage de perplexité que d’admiration des amis et confrères qui s’adonnent à cette besogne quotidienne, comme si les détails de leurs repas, leurs digestions, leurs états d’âme ou leurs bulletins de santé, leurs prouesses ou leurs fiascos amoureux, leurs conversations avec d’autres romanciers, les espoirs qu’ils ont nourris de recevoir ou non des prix littéraires, méritaient d’être retenus.

Quelle tentative dérisoire que de se retenir précisément ou de s’accrocher à un passé glissant, insaisissable, misérable, tel un naufragé sur sa planche vermoulue au cœur de l’océan, alors que la noyade lui est déjà promise !

Voilà du moins ce dont je cherche à me convaincre avec plus moins de réussite.

Mes souvenirs me sont précieux parce qu’ils sont incertains, qu’ils ressemblent à des apparitions. Autrement dit parce qu’ils disparaissent au moment même où je prétends les saisir. J’en suis réduit à aimer ce mystère où ils reposent, comme un joyau dans un écrin, entouré ou perdu au sein d’une masse floconneuse qui est censée le mettre en valeur.

Aimerais-je davantage cette masse floconneuse que le joyau lui-même ?

Un mot me vient à l’esprit, relatif à cette incertitude de mes souvenirs : celui de réminiscence. Autrement dit, cette lente réapparition d’un souvenir lointain dont je distingue si mal les contours.

On ne se méfie jamais assez de ce qui est net.

Seuls les mensonges sont précis, sont définis, comme on le dit d’une image. Ils ont l’aplomb de copier la réalité, de se prétendre exacts. Les réminiscences n’ont pas cette ambition. Je pense à une réflexion de Joubert, dans ses Pensées : « La réminiscence est comme l’ombre du souvenir. »

L’ombre, tout est là !

Cette ombre qui trahit ou révèle quelque chose alors que le souvenir irréfutable est précisément celui qu’il faut réfuter. Il est trop ressemblant ou trop beau pour être honnête. Il a été retouché, il enjolive la réalité qui n’en demandait pas tant.

Comment m’étonner, par conséquent, si mon premier souvenir ou plutôt ma première réminiscence, celle du moins qui me paraît la première, soit des plus incertaines ?

Elle a pour cadre un camion.

Qu’est-ce que je fiche dans un camion ?

Je suis à côté de ma mère ou sur les genoux, ou dans les bras de ma mère. La route défile. Une route de campagne, avec des bois, des champs, un paysage vallonné. Tout est gris. Aucune couleur ne se glisse dans cette séquence. Il pleut peut-être. Le conducteur, à notre gauche, est un inconnu. Il ne dit mot. Ce souvenir est silencieux aussi.

Le conducteur livre-t-il des marchandises ? Quelles marchandises ? Et à qui ? Il doit y avoir une petite fenêtre derrière la cabine par laquelle je distingue ou devrais distinguer la plate-forme à l’air libre où s’entasse le chargement. Mes yeux restent rivés sur le pare-brise. De ma position haute, je domine la route, les arbres sur les bas-côtés qui viennent à notre rencontre et qui disparaissent derrière nous.

Je n’éprouve aucun sentiment de peur. Ou d’étrangeté. Ma mère est là, tout contre moi, que je ne vois pas, que je ne revois pas distinctement, mais je sais que sa présence me suffit, et qu’elle me rassure.

Et c’est tout.

Quand j’ai interrogé ma mère, par la suite, il était déjà trop tard. Sa mémoire lui échappait. Elle avait plus de quatre-vingt-dix ans. Un voyage en camion ? Elle et moi seulement ? Non, elle ne voyait pas. Ou peut-être si, mais elle n’était plus trop sûre. A l’occasion d’une visite à mon père détenu au Centre pénitentiaire de Clairvaux…

Elle ne s’y rendait pas aussi souvent qu’elle le souhaitait. C’était une expédition. Et qui occasionnait des frais. Elle travaillait. Il lui fallait faire garder ses trois enfants. Je crois qu’elle prenait le train, gare de l’Est, et descendait à Troyes. Là, elle devait changer pour un tortillard à destination de Bar-sur-Aube. J’ai reconstitué ce parcours peu à peu. De Bar-sur-Aube à Clairvaux, il n’existait aucun moyen de transport. Je pense qu’elle s’arrangeait à l’avance avec un livreur, un transporteur qui convoyait de la nourriture, des boissons, du charbon, du matériel, allez savoir, jusqu’à la prison, et qui acceptait de la prendre à son bord. Pour une modeste rémunération sans doute. Revenait-elle le soir avec le même chauffeur ?

Mais de tout cela je ne revois rien. Ni les bâtiments de Clairvaux. Ni l’inconnu à qui ma mère rend visite, qui doit me serrer dans ses bras et m’embrasser. Aucune image. Aucune sensation.

Au printemps 2003, Nicole et moi nous sommes rendus à Clairvaux, pour la première fois de notre vie, en compagnie de notre ami le photographe Gérard Rondeau.

Les lieux demeurent aujourd’hui placés sous la double tutelle du ministère de la Justice, pour la prison, et du ministère de la Culture, pour l’entretien et la préservation de cette ancienne abbaye cistercienne. On n’y pénètre pas comme dans un moulin. Il faut solliciter à l’avance des autorisations, même si les prisonniers ne sont plus incarcérés aujourd’hui dans les bâtiments historiques. Seuls les détenus en fin de peine y accomplissent différents travaux d’entretien. Ces bâtiments servent essentiellement de salles de rencontre, de repos et de cafétéria pour le personnel pénitentiaire.

Il est interdit de photographier les lieux, de pratiquer le moindre repérage. On comprend pourquoi. De hauts miradors surveillent les bâtiments, le paysage environnant. Ce qui n’empêcha pas Gérard de cacher son Leica sous son manteau et de prendre à la sauvette plusieurs clichés. (Gérard est mort d’une cruelle et foudroyante maladie, en septembre 2016, je peux donc avouer aujourd’hui comment il brava l’interdit ; il y a prescription.)

Mon père, après sa libération, ne nous parla jamais, en famille, de Clairvaux et de ses conditions de détention. L’idée de se plaindre ne lui serait pas venue à l’esprit. Seul, l’un de ses camarades de détention, Christian de La Mazière, que j’avais retrouvé après la parution en 2000 de L’Ami de mon père, dont le personnage principal s’inspirait de lui, m’avait décrit leurs conditions d’internement. Mon père était mort depuis plus de cinq ans.

Je découvris donc, ce jour de septembre, en compagnie de Gérard et Nicole, la grande cour dont La Mazière m’avait parlé, où les prisonniers faisaient un peu d’exercice, les geôles sous les combles, divisées en compartiments grillagés, individuels, que l’on appelait les « cages à poules » où ils étaient détenus la nuit, et qui étaient demeurées, à l’abandon, dans leur état de la guerre et des quelques années qui suivirent…

Aucun souvenir lointain ne m’est revenu à l’esprit, lors de cette visite, aucune reconnaissance, même dans la grande confusion des sentiments et de la mémoire. L’émotion que j’ai éprouvée alors provenait de ce que je savais, de ce que Christian de La Mazière m’avait dit et de ce que j’imaginais, rien de plus.

Céline a écrit quelque part qu’il règne toujours une forme de noblesse dans les lieux où les hommes souffrent ou ont souffert : les prisons, les hôpitaux.

Une forme de noblesse demeurait ou, plus exactement, pesait sur cette ancienne abbaye, perdue au fond d’une vallée d’une tristesse sans nom. Comme si aucun espoir ni aucune promesse ne pouvaient éclairer ces paysages crépusculaires d’un département curieusement intitulé l’Aube.

Souvent, j’ai entendu des psychologues affirmer que l’on n’a guère de souvenirs avant l’âge de trois ans. Passons sur les mythomanes ou les illuminés qui affirment avoir conservé une mémoire intra-utérine !

Trois ans !

Mon père a été libéré le 11 novembre 1947. J’avais trois ans et trois mois. Mon frère et ma sœur aînés se souviennent de son retour quai d’Anjou, de l’émotion qu’ils éprouvèrent alors. Mais ils n’ont gardé pour leur part aucun souvenir d’une visite à Clairvaux. Un tel déplacement aurait pu les marquer à jamais. Ils étaient déjà grands. Mon frère avait dix ans en 1947, ma sœur six. Ma mère leur avait épargné cela.

Il en allait autrement pour moi. J’étais si petit. Mon père ne me connaissait pour ainsi dire pas. Il n’avait fait que m’apercevoir, quelques jours après ma naissance, un soir, une nuit, avant d’être arrêté le lendemain matin dans le petit village de Vitry-aux-Loges où ma mère séjournait alors.

Cette visite à Clairvaux intervint-elle à l’automne 1947, peu avant sa libération encore inespérée à ce moment-là ? Je le pense.

Trois ans, l’âge des premiers souvenirs. Mais des souvenirs décalés, à côté de la plaque, si je puis dire. Je ne me souviens pas de mon père, de ma première rencontre avec lui. Je ne me souviens pas de Clairvaux. Pas davantage de son retour à la maison, en novembre. Seul continue de m’habiter ce voyage en camion.

On a les souvenirs que l’on peut.