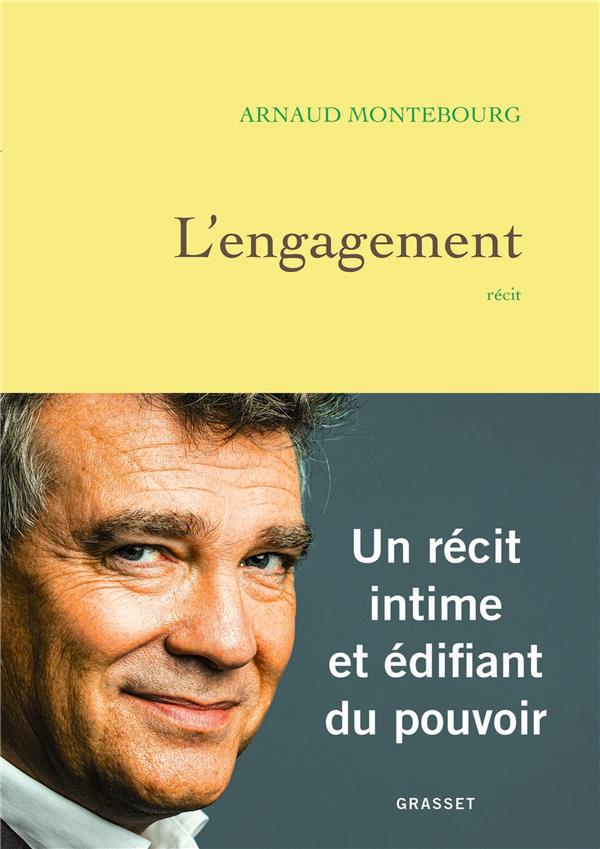

L'engagement

Ce voyage intérieur raconte une expérience d’accession au pouvoir jusqu’à son abandon, nous en faisant vivre et partager les espérances et les échecs.

Un récit intime et sentimental qui passe de l’enthousiasme au doute, de l’inquiétude au conflit. La dimension humaine de l’action politique nous fait découvrir la difficulté d’agir, de concrétiser, d’exercer sa volonté au fil de dossiers qui deviennent ici des feuilletons, des imbroglios, parfois des romans noirs

Arnaud Montebourg est à la fois un homme sincèrement engagé dans l’action et un narrateur toujours sur le fil du doute. Les portraits qu’il dresse sont cruels et joyeux, sa peinture des situations rocambolesque, parfois trépidante, ses confessions troublantes de vérité sur ce monde des puissants qu’il faut pourtant bien contrôler, diriger et conduire.

Le « démondialisateur » raconte de l’intérieur la fermeture des hauts fourneaux de Florange, la quasi-faillite de Peugeot, la vente à la découpe d’Alstom aux Américains par une poignée de dirigeants… Il se bat contre la technostructure, observe la faiblesse des individus confrontés aux rapports de force des sommets internationaux. Il assiste à la naissance du Macronisme dans le ventre de François Hollande, à l’effondrement d’un quinquennat perdu, engage la bataille de la marinière Made in France pour une reconquête industrielle, affronte le mur de l’austérité de l’Union Européenne, jusqu’à la confrontation dans le cœur du collège gouvernemental, menant à la rupture.

Son retour à la vie au milieu des abeilles est comme un retour à la terre lointaine d’une sincérité retrouvée.

Ce livre est le récit d’une ligne de vie brisée par les circonstances, mais une ligne de vie une et indivisible, dans la force intime de sa cohérence.

Extrait

Quatre années avant la récupération burlesque de mes points de permis de conduire, le grand ébranlement de l’élection présidentielle de 2012 s’annonçait déjà prometteur. Le sarkozysme s’accrochait aux branches, DSK avait quitté sa résidence surveillée à Manhattan, un homme aux contours nouveaux, bien qu’il fût ancien, avait pris les rênes de la campagne présidentielle : un certain François Hollande.

Je me souviens d’une campagne d’attente. Nous attendions. On savait qui. Mais on ne savait toujours pas quoi. Nous étions impatients. Comme dans une drôle de guerre, en somme. On était tous blottis en armes contre les parois de béton de la ligne Maginot. On patientait pendant d’interminables jours, guettant l’ordre d’attaquer des généraux. Ça ne venait pas. Où étaient-ils passés ? On voulait se battre. Eux là-haut, ils voulaient le pouvoir, mais à l’économie, sans efforts, parce qu’il devait tomber tout cru. On a espéré trois bons mois à se ronger les ongles. On spéculait, parfois on pestait contre ce chef qui n’en n’était pas un.

Le réveil eut lieu à la fin du mois de janvier, au Bourget, dans une salle surchauffée par 30 000 personnes. Je me souviens, assis au deuxième rang des sommités socialistes, juste derrière le silencieux et énigmatique Lionel Jospin, avoir été enfin enthousiaste et croyant au milieu de cet hiver interminable, me laissant prendre par ce discours magistral et puissant. Il ne contenait rien de révolutionnaire, mais on comprenait que cela pouvait ou risquait de le devenir, tant on sentait une volonté désireuse de sculpter l’avenir. C’était un discours de force à la Rodin, un burin énergique taillait la matière. Démiurgique, il créait de toutes pièces l’objet de nos désirs, ce monde que nous voulions obtenir comme des enfants dessinant le mouton naïf de Saint-Exupéry. Nous flottions, dans cet ancien hangar aéronautique du Bourget, comme des amoureux idéalistes au-dessus des circonstances. Le changement pourrait peut-être advenir si on s’y prenait bien. J’entends encore la voix assurée du candidat autoproclamateur du changement : « Il n’y a jamais, je dis bien jamais, une seule politique possible, quelle que soit la gravité de la situation. L’Histoire n’est pas l’addition de fatalités successives, elle nous enseigne qu’il y a toujours plusieurs chemins. »

Le voici maintenant plongeant comme un héros de l’Antiquité grecque dans les profondeurs de l’eau trouble pour attaquer à mains nues la pieuvre tentaculaire : « Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de l’économie, de la société et même de nos vies. Désormais, il est possible en une fraction de seconde de déplacer des sommes d’argent vertigineuses, de menacer des États. Cette emprise est devenue un empire ! Les banques, sauvées par les États, mangent désormais la main qui les a nourries. Les agences de notation, décriées à juste raison pour n’avoir rien vu de la crise des subprimes, décident du sort des dettes souveraines des principaux pays, justifiant ainsi des plans de rigueur de plus en plus douloureux. Quant aux fonds spéculatifs, loin d’avoir disparu, ils sont encore les vecteurs de la déstabilisation qui nous vise. Ainsi, la finance s’est affranchie de toute règle, de toute morale, de tout contrôle ! »

La politique est parfois un art supérieur de l’esthétique, elle sait entraîner les hommes par les rêves qu’elle leur fait réciter à haute voix. Elle peut devenir alors, lorsqu’elle s’extrait de la violence et de ses cloaques, un art du sublime quand s’en mêlent la pureté ou la grandeur, ces sensations qui transcendent tous les êtres et leur donnent la certitude d’être des témoins de l’exception. Ils en deviennent l’exception eux-mêmes. Elle sait arracher aux hommes leur consentement par la fascination qu’exerce le spectacle du Beau. L’Église des temps médiévaux utilisait la magnificence des vastes chefs-d’œuvre de son architecture pour ravir les cœurs et convertir les humains à ses desseins. Les grands monarques et empereurs savaient atteindre le sublime dans la légende, le mythe, et la mise en scène de leur pouvoir. La République a su créer une esthétique de la grande geste depuis l’épopée moderne de l’Égalité révolutionnaire conquise par la foudre populaire. Elle inventa le mythe du pouvoir restitué au peuple, ses cocardes et ses écharpes, ses bustes, ses timbres et ses monuments aux morts et aux vivants, avant de le laisser peu à peu confisquer par une nouvelle aristocratie.

On entrevoyait dans ces mots, d’une douce et rassurante violence, ce à quoi pourrait servir la gauche dans l’histoire du continent européen. Peut-être allait-on pouvoir enfin l’écrire ? L’Histoire, la grande, la belle, la dure, la tatouée, cognait peut-être à la porte, comme une vieille sorcière obstinée qu’on avait jetée aux flammes. La voici qui revenait enfin. Elle nous avait tellement manqué pendant ces années d’attente.

François Mitterrand, qui m’avait donné mes premiers frissons politiques, remontait à la surface. C’est lui qui m’avait permis de coller mes premières affiches en 1981, avec la 304 Peugeot de mon père, dans le canton viticole où j’habitais chez mes parents, en Côte-d’Or, non loin de Dijon. Je repensais alors à ce premier émoi politique de jeune homme, transporté par la fièvre électrique d’une secousse nationale. Je me souvenais de cette inimaginable communion populaire, cette fusion des couches sociales dans un élan commun. Les êtres oubliaient qui ils étaient pour devenir une minuscule partie d’un tout. Cet ébranlement profond de la société qui remuait sur ses bases, je l’avais connu deux fois. Une première fois le 10 mai 1981 en France, à Dijon, dans ma province natale. Il fallait voir les gens crier, hurler leur espoir dans la rue, rire et parler soudain avec des inconnus, des Français qui ne manifestent jamais, d’extraction modeste, monter sur le toit des voitures, s’accrocher aux monuments, s’engager par ces petits gestes transgressifs puisqu’ils ont repris le pouvoir sur des oligarchies incompétentes, décadentes ou abusives. La deuxième fois fut le 4 novembre 2008 dans les rues de Washington, le soir de l’élection de Barack Obama. Je voyais des gens pauvres, noirs et blancs, des femmes de ménage, des chauffeurs de taxi, des maçons former des grappes humaines de joie, s’assembler en cortèges de rires et d’espoirs.