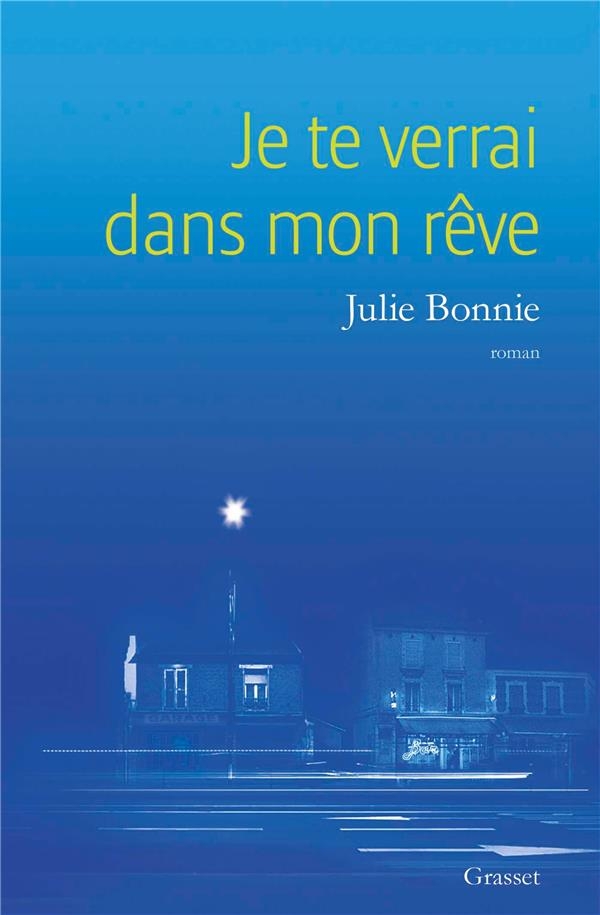

Je te verrai dans mon rêve

1971. Tout juste sorti de prison, Gégé, dit Blaise, retrouve le bar familial dont il a hérité à la mort de son père. Son rêve de toujours : le transformer en café-concert pour en faire un rendez-vous incontournable de la scène jazz. Il se lance, résolu à faire bouger sa ville terne et sans âme.

Mais un bébé, la petite Nour, et sa mère défaillante arrivent par effraction dans sa vie solitaire. Blaise fait tout pour les garder à distance. Hanté par son passé, il craint plus que tout de s'attacher... Mais d'un regard, l'enfant fait tomber ses résistances, et il va désormais veiller sur elle à sa façon. Ce faux père la protège tant bien que mal, l'initie à la musique, lui offre sa première guitare et son premier concert. Il la regarde grandir, adolescente écorchée vive qui se brûle aux accidents de la vie, ceux qui menacent à coup sûr les gamines sans repères.

En ville règne une atmosphère de perdus, d'à quoi bon, alcoolisée et souvent brutale. Au milieu de tous les dangers, Nour chante. Et entre deux concerts de jazz mythiques dans le bar de Blaise, elle compose, pour fuir son enfance, tracer son destin, tenter de défier la mort.

Blaise, l'ancien taulard paumé et farouche, s'est mis à aimer. Et parce qu'il est la victime d'un secret de famille, il va tout faire pour sauver Nour. Jusqu'à la dernière page, nous respirons avec eux et tremblons pour eux. Romanesque, haletant, sensible et bouleversant.

Extrait

Le rideau de fer grince.

Toute sa vie, dans la brume du petit matin, mon père a relevé le rideau de fer de son bar. Aujourd’hui, c’est mon tour, et j’hésite une seconde devant la baie vitrée. La clé rouillée crisse dans la serrure du bas. Je pousse la porte. Une odeur concentrée assaille mes narines. La vieille bière, les clopes d’il y a cent ans, le produit qui nettoie dans l’eau de citron fade. Tout y est.

Sauf le vieux.

Il avait exigé que j’y reste, au trou, même à sa mort, c’est tout ce que je méritais. Jamais pardonné. Moi non plus, je me suis jamais pardonné. Qu’est-ce que les gens croient ? Je suis un salaud, OK, je prends. Il y avait du bruit dans ma tête. Le son d’une scie qui découpe le métal, en permanence. J’arrivais plus à sortir du fond de mon puits, les parois lisses, les pieds pourris, les racines imbibées d’eau noire. J’ai pris dix ans. J’ai eu ma dose. J’aurais pu en prendre cinquante, j’aurais trouvé ça normal, je me plains pas. Si je pouvais revenir en arrière, tout se passerait à l’identique, j’en suis sûr. La même scie, le même son, les mêmes saloperies. J’ai rien compris, j’ai encaissé.

Je sors de cabane en début d’aprèm, un sac dans une main, ma guitare sur le dos. On est le 13 avril 1971, pas près d’oublier. En février dernier, Fernandel est mort. Le vieux, il adorait Fernandel. J’ai pensé à lui. Et puis, les Américains avaient marché sur la Lune, on était dingo, au réfectoire, quand on a appris. Les Ricains marchent encore sur la Lune ! Nous, on regardait par la fenêtre, au travers des barreaux, pour voir dans le ciel. Mais pas d’Amerloques en vue, alors on imaginait avec ce qu’on avait vu à la télé.

Nana m’attend avec les clés du bar, elle a remis l’électricité, l’eau. Factures à mon nom. Je tente un sourire, à ses yeux doux. Merci Nana, d’être là. Son corps est toujours plus volumineux. Je souris de l’imaginer engloutir des kilos de gâteaux, à longueur de journée, tromper le temps, l’ennui. Elle a coupé ses cheveux, blanc de blanc. Sa voix aiguë vibre dans l’air, agitée, fausse, gênée. Que d’efforts pour tenter d’éclipser toutes ces années de taule.

Je suis content de la voir, ma tante, la sœur de ma mère. Elle ne m’a pas laissé tomber, elle.

En cachette, ma pauvre mère était passée me voir au parloir, une dernière fois. Elle savait qu’elle n’en avait plus pour longtemps, mais elle m’avait rien dit. Elle avait murmuré je t’aime Gégé, à pas en croire mes oreilles. Fallait se retrouver en zonzon pour avoir une marque d’amour de sa daronne.

Mais c’était plus un adieu qu’une marque d’amour.

Quelques jours plus tard, un connard de trou de bite de maton m’a réveillé en gueulant que c’était un jour spécial pour moi, vu que ma mère était morte.

Ensuite, le père. Rien. Une sale missive de l’administration.

Nana m’avait dit, viens pas. Y aura tonton Clau, et les cousins. Y aura Ninick, avec sa mère. Ils veulent pas te voir. Parce qu’on peut demander une permission, pour l’enterrement d’un parent. Mais vaut mieux pas, elle m’avait dit, au téléphone. Bon. Alors je suis resté dans mon trou à rat, avec mon chiotte et mon carrelage. Et j’y ai dit au revoir, au vieux, assis sur les gogues, à chialer ma race comme un damné.

Parce que je suis un damné.

Ils me laissent le rade, les parents. Et mes pauvres semelles défoncées qu’avancent sur la tommette que mon père a nettoyée trois fois par jour, tous les jours de sa vie, avec sa serpillière d’eau brûlante et son produit qui pue, elles chantent la sortie de prison, la douceur de tout recommence, l’odeur de l’espoir. J’en ai rêvé, jour et nuit, pendant dix plombes, de ce moment.

Sur le coup, l’odeur, le son, le comptoir en zinc, la pompe à bière, ça me file la gerbe. Je mets ma main sur ma bouche pour retenir le vomi. Mais il vient pas finalement. Ça brûle un peu dans la gorge puis ça redescend. Je dérange une chaise qu’a le cul posé sur sa table depuis combien, maintenant ? Cinq ans. Ça fait cinq ans qu’il a tiré sa révérence, le Robert. Il est mort en 1966, juste après l’élection de De Gaulle. J’imagine sa tronche.

Je m’assois. Je pose mes mains, à plat, sur la table en Formica. Je regarde. Le seau, au milieu du bar, avec la serpillière bien pliée sur le côté. Le balai en travers, pour que ça sèche. C’est bon, cinq ans de séchage, ça devrait le faire. Je me marre. Hé ! Le vieux, cinq ans de séchage, c’est OK ? Je peux marcher sans me prendre une torgnole maintenant ?

Il y a trois tables sur la petite scène. Du mobilier en bois, classique, d’époque. Pas bouger. La moitié des chaises est bancale, l’autre moitié chiale.

Il s’en est jamais servi, de la scène. On s’en fout de la musique ! C’est que des emmerdes ! Ici, c’est pour boire, parce que les gens, quand ils picolent, ils se croient moins cons et moins malheureux. Alors, tu sers quand on te demande, t’écoutes les conneries, tu dis oui oui et tu fermes ta gueule. À la fin, t’as rempli ta caisse, tu nettoies la merde et tu vas regarder la télé. Tu veux une autre vie, toi ? Ben, vas-y gros malin, va remplir ta caisse avec ta guitare en bois. Montre un peu. Ici, y en a eu plein des musiciens. Mais ils étaient pas sur la scène, non, ils pleuraient leur mère au bar, les poches vides comme des traîne-savates, des putains de bons à rien, qui dorment dans des rêves de merde, et qui bouffent plus parce qu’ils doivent choisir entre becqueter et boire et qu’ils choisissent de boire. C’est ça, mon Gégé, que tu veux pour ta femme ?

Il pensait à ma femme, mon père. Parce que penser à la sienne, ça lui arrachait le cœur.

Y a des voix qui sortent des murs, du sol, du bois, du fer, les mots des habitués d’autrefois, j’entends Dédé et Hamed, la toux grasse de Jérôme, la litanie infinie de Jean-Pierre. Il commençait son râle au troisième jaune et il pouvait plus s’arrêter, jusqu’à ce que le vieux le jette dehors. On le retrouvait, au petit matin, à aligner ses phrases pâles et gelées le long du caniveau. J’entends le verre contre le verre, les cris des jeux de cartes, la radio. C’était juste après la guerre, mais elle était pas finie pour certains. Ils ruminaient leurs planqués, leurs salauds, leurs collabos. Ils débordaient d’une colère qui passait pas. J’étais môme, je trouvais qu’ils en rajoutaient, qu’ils se plaignaient tout le temps. Mon père, il m’interdisait de me plaindre.

Ils sont tous là autour de moi, ils me passent la main dans les cheveux. Alors, Gérald, mon petit, ça va l’école ? Tu te bagarres pas trop ? Paraît qu’t’as fichu sa raclée au p’tit Garentin ? Il l’a pas volée celle-là ! Dis donc, Gégé, va m’acheter des cibiches, mon poussin, et tu pourras garder la monnaie puisque y en aura pas ! Toi, t’as les yeux de ta mère ! C’est juste qu’ils ont moins pleuré, hahaha ! Fous-lui la paix, au p’tit, il a bien l’temps de devenir con comme toi, va. Et les filles, Gérald, t’y penses un peu, aux filles ? Gérald, tu rentres à la maison, maintenant, allez, tu décarres de là. Ta mère elle doit s’inquiéter et après, ça retombe sur moi, tes conneries.

Mais ma mère, elle s’inquiétait pas. On savait pas trop où elle était dans sa tête.

Je sens le pastis et la fumée des brunes. L’odeur des bouches sèches pour toujours, acides de vin blanc, les abcès buccaux, les chicots. L’haleine d’une vieille guerre perdue.

Les vitres sont sales. En une seconde, je me retrouve à fouiller le cagibi derrière le comptoir. Les chiffons, le produit.

Je nettoie. Comme un fou j’astique la vitre qui donne sur la rue. Cinq ans de crasse sur la baie vitrée, ça s’efface pas en un coup de chiffon. Je passe, je repasse, j’asperge encore et encore avec le produit. Faut que je nettoie de l’autre côté.

Dehors. J’ai le droit d’aller dehors.

Dix ans sans un pied à l’extérieur, ça vous conditionne un bonhomme. Retrouver les pavillons de Botte-le-Roi, leurs façades en crépi jauni, chargées des escaliers tordus de fer forgé, qui mènent du garage au salon. Les constructions d’après-guerre, quand y a pas le temps et plus un rond. C’est pas joli, ici. On cite Botte-le-Roi comme le grand ratage. On dit, c’est moche comme Botte-le-Roi. Pourtant, ils m’ont manqué les grillages de protection des petits jardins de bégonias.