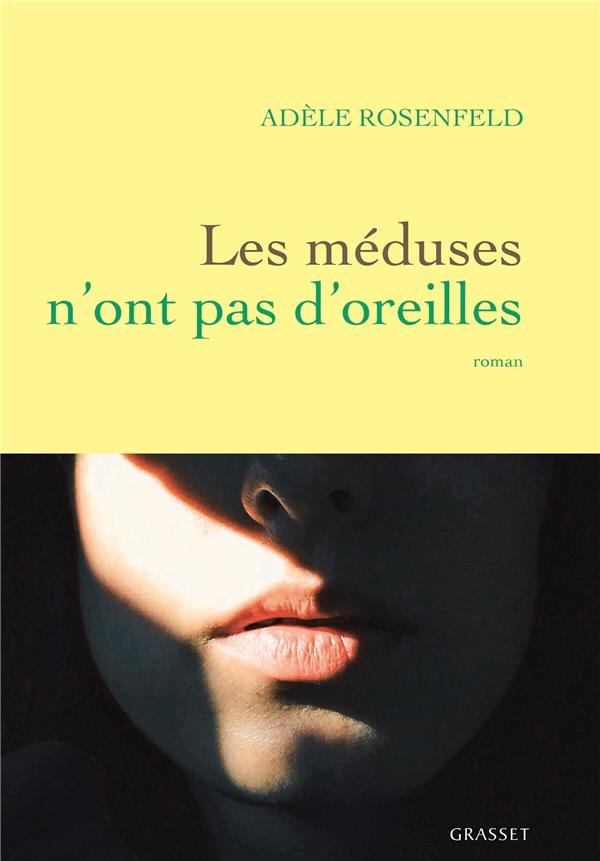

Les méduses n'ont pas d'oreilles

Quelques sons parviennent encore à l’oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Celle qui s’est construite depuis son enfance sur un entre-deux – ni totalement entendante, ni totalement sourde – voit son audition baisser drastiquement lors de son dernier examen chez l’ORL. Face à cette perte inéluctable, son médecin lui propose un implant cochléaire. Un implant cornélien, car l’intervention est irréversible et lourde de conséquences pour l’ouïe de la jeune femme. Elle perdrait sa faible audition naturelle au profit d’une audition synthétique, et avec elle son rapport au monde si singulier, plein d’images et d’ombres poétiques.

Jusqu’à présent, Louise a toujours eu besoin des lèvres des autres pour entendre. C’est grâce à la lumière qu’elle peut comprendre les mots qu’elle enfile ensuite, tels des perles de son, pour reconstituer les conversations. Mais parfois le fil lâche et surgissent alors des malentendus, des visions loufoques qui s’infiltrent dans son esprit et s’incarnent en de fabuleux personnages : un soldat de la Première Guerre mondiale, un chien nommé Cirrus ou encore une botaniste fantasque qui l’accompagnent pendant ces longs mois de réflexion, de doute, au cours desquels elle tente de préserver son univers grâce à un herbier sonore. Un univers onirique qui se heurte constamment aux grands changements de la vie de Louise – les émois d’un début de relation amoureuse, un premier emploi à la mairie, une amitié qui se délite. Le temps presse et la jeune femme doit annoncer sa décision…

Dans ce texte plein d’humour et de douceur, Adèle Rosenfeld tient en joue la peur du silence en explorant les failles du langage ainsi que la puissance de l’imaginaire. Les méduses n’ont pas d’oreilles est une plongée dans le monde des sourds et des malentendants, un premier roman éblouissant.

Extrait

C’était le bâtiment Castaigne, moi j’avais entendu Castagne. Avant de franchir les portes à double battant comme dans les vieux westerns, il y avait cette petite pancarte qui indiquait « Oto-rhino-laryngologie (ORL) et chirurgie cervico-faciale, service d’implantologie ». Seul oto-rhino-laryngologie m’était familier. Enfant, j’y voyais une sous-branche de l’étude des rhinocéros.

Dans mes oreilles, des coups sourds battaient la mesure de mon pouls. J’ai pris place tout au bout du couloir, près d’une table couverte de magazines spécialisés dans la surdité, l’un d’entre eux proposant des témoignages sur l’isolement au travail. Je levais les yeux à chaque ligne pour ne pas louper l’appel du rendez-vous quand j’ai constaté qu’une vieille en fauteuil roulant s’était postée face à moi, juste devant le magazine Trente millions de sourds. J’y ai lu une phrase placée en encadré sur la couverture : « Le langage aussi peut être sécurisant, voire sécuritaire : on croit alléger la dureté des mots en les compliquant. Sourds, aveugles, vieillards, malades mentaux, on a honte de parler de vous : des malentendants aux hospitalisés spéciaux en passant par les non-voyants et les seniors, on va en arriver à parler des personnes mortes comme des non-vivants. » Quand je me suis aperçue que la vieille, ou le senior, ou la personne âgée, je ne savais plus comment la nommer, me hurlait dessus, je l’ai interrompue : « Vous savez, madame, je n’entends sûrement pas mieux que vous », mais elle ne m’a pas comprise et a continué son monologue éraillé.

Un homme a mis fin au dialogue biaisé : « C’est à nous. » Je l’ai suivi dans la cabine capitonnée, il a refermé la porte derrière moi. J’observais l’immense poignée en fer chromé et je n’ai pas pu m’empêcher de faire le parallèle avec les chambres froides des bouchers. Ici, on abattait le son, par tranches, méticuleusement. Il m’a installé le casque sur les oreilles, délicatement, comme on mettrait des électrodes sur une tête de poule, et m’a confié un joystick. Les premiers sons me sont parvenus, pas tous, certains pulsaient contre mon tympan.

Puis, c’était le tour des mots, il s’agissait de répéter la liste comme un perroquet blessé. C’était souvent absurde et il fallait lutter contre l’imagination qui s’engouffrait dans les interstices.

cheveu,

citron,

rocher,

soldat,

muguet,

bouton,

verrier,

fourreau,

bassin.

La voix grave égrenait les mots qui s’assourdissaient progressivement pour se perdre dans la brume. Il fallait leur courir après en esprit, entre chien et loup, et lutter contre les paysages qui se dessinaient ; un refuge contre les trous d’obus du langage. J’avais l’habitude de divaguer dans les silences et les mots perdus, me faire aspirer par la puissance imaginaire, mais cette fois, le réel était tellement ébréché par les sons amenuisés que les images s’incarnaient en moi avec une force nouvelle. Ici, c’était un univers suranné d’après-guerre, une histoire de mari revenu dans sa campagne, d’entre les morts, qui redécouvre un monde oublié. Je voyais son visage découpé par la lumière, il était là à nommer les choses d’une voix atone pour se réapproprier l’existence qui était la sienne. Il a dit « cheveu » et son regard s’est perdu dans les boucles de sa femme qui sanglotait en silence, puis ses yeux ont basculé sur la corbeille de fruits, il a dit « citron » et a levé ensuite le visage vers la fenêtre, depuis laquelle on observe la côte escarpée de Bretagne qu’il a désignée avec sa bouche : « rocher ». Et il s’est souvenu d’où il venait : « soldat », et toutes les saisons traversées à être un soldat. Il a dit « muguet » en regardant ce morceau de printemps qui se balançait entre elle et lui, et qui a achevé de déchirer sa poitrine. Il a baissé le regard pour cacher ses yeux embués et il a prononcé « bouton », son uniforme l’a alors renvoyé à tous ces autres soldats. Ses lèvres ont remué « verrier », sous ses yeux, il était mort, mais ses lèvres ont continué de murmurer, ce que sa femme n’a pas entendu, « fourreau » – le verrier conservait toujours sur lui un bout de la robe d’une femme qu’il aimait. Le soldat n’a pas pu retenir le sourire qui le traversait, jusqu’à ce qu’il ait prononcé « bassin », suffisamment fort pour que sa femme sursaute et le regarde apeurée se remémorer le bassin de l’autre soldat explosé par un tir d’artillerie.

« Maintenant, on passe à gauche », m’a dit l’audiomètre en désignant mon autre oreille. L’histoire du soldat résonnait dans mon oreille sourde. Les sons qui cognaient dans le tympan mort constituaient la bande-son de ses souvenirs. La trace mémorielle des mots s’était muée en une présence.

Je me suis installée de nouveau sur les sièges en face du cabinet pour constater les dégâts sur l’audiogramme. J’ai observé attentivement la courbe en creux sur le petit papier à carreaux avec les abscisses et les ordonnées pour quantifier le son. On aurait dit une vue aérienne de la plage du Débarquement : la marée de silence avait recouvert plus de la moitié de la page.