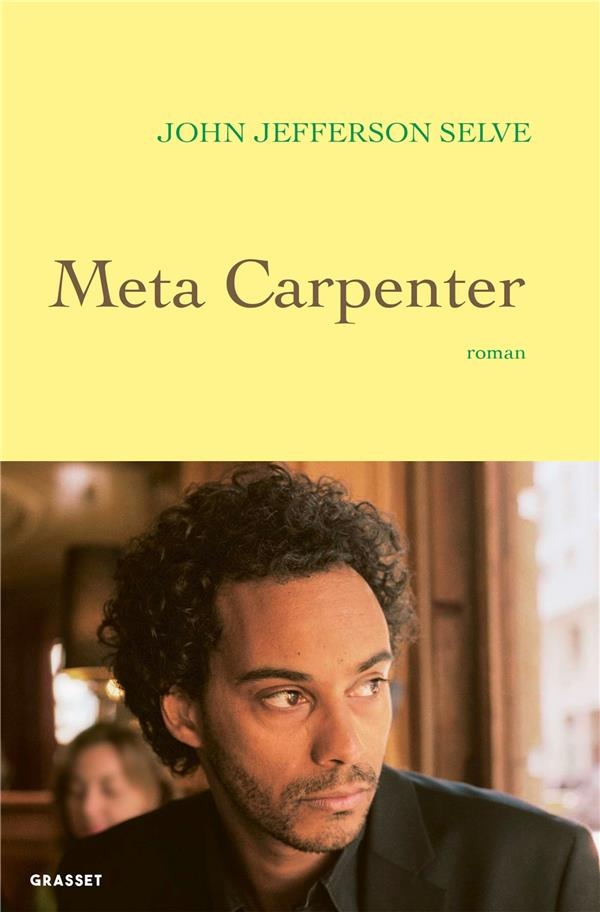

Meta Carpenter

Meta Carpenter est camgirl. Assouvir les fantasmes d'hommes cachés derrière leurs écrans, c'est sa façon d'exister. Et si le plus souvent ses clients la dégoutent, c'est autant par la médiocrité de leurs requêtes sexuelles que pour leur misogynie idiote. Heureusement, les mercredis, elle officie avec Hafsia Dinur. Les deux jeunes femmes filment leurs ébats amoureux avec l'aide d'un drone domestique. A l'heure de la pornographie planétaire, leurs vidéos deviennent culte jusqu'au cauchemar.

Un seul homme trouve grâce aux yeux de Meta. Sous le pseudonyme de Corsaire-Satan, il observe la jeune fille et échange avec elle images et récits enragés sur la violence faite aux femmes. Une étrange relation amoureuse se noue, à laquelle se joint bientôt Hafsia. Tous trois ont en commun de savoir que le monde n'a jamais voulu d'eux, comme il n'a jamais voulu des femmes libres. Leurs conversations engagent Corsaire-Satan à dépeindre son enfance : il évoque ses deux mères, la biologique, fantôme obsédant, et l'adoptive, femme-bouclier avec laquelle il a partagé joies et complicité. Mais il se souvient aussi de son père d'accueil, haineux envers l'enfant parce qu'il n'avait pas la bonne couleur de peau, et d'un voisinage empreint de violence sociale et de racisme ordinaire...

A travers le portrait de ses mères, Corsaire-Satan se fait porteur d'un chant sacré d'amour aux femmes. Sa confession d'un lyrisme à l'os ravive le feu d'une lutte intérieure qu'il partage avec Meta et Hafsia, et tous trois vont alors prendre la route à la recherche d'une possible délivrance. Et avant que n'éclose un nouveau monde, c'est une enfant qui va naître. L'hommage aux mortes va se faire hymne à la vie.

Dans une langue ciselée, nerveuse et foisonnante, John Jefferson Selve explore avec ce trio magnifique une utopie amoureuse parfaite, il sonde aussi notre époque, et l'urgence à ne plus vivre sous le regard technique de l'autre. Seule solution pour s'extraire de l'aveuglement et voir à nouveau.

Extrait

Algorithmique de la chair

Elle réalisa que le Pantone rouge utilisé pour colorer les gerbes de sang était le même que celui de sa coque de portable. La chaîne Internet TomoNews disponible sur YouTube utilisait le 19-1763. Les reconstitutions en images de synthèse des nombreux et quotidiens mass murders qu’elle regardait sans passion à longueur de temps étaient illustrées de nombreuses et peu crédibles éclaboussures de sang supportées par cette couleur appelée aussi racing red. Elle savait la grossièreté du rendu. L’absence de goût. En même temps, ce choix était outrageusement raccord avec les protagonistes de synthèse. L’idée n’était pas de reconstituer les chairs ou les visages, seule comptait l’exactitude des données. TomoNews proposait des rapports animés des différents massacres ou faits divers de la planète. Le site avait un succès fou. Elle aimait mettre les versions françaises pour se laisser bercer par l’arythmie ou, bien plus, le contre-rythme de la diction de la voix synthétique. Le logiciel à l’œuvre n’arrivait pas encore à traduire les intonations propres à chaque langue. L’effet était étrange. Il lui plaisait jusqu’à la nausée.

À distance cette voix la berçait d’un monde qui lui était étrangement bien plus proche que le sien. Elle absorbait ces intonations ondulantes. Elle se reconnaissait dans ces couleurs au bord du réel. Ces carnages de synthèse devenaient sa famille. Elle pouvait s’appuyer sur eux dans les moments de fatigue. Chaque scène gore, chaque meurtre, chaque balle dans la tête avait la texture d’un soutien. Chaque image était un appui, une parole au loin enfin rassurante.

En même temps, cette voix dénuée de toute émotion anesthésiait son esprit. Cette voix ouatée, doucement chloroformée, se déposait comme une plume pleine de goudron sur sa maigre volonté à ne pas vouloir confondre l’air du temps avec ce qu’elle avait dans la tête.

Ainsi, elle savait n’avoir jamais pensé. Aucune idée n’émergeait de son cerveau. Elle n’était que prémisses et pensées avortées. À peine s’était-elle dit (mais quand ?) qu’elle regarderait à nouveau les vidéos de TomoNews sur son téléphone portable. Les petites explosions de sang numériques sonneraient de similitudes avec le cadre rouge de la coque en silicone de son téléphone. Au fond elle voyait ça comme un tableau. Une miniature. C’était son monde. Nous étions en 2021.

Dehors, elle ne levait jamais les yeux. L’extérieur n’existait pas. Sa connaissance des éléments se traduisait par le souffle du vent qui venait perturber ses communications téléphoniques. Sans savoir pourquoi, elle aimait ça. Elle aimait l’entendre, et qu’à l’autre bout de la ligne on lui rende compte en complainte de ce vent-là, qu’on le valide. Elle aimait aussi entendre le vent chez l’autre. Synthétique, reconstitué à travers des micros bien trop faibles techniquement pour en saisir la puissante mélopée. Ce grondement venteux entrecoupé d’interjections la soulageait. Parce qu’elle n’y pouvait rien. C’était accepter son sort. La communication ne savait être qu’un signe béant de perturbation. Elle s’y livrait, passive. Elle ne savait pas qu’inconsciemment son corps – dans une imperceptible rotation du cou – ajustait tout de suite son téléphone au plus de vent possible. Elle qui savait les postures, elle, cette presque danseuse, n’imaginait pas qu’elle se positionnait de trois quarts arrière par rapport au souffle. Seule sa peau en rendait compte. Un léger frisson entourait la zone autour de sa jugulaire, refroidissant le sang avant qu’il n’atteigne sa tête.