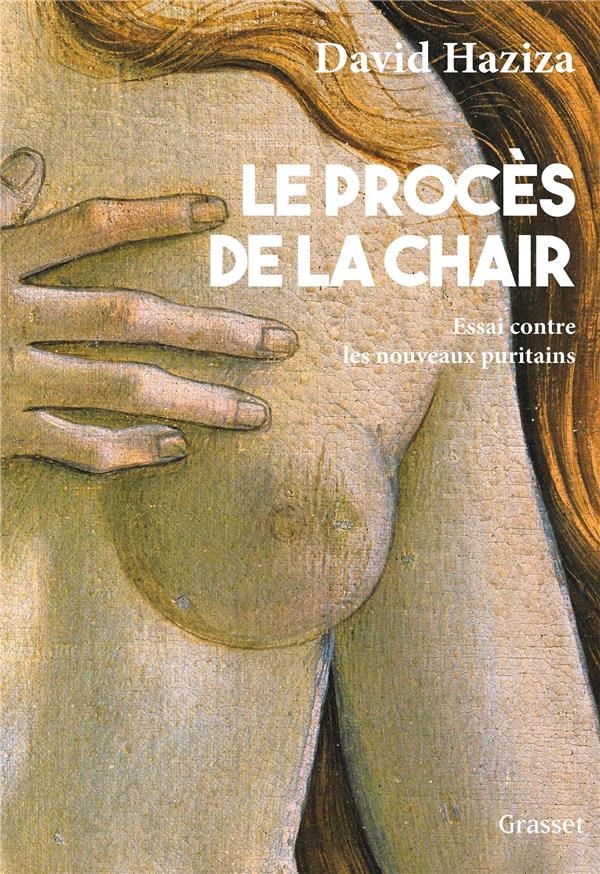

Le procès de la chair

Cinquante ans après la Révolution sexuelle, voici venu le temps de la « cancel culture », du « politiquement correct » et du nouveau puritanisme. Où en est la liberté ? Et le sexe, chaque jour condamné ? David Haziza dénonce ce véritable procès fait à la chair, un mouvement qui transcende les idéologies et privilégie le neutre sous toutes ses formes.

La neutralité, c’est l’indifférenciation sexuelle que l’on veut substituer à l’érotisme. C’est aussi la place grandissante des machines et des écrans. Et l’élevage industriel, aussi sordide que l’utopie du véganisme, qui prétend sauver la planète en coupant l’homme de ses racines animales. Ou encore la conception notariale que nous prétendons désormais avoir du consentement amoureux.

Et si ce qui manquait à notre époque était l’acceptation de la violence ? Sans la confondre avec la brutalité ou la cruauté, une erreur trop fréquente qui ne laisse d’autre choix que l’asepsie ou la sauvagerie.

Le procès de la chair renvoie dos à dos les bonnes âmes de droite et de gauche. Au féminisme normatif et notarial, il oppose les sorcières et les déesses. A la transsexualité, il préfère la subversion androgyne, qui travaille la culture de siècle en siècle. Il incite à renouer avec le mythique et le sacré, pour embrasser à nouveau l’humanité comme vie animale et animée – et non comme machine.

Dans cet essai brillant, à rebours sans être antimoderne, David Haziza nous fait voyager en compagnie de quelques héros artistiques et littéraires, de Botticelli à Romain Gary, en passant par Rabelais, René Char et Camille Paglia. Ou comment réconcilier la modernité avec le désir, le corps, la vie. Galvanisant et totalement original.

Extrait

Peinte en 1495 et exposée aux Offices de Florence, la Calomnie de Botticelli figure un homme jeté à terre, presque nu, au milieu d’une galerie peuplée d’énigmatiques sculptures d’or et de marbre. Malgré les ouvertures dessinées dans le fond, une indescriptible impression d’enfermement m’étreint à chaque fois que je contemple ce tableau : peut-être s’accroît-elle du fait que l’une des trois matrones traînant l’homme par les cheveux tient, quoiqu’il fasse jour, une torche allumée. Ces femmes sont les images de la Fraude, de la Ruse et du Ragot. Elles sont guidées par le Ressentiment, sorte de moine errant en tenue de bure dépenaillée, les ongles des pieds longs comme des griffes. Le regard flamboyant, il lève le bras en direction du roi et juge, assis à droite, devant lequel le calomnié est conduit si brutalement. Nue elle aussi, en larmes, la Vérité – Vénus décharnée – proteste et implore à l’autre bout du tableau, tout à gauche. À côté d’elle, une vieille se dissimule à moitié sous un voile de deuil, la scrutant avec hargne. Les oreilles du roi, qu’obsèdent les caresses de deux intrigantes, l’Ignorance et le Soupçon, sont celles d’un âne. Elles manifestent cette chienne sensualité qui, paradoxalement, le fera mettre son semblable et frère au bûcher, préférant, aux appels de la déesse malade, les murmures de ses conseillères et les imprécations des autres, du fanatique, de ses trois compagnes et de la vieille.

Cinq siècles ont passé, et chacun croit plus que jamais, procureur et juré, échapper à sa propre chair par son zèle à la condamner. La chair dont on jouit et celle que l’on mange, celle qu’on tient de ses aïeux et que l’on transmet à ses enfants, est en effet à nouveau au banc des accusés.

Nos sens sont bridés, et l’animal que nous sommes, soumis à un dressage dont la fin n’est plus de dompter le désir mais de l’annuler. Le monde confiné dans lequel nous vivons désormais n’est pas seulement triste ou claustrophobique : il est surtout insipide. Pourtant, notre nature sauvage se rebiffe et le sang jaillit parfois à nouveau dans la cité pour transformer les pavés en îlots. Le présent livre, en explorant la fadeur contemporaine, raconte donc la guerre du sang et du plastique, de la cruauté et de la mièvrerie.

Il nous faudra commencer par y envisager la violence et la mort, sans lesquelles la vie n’est pas. Nous verrons ensuite que le procès de la chair, s’il a commencé il y a des siècles, s’est récemment intensifié en Amérique. Ce phénomène est incompréhensible pour qui ne prend pas d’abord en compte le technicisme et la manie sécuritaire qui ont gagné la société tout entière – y compris les contempteurs de la répression puritaine. Nous examinerons l’utopie de la neutralité. Nous évoquerons la procréation et les liens familiaux, menacés par le machinisme. La solitude, autre corollaire de la neutralité, sera abordée avant que nous n’analysions l’épisode de MeToo. Nous parlerons des sorcières et des déesses : leur belle vigueur mérite mieux que les revendications politiques qui se les associent de nos jours. C’est l’art, comme magie et comme attention au mal, comme soin porté à la chair, qui nous occupera alors, puis les bêtes, leur vie, leurs souffrances, et la manière dont nous nous lions à elles par la viande que nous nous incorporons. L’espace et la nature, qui enchâssent nos chairs, nous occuperont un instant, et peut-être trouverons-nous contre l’asepsie, pour finir, un espoir de salut dans la sensualité.

Le savoir sur lequel je me fonde est intuitif et esthétique, mythique et religieux. Sur ce dernier mot, entendons-nous : il ne s’agit pas de la soumission au dogme mais d’une vision religieuse du monde – où la violence est apprivoisée par le sacrifice, où l’amour est extase, transe et métamorphose. La naïveté contemporaine se ramène à une conception étroitement politique du pouvoir, donc au déni de l’Éros, au déguisement de ce qui nous est donné en venant au monde – notre corps et sa violence – sous les hardes de la « construction sociale ». Je veux revenir aux vérités simples : se nourrir ou faire l’amour, déféquer, accoucher ou naître, avoir mal et mourir, ce ne sont pas là des constructions mais des expériences universelles et primordiales. Parce qu’il doit peu à l’intelligence – ou, du moins, à ce qui lui ressemble par le déni, habile ou demi-habile, de l’instinct et des sens – mon propos passera fréquemment pour essentialiste. À raison peut-être.

La religion consiste dans le soin porté à la violence ou, si l’on veut, dans sa « gestion » : elle contient – à tous les sens de ce terme – la violence. Elle nous apprend aussi à mieux aimer notre destin, dussions-nous nous battre contre lui comme Jacob contre l’ange. Quant à l’art, il magnifie le donné sans jamais prétendre l’abroger : la nature était artiste avant les hommes.

S’insurger contre le procès fait à la chair, c’est rendre ses droits à ce qui échappe au public. À ce qui, à la pointe de l’immanent et du transcendant, brûle et éclaire. Aux forces obscures et lumineuses de la nature, ainsi qu’aux symboles et aux rites qui transpercent, élèvent et couronnent cette dernière, plutôt qu’au social replié sur lui-même.

Je dis « vision religieuse » comme je pourrais dire « magie », me réclamant à la fois de la tradition romantique, qui fut souffle et sang, et de la Renaissance, cet âge où le Verbe s’est fait chair. J’ai aussi suivi, entre ces deux moments, avant eux ou dans leur continuité, les leçons du surréalisme et celles des années 60, de leur cinéma tout particulièrement, du baroque et de l’Antiquité classique. Derrière elles, le chamanisme des sorcières persécutées, la mystique incarnée des kabbalistes et le paganisme biblique – ce culte du sang – dont elle découle, jusqu’à la sagesse animale de l’ancienne Égypte, m’inspirent et m’accompagnent.

Je sais ce que ma sensibilité religieuse doit à la modernité : la conscience de l’infini spatial et temporel qui l’a fondée en mettant à bas le monde clos du Moyen Âge, loin de nous éloigner de Dieu comme on l’avait craint, nous a immergés dans un divin chaos ; la philologie puis l’archéologie ont jeté sur les Écritures des lumières inespérées qui me lient davantage au lieu et au temps de leur révélation en mesurant leur imperfection à l’aune de l’absolu qu’elles traduisent dans le langage des hommes ; la suspension du pouvoir de police des Églises nous a rendus à notre libre arbitre. Pour la bonne raison qu’elle n’est pas politique, ma vision ne saurait non plus être théocratique.

Il m’arrivera toutefois de parler de politique, du politique, mon but étant toujours alors de sauver ce qui échappe à la politique – le frivole et l’éternel. Je peux bien être tantôt « de droite », tantôt « de gauche » : j’effleurerai ces catégories mais ne m’y cantonnerai pas. Par mon attachement au beau et ma fidélité au passé, je suis conservateur – ce qui n’est pas être réactionnaire, ni même être « de droite » : je le suis au sens où, selon René Char, le poète est le « conservateur des infinis visages du vivant ». Mais la poussée de l’instinct, l’exultation du corps, cette même fidélité au passé qui est aussi foi dans sa promesse et loyauté aux pauvres morts, à leurs espoirs enfouis, font de moi un libéral et un révolutionnaire.

Enfin, je n’écris pas avec les mots de la science mais avec ceux de la littérature. Voici donc un essai, au sens le plus pur et le moins compris de ce terme : en l’écrivant je m’y suis essayé, de sorte qu’aux idées exposées s’entremêlent les élans balbutiants de mon corps. Que n’entrent donc ici doctrinaires, bigots athées ou pies, trafiquants d’impeccabilité. Et que ces pages soient lues comme on regarderait, sans dédain, telle peinture naïve ou étrange : la vitalité du monde s’exposerait là avant sa géométrie, la liberté y ferait pièce à la décence.