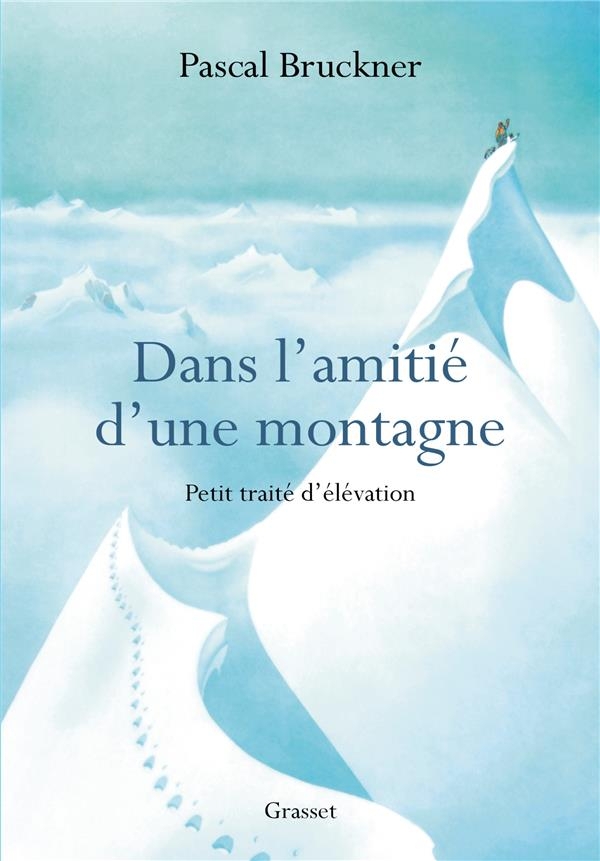

Dans l'amitié d'une montagne: Petit traité d'élévation

Pourquoi la montagne exerce-t-elle une telle fascination ?

Redoutées jadis, vues comme de hideuses verrues de pierre, les montagnes sont considérées depuis Rousseau comme le lieu de l'allègement et de la sérénité, par opposition aux villes dévoyées. L'attraction qu'elles suscitent ne faiblit pas depuis.

Enfant de la neige et des sapins, élevé en Autriche et en Suisse, l'auteur a une relation très particulière avec son sujet : plus il monte en altitude, plus il renoue avec sa jeunesse. En sorte que cet essai sur la montagne s'inaugure comme une forme d'autobiographie sensible, où tous les sens concourent à la remémoration du passé : grimper, c'est pour lui rajeunir en esprit, renouer en une seule boucle les deux parties de sa vie.

Au-delà des souvenirs personnels, la randonnée est un exercice de l'amitié, qui lie ensemble les membres d'une même cordée ou d'une même course.

Mais pourquoi grimper au sommet si c'est pour en redescendre, pourquoi la souffrance de l'escalade se convertit-elle en jouissance, pourquoi l'absurdité de cette pratique rend-elle anodine l'absurdité de l'existence, quelle métaphysique de l'absolu se joue-t-elle là, quel défi au temps, au vieillissement, à la peur panique, au danger frôlé pour être mieux conjuré?

Y a-t-il encore place pour une ontologie de l'héroïsme dans nos temps post-héroïques ? Au-delà de 2000 mètres, le surhomme nietzschéen est un aimable farceur...

Dans un style chatoyant et sensuel, cet essai-récit fond dans une même neige choses vues et lues, littérature et philosophie, rituels d'une pratique passionnée et questionnements sur le sens de la vie, la destruction de notre écosystème, le crépuscule d'une forme d'aventure menacée comme un chef d'oeuvre en péril.

La ruée vers les sommets dit-elle à sa manière la fin d'un monde ?

Extrait

Je suis né à la vie dans le rideau continu des flocons qui appellent l’oubli et le sommeil bienheureux. Mis très tôt, dès l’âge de 2 ans, en maison de santé, un Kinderheim en Autriche dans le Vorarlberg en raison d’un début de tuberculose, j’ai d’abord connu le monde par les Alpes du Kleinwalsertal, une vallée d’altitude autrichienne enclavée dans la Bavière. Les sommets n’y dépassent guère 2 500 mètres. Il faut aller au Tyrol pour flirter avec les 4 000. Cependant le froid intense faisait tomber le thermomètre des hivers de mon enfance à moins 20, moins 25 pendant des semaines. Au plus fort de janvier, des animaux, cerfs, chevreuils, chamois descendaient près des habitations où l’on disposait du foin pour eux. La neige me remet en culottes courtes ou plutôt en lederhose (pantalons de cuir) et bretelles, accent bavarois et petit bob à l’étrange apparence de kippa. Aujourd’hui qu’elle se raréfie, je demeure ému chaque fois que cette poudre bénie nous honore de sa présence. Je vais chercher en elle le visage de mon passé. Cette enfance au centre de l’Europe est due aux plus mauvaises raisons. Mon père, antisémite passionné et adulateur du IIIe Reich jusqu’à son dernier jour en août 2012, voulait faire de moi un Aryen. Ingénieur volontaire chez Siemens de 1941 à 1945, d’abord à Berlin puis à Vienne, il avait fui l’arrivée de l’armée Rouge aux portes de la ville en avril de cette même année et s’était réfugié avec sa maîtresse dans le Voralrberg, sous administration française. Il m’y enverra sept ans plus tard. Ayant échappé, grâce à une défaillance bureaucratique, aux poursuites de la justice lors de son retour à Paris en novembre 1945, il entreprit de venger la défaite de l’Allemagne à travers son rejeton. Malade providentiel, j’ai été le fils de la revanche. Hélas pour lui, je n’ai pas exaucé ses vœux. Avec mon patronyme teuton, j’ai été immédiatement judaïsé en France, à son grand désespoir, et classé parmi les intellectuels juifs. Héritier réfractaire, goy de comédie, je suis rentré malgré moi, malgré lui, dans cette grande famille mosaïque qu’il aurait voulu balayer. J’ai beau protester que je suis de culture catholique, on me renvoie à cette identité d’emprunt. « Si vous ne voulez pas le dire, ça n’est pas grave ! » Je me demande si mon père, depuis l’au-delà, ne rit pas, lui aussi, de ce retournement de situation.

La neige est inséparable du sapin, ce serviteur zélé qui se tient rigide et ose à peine bouger sauf quand il allège ses branches en se délestant de son surplus de blanc. C’est un conifère discret : une colonne verte chargée d’épines pour nous dissuader de l’approcher. Il se serre contre ses semblables et quand il ploie sous les assauts du vent ou de la tempête, il garde ses branches collées au corps, centrées sur le tronc tel l’avare sur son trésor. Parcimonieux et rustique, il gémit, on le dirait habité par une foule de spectres que l’on redoute de voir surgir des sous-bois. Ce conifère est vraiment l’arbre du service : il porte ses paquets de neige comme autant de colis, pareil à un laquais des hauteurs. C’est un crayon tapissé de plumes prêt à se laisser chaque année martyriser pour devenir arbre de Noël. On lui colle des bougies sur les rameaux, on lui plante des boules, des guirlandes, des noix dorées, des lampions qui clignotent. Et on jette à ses pieds des monticules de cadeaux multicolores et inutiles. Il est voué au sacrifice : on le coupe par centaines de milliers pour quelques jours de figuration dans les appartements et maisons. Il embaume d’abord puis termine, affaissé, sur les trottoirs avant d’être tronçonné dans des déchetteries. Un massacre pour la joie des enfants, jeunes ou vieux. L’allégorie, en accéléré, de l’existence humaine. On l’a assez vu, allez ouste, dehors. Ce résineux économe, austère gardien des monts, prend toujours un air navré et semble se demander ce qu’il fait là. Et comme s’il n’était pas déjà surexploité par les humains, voilà que certains le jugent trop phallique et suggèrent de le remplacer par la Sapine, sorte d’accessoire de la Mère Noël, couchée au lieu d’être érigée. Mais le mot en français prête à des blagues déplacées et souligne ce que l’on voulait gommer.

Dès que j’arrive au-dessus de 1 000 mètres, je respire mieux, je ressens une euphorie particulière, l’éther m’enivre, aère mon cerveau, libère les endorphines. Quelque chose me soulève au-dessus de moi-même. Les torrents qui mugissent et débordent de leur lit m’exaltent. Je me sens chez moi. Je divise spontanément le monde entre les vallées basses et les hauteurs étincelantes où je connais un processus de purification. La neige est d’abord une gomme à effacer la laideur du monde même si la laideur triomphe de la gomme. Il y a un état miraculeux de la neige quand elle vient de tomber ; elle ensevelit le paysage, émousse clôtures et poteaux, obscurcit les contours, surélève les toits et les corniches. Elle a une façon très indiscrète de s’infiltrer partout où elle n’est pas invitée et d’y stagner. La structure du flocon, rond, fin ou à facettes, incarne la richesse de l’infiniment petit. Si le soleil se lève après une nuit de chute, c’est alors la merveille d’un premier matin qui scintille en mille éclats comme si on avait laqué le paysage. Des tourbillons de poussière blanche, des fantasmagories lumineuses brûlent les yeux, se dissolvent en halos. C’est un univers pelliculé et qui crisse sous les semelles, figé dans la main de fer du froid. Les arbres saupoudrés, revêtus de leur fourrure épaisse, les forêts immenses et agitées de sombres chuchotements paraissent neutralisés. Les monts sont caparaçonnés comme pour un défilé de splendeurs. Le gel est un peintre et un tisserand : il poudre les arbres à frimas, dessine tout un lacis de givre sur les pierres et la végétation. Les champs ondulent et se transforment en étendues de meringue. La nappe de soie appelle les skis pour être profanée de belles traces en boucle. On glisse, on se croit capable de danser à la surface des choses, de transformer la pente en un long ruban lisse. Les chutes sont sans gravité et amorties par l’épaisseur de la couche. On croise les hiéroglyphes d’un chamois ou d’un renard. On se prend pour un farfadet, un passe-muraille, les lois de la gravité n’existent plus. Ne pas peser, fluidifier la matière avec, pour seule bande-son, le froissement des spatules dans la poudreuse.