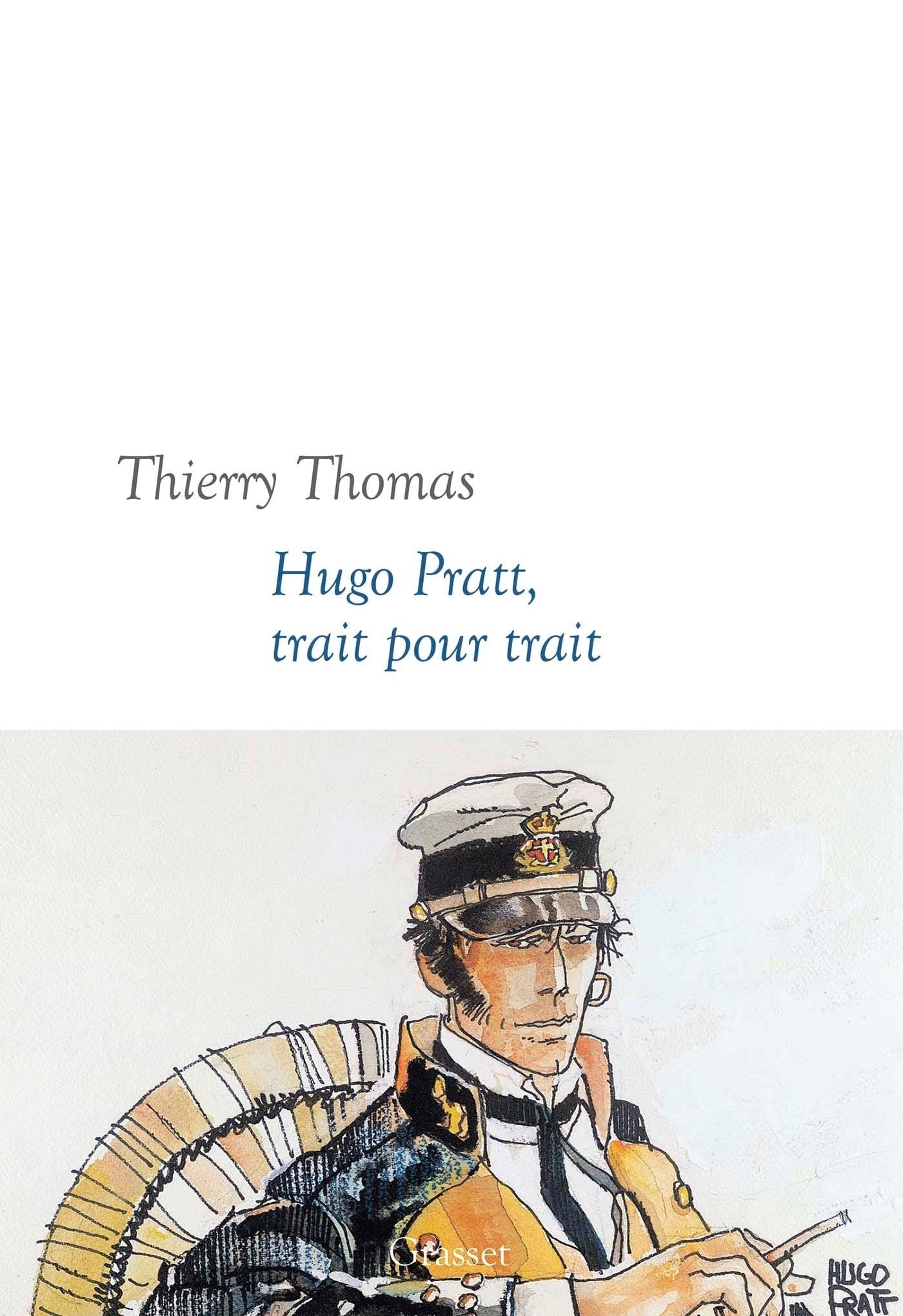

Hugo Pratt, trait pour trait

Pour celles et ceux qui ressentent vivement l’arrogance de la culture officielle, la lecture de Corto Maltese est jubilatoire. Car découvrir cette bande dessinée, c’est pénétrer dans un monde où rien ne s’exclut, où tout coexiste : l’enfance et la vieillesse, l’action et le détachement, l’amour et l’envie de s’y dérober, l’utopie et le pragmatisme, les comportements chevaleresques et l’avidité (Corto et Raspoutine…), la bouffonnerie et la mélancolie, les militaires et les magiciennes, les civilisations du passé et celles du présent, les voyages dans l’espace et les voyages dans le temps. L’art d’Hugo Pratt se moque de la distinction entre réflexion et divertissement, entre culture noble et populaire, ces distinctions qui fondent notre éducation. À chacune de ses planches, ces catégories, sinistres cloisonnements, volent en éclats.

Cet essai romanesque est la célébration de cet univers sans frontières. Il évoque Hugo Pratt, que l’auteur a connu, à travers l’exploration de son art : il cherche à retrouver un disparu à travers la beauté de son trait.

Enfin, il est une interrogation sur l’amour de la bande dessinée, sur ce qui le fonde.

Extrait

Je voulais devenir dessinateur de bandes dessinées, et c’est pour cette raison que j’allai vers lui, en ce mois de mars 1972. Hugo jouissait d’une renommée déjà importante dans le milieu des dessinateurs et des amateurs « avertis » de bandes dessinées, du reste si peu nombreux que ce milieu s’apparentait à une sorte de secte avec ses querelles de chapelles, mais il restait ignoré du grand public. Corto, publié dans l’hebdomadaire Pif Gadget, ne rencontrait pas le succès escompté. À chaque nouvel épisode, le journal recevait des lettres de lecteurs qui n’y comprenaient rien et réclamaient du Rahan, rien que du Rahan. Fort heureusement, le rédacteur en chef tenait bon. Ces premières aventures de Corto venaient d’être réunies en album par Joël Laroche, l’éditeur de la revue photographique Zoom. Cet album de bande dessinée ressemblait à un livre d’art, si beau qu’il me signifiait que ce moyen d’expression et la peinture pouvaient n’être pas si éloignés l’un de l’autre. Ses images me captivaient. J’analysais le découpage de chaque planche, le cadrage de chaque vignette, je m’évertuais à les recopier. J’avais appris qu’Hugo habitait en face de Venise, à l’extrême pointe de l’île du Lido, un village nommé Malamocco. Ma sœur, qui soutenait mes projets malgré son peu d’intérêt pour la bande dessinée (tout de même, elle aimait beaucoup les mouettes qui volaient autour de Corto), m’accompagnait. Nous n’avions pas l’adresse exacte, mais tout le monde connaissait Hugo : « C’est par là, tout au bout… » Nous avions sonné au bas d’un immeuble massif, sans charme, comme on en voit dans les quartiers ni pauvres ni riches de la plupart des villes d’Italie. À ceci près que cet immeuble se situait à la lisière entre deux mondes : après lui, par-delà une digue et des roseaux, s’étendait l’Adriatique. Hugo était apparu à une fenêtre du dernier étage ; je l’entends encore qui demande : « Chi è ? », et nous invite à monter.

Son appartement-studio n’était pas grand. Nous arrivions à l’improviste au milieu d’une séance de travail avec un collaborateur. Hugo portait une veste en grosse laine, d’un bleu sombre. Des feuilles de papier couvertes de cases, de dessins, jonchaient une table à tréteaux. La taille de ces feuilles me semblait gigantesque ; elle ne l’était pas, mais c’était la première fois que je voyais des planches, non leur reproduction – des planches de Wheeling, si ma mémoire ne me trompe pas. Peut-être ne m’étais-je jamais dit qu’une bande dessinée pouvait exister dans un état antérieur à celui de sa publication ? Ce que je découvrais, avec une émotion aussi vive qu’un spéléologue éclairant de sa torche l’empreinte d’une main sur les parois d’une grotte, c’était quelque chose comme une preuve. La preuve d’une existence, de l’être-là d’un homme qui a tracé des figures. Sur ces originaux, les nuances de l’encrage m’intriguaient. C’est pour ces images que j’étais là, bien plus que pour Hugo ; j’ignorais tout, alors, de sa personnalité. Voir, pour moi, était une brûlure. Les images sous l’emprise desquelles je vivais, qu’elles soient dessinées ou filmées, qu’elles soient signées Hugo Pratt ou Federico Fellini, me paraissaient uniques et d’un prix immense. Comme si chacune d’elles, ayant séjourné dans quelque recoin de mon cerveau, me connaissait mieux que je ne me connaissais et pouvait lire mon avenir, ou le fabriquer.

J’ouvrais mon carton à dessins ; les battants tenaient fermés par des rubans qu’il fallait dénouer comme des lacets. Hugo regardait mes essais avec cette concentration que je ne lui ai jamais vue que lorsqu’il était question de son métier. Je remarquai l’intensité de ce regard, et ce blanc sous la pupille. Des dessins eux-mêmes, il n’a rien dit, sinon que je saurais corriger mes défauts à la condition que je travaille chaque jour, mais il m’a recommandé d’apprendre à raconter. À raconter simplement. « Ce n’est pas que les lecteurs soient des imbéciles, mais les éditeurs le sont. D’ailleurs monsieur est éditeur – il désignait la personne à ses côtés –, et monsieur est un imbécile. N’est-ce pas ? » Son hôte avait acquiescé d’un sourire très fin, pas du tout d’imbécile. Pour Hugo, la domination, la rivalité avec l’autre, était un enjeu permanent, ludique et vital.

La veille au soir, il avait épuisé ses amis, des rencontres de passage, des filles qui lui plaisaient, un journaliste fanatisé, un bègue avec un sac en plastique contenant la collection complète d’une année, 1938, du journal L’Avventuroso (année précieuse entre toutes : les bandes américaines n’ont pas encore été bannies par les autorités fascistes, Flash Gordon se trouve nez à nez avec l’empereur Ming, leur duel à l’épée se grave, en coups de pinceau déliés, dans la mémoire des adolescents), la veille au soir, donc, il avait crevé de fatigue tous ceux, toutes celles, qu’il avait enrôlés pour un dîner dont ils allaient se souvenir leur vie durant, mais qui, pour lui, ressemblait à des centaines d’autres. Le dernier acte de ces dîners était invariablement le plus long : Hugo à la guitare, jouant des personnages inventés sur-le-champ ou peaufinés depuis des semaines, un geôlier rendu fou par un Mexicain pétomane qui vocifère La Cucaracha en tapant sur des cailloux, un gorille que les subtilités de la grammaire interpellent, le soldat Poule et son usage du talc… À cette parade de burlesques succédait une ballade de l’Irlande, des lointaines îles du vent. Dans le chant, la voix d’Hugo atteignait un degré de tristesse, de solitude, qui surprenait. Elle descendait on ne savait où, cette voix. Du côté de l’Afrique et de son père ? De l’Argentine et de Gisela Dester ? De son enfance dorée lorsqu’il visitait le ghetto de Venise ? Il aimait cet adjectif : « doré », il l’appliquait à des mondes, des origines, des royaumes. Sa voix grave se tempérait d’une nasalité aux inflexions presque féminines ; cette douceur démentait le tranchant de ses phrases, ses manières directes, parfois brutales. Lorsqu’il chantait, Hugo s’absentait, rentrait en lui-même. La ballade répandait son spleen, laissait planer la nostalgie au-dessus des convives harassés et ravis. Elle se déployait semblable à ces traînes de vapeurs ou de fumées, qui occupent l’espace dans ses images. Aucune difficulté, chez lui, pour mettre en pratique cette injonction des professeurs de dessin aux débutants qui, incapables de maîtriser leur composition, s’évertuent à peaufiner des détails dans un coin d’une feuille trop grande : « Occupez tout l’espace ! L’oreille de votre modèle est ourlée à la perfection, mais le corps ne tient pas ! La figure ne doit pas flotter. » Hugo occupait tout l’espace. Dans ses dessins, par du vide : ces fumées, ces ciels, ces déserts ; dans la vie, il lui suffisait d’être là. En sa présence, aucune conversation, si ce n’est avec lui, n’avait la moindre chance de durer, de se développer : Hugo devait rester au centre de l’attention ; sinon, il s’ennuyait, il s’en allait. Cela se devine sur tant de photographies de groupe, à la terrasse d’un café du Cannaregio (ses camarades portent des manteaux, il est en chemise sous le soleil d’hiver ; on dirait l’affiche des Vitelloni), dans les allées d’un salon du livre (l’attachée de presse, les bras nus, se presse contre son épaule) : tous les regards se tournent vers lui qui fixe l’objectif. Sympathique, souriant, il lance ce défi : « Vous me regardez ; vous me regarderez, encore et encore, quand je ne serai plus là. »

Il se couchait tard et se réveillait tôt. C’est souvent à l’heure du café d’avant l’aube que je me souviens de lui. À quoi pensait-il, quand la ville dort, dans une chambre d’hôtel, face à l’écran muet d’un téléviseur saturé de couleurs ; attendant les premiers rayons du soleil sur sa terrasse de Malamocco ; à Grandvaux, lorsqu’il fouillait de ses yeux clairs la pénombre dense des montagnes ? À ce qu’il avait manqué ? – réussi ? L’échec de son œuvre en Amérique l’a tourmenté jusqu’à ses derniers jours. Pour lui, la bande dessinée, de par ses origines au tournant du siècle dans la grande presse de ce pays, celle du « citizen » William Randolph Hearst, était américaine ; or le public américain restait insensible à Corto. Il avait d’autres regrets, bien sûr, et plus graves, dont personne ne savait rien. On pense toujours à ça, si tôt le matin, au bonheur d’être là et à ce que l’on ne réussit pas à atteindre. On y pense en contemplant sa cafetière comme si elle allait se mettre à parler. Lui c’était une Zanzibar en métal, cintrée à la taille, moi une Bodum, cylindre de verre transparent qui oblige à une épreuve de vérité, un face-à-face sans pitié avec la noirceur du breuvage. La réponse, à peine audible, sous forme de borborygme (« Café bouillu-café foutu ! Tu as gâché tes plus belles années à te gaver de films sans queue ni tête… » me lance ainsi ma Bodum qui ne s’embarrasse guère de nuances), la réponse est aussitôt balayée par l’idée suivante, germée d’un bruit en provenance de la rue, d’une miette qui tombe. Dans les bandes d’Hugo, le puits d’un « campiello », une locomotive ou la coupe du Graal dialoguent avec les humains : de quel droit imposerais-je à ma Bodum de se taire ?… Solitaire et homme à femmes, attendant que le jour se lève, il devait aussi se poser la question : « Comment la réveiller ? » Les moyens de soustraire au sommeil sa compagne de la nuit, de la ramener dans ses rêves à lui, ne manquaient pas : un enregistrement de Miles Davis, de Duke Ellington – le jazz était la musique de sa génération. Ou, pour les aubes triomphales, une marche d’un formidable régiment écossais, le Royal Gurkha Rifles : les cornemuses éclatent en une sonorité tellurique qui ébranle les murs et fait se redresser la jeune fille, ahurie, effrayée, puis bien vite émerveillée lorsqu’il revient vers elle. Alors il la prend dans ses bras, l’emporte, il est King Kong au faîte de sa puissance, mais aussi Little Nemo, un enfant qui bande et qui ne sait pas ce qui lui arrive. Les pieds de son lit s’érigent avec un naturel déconcertant, s’allongent démesurément, grimpent le long des façades, enjambent des toits, s’enroulent à la flèche d’un clocher. Émerveillé, c’est lui qui l’avait été lorsqu’il avait découvert cette planche du Little Nemo de Winsor McCay, qui datait de 1908 et allait devenir, en ces années 70, l’une des premières planches à acquérir un statut d’icône de la bande dessinée. Sans quitter leur lit, Nemo et Flip prennent leur envol au-dessus d’une ville américaine, avec ses immeubles hauts et neufs, son clair de lune qui les fait irradier d’un charme provincial. Quelques silhouettes, un mondain qui rentre tard, le conducteur d’un tramway vide, un bobby, s’arrêtent pour suivre des yeux ce lit-tapis volant aux pattes d’éléphant qui ondulent dans le ciel si pur. Qu’est-ce que c’est ? Un oiseau ? Un avion ? Non, c’est la bande dessinée qui vient de naître. En voyant cette planche, Hugo s’était dit, comme bien d’autres de ses collègues, « Et si nos bandes dessinées, ce pouvait être de l’art ? » Little Nemo in Slumberland… « Nemo », c’est-à-dire « Personne », un néant, un vide. Hugo, au contraire du discret McCay, ne s’était probablement jamais senti personne ; il était trop plein de son être, au point que cette surabondance devait l’oppresser parfois, mais qui s’en serait douté ? Regardant les images du chef-d’œuvre oublié puis réédité de McCay, il s’était souvenu que ses tantes, à Venise, qui toutes l’adoraient, ne l’appelaient pas « Hugo » mais « Neno ». « Le petit Neno au pays du sommeil »… Dans Les Helvétiques, il a dessiné trois cases à l’intérieur desquelles ne se voient que des phylactères. Dans la première, la voix de Corto : « Mais c’est une histoire pour les enfants ! », à quoi un autre phylactère répond : « Et quel mal y a-t-il à cela ? Tu n’as jamais été enfant ? » La seconde vignette est un gouffre noir d’où sourd une bouffée d’angoisse, la peur de la nuit sans retour. Enfin, troisième vignette, la réponse de Corto : « Si. Il y a très longtemps. »

L’énergie, la vitalité d’Hugo, avaient quelque chose d’effrayant. Qui m’effrayait. J’étais jeune, pourtant, tellement plus jeune que lui : une quinzaine d’années, et lui une quarantaine. Mais je sentais que jamais je n’aurais une pareille force physique à ma disposition ; il faudrait que je me débrouille autrement, il faudrait que je ruse. Je sentais également une angoisse diffuse, secrète, qui l’habitait. Elle me mettait mal à l’aise ; il détestait qu’on la remarque. C’était une tension, une insatisfaction permanente. Comme si son amour du plaisir, des fêtes, entrait en conflit avec les exigences d’une quête inassouvie. Cette tension se traduisait, notamment durant les années qui précédèrent l’installation en Suisse, par une incapacité à rester, disons plus d’une semaine dans une ville, et à l’intérieur d’une ville dans un même lieu. Une hâte perpétuelle l’entraînait, lui faisant parfois perdre la partie, gâchant des planches qui auraient pu compter parmi ses plus remarquables s’il leur avait consacré ne serait-ce que trente minutes de plus, ou des amitiés anciennes qu’il aurait dû savoir préserver, mais lui faisant aussi atteindre des sommets que la bande dessinée, avant lui, n’avait que rarement approchés. Tout ce qu’il recevait de la vie, ou ce dont il s’emparait, Hugo le devait à son génie de la rapidité. Ce don inné de la repartie, qui laisse l’interlocuteur sans voix, n’avait d’égal que la sûreté de son coup de crayon elliptique, allusif. Corto devait de s’appeler « Maltese » au film de John Huston The Maltese Falcon, et son prénom au fait qu’en espagnol « corto » signifie « court » au sens de « raccourci », de « prendre de court ».