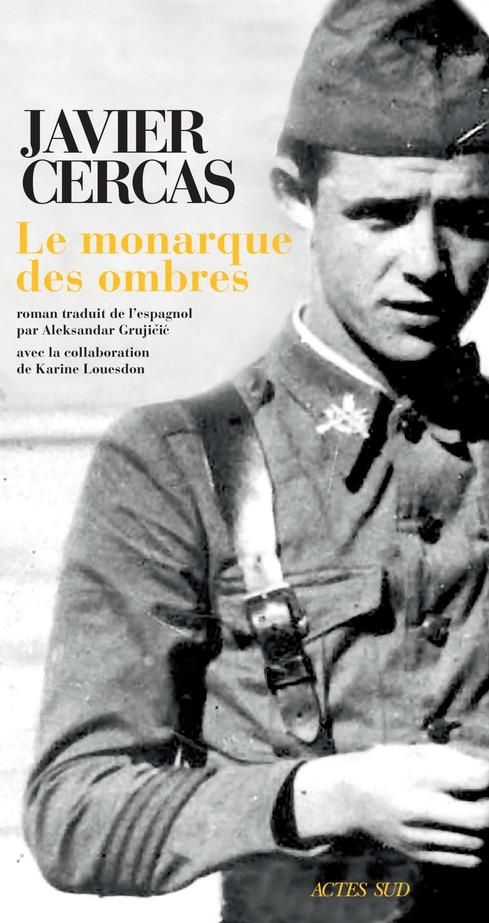

Le monarque des ombres

Entre enquête historique et recherche de la vérité, le dernier roman de Javier Cercas se distingue par son intelligence et sa réflexion sur l’engagement politique.

Présentation de l'éditeur

«Le Monarque des ombres» retrace le parcours d'un jeune homme qui a lutté pour une cause moralement indéfendable et est mort du mauvais côté de l'histoire, victime d'une idéologie toxique. Ce jeune soldat, qui répondait au nom de Manuel Mena, n'est autre que le grand-oncle de Javier Cercas, tombé en 1938 au cours de la bataille de l'Èbre, déterminante pour l'armée franquiste. C'est dire s'il est l'incarnation du tabou familial, celui qui est probablement à l'origine de tous les romans de Cercas ; à commencer par «Les Soldats de Salamine».

La presse en parle

La politique n'affleure pas, ce ne sont pas les convictions de chacun que piste l'écrivain mais les draps blancs sur des salons abandonnés, le vain espoir de retour, les lieux de drames privés de familles poussées à l'exil, de villages dévastés par le ressentiment et la perte. Pour contrebalancer ces silences d'une histoire qui devait être gloire et qui ne fut que détresse, Javier Cercas se fait bavard, détaille, ému, les tâches sur la peau, les âmes, les murs. Honneur de la fiction de mettre en lumière cet angle mort de l'histoire européenne et d'empêcher, peut-être, qu'elle ne se répète.

Sophie Creuz, L’Echo

Cercas retourne sur les bords de l'Ebre, parvient à l'équilibre entre le récit intime, familial et historique, l'un alimentant l'autre en permanence II revient sur les lieux du crime, en Aragon, en Estrémadure et retourne la terre de l'Histoire, s'acharne sur le moindre indice, multiplie les points de vue non pour valider la version de l'un ou l'autre camp mais pour traquer la vérité, même quand elle semble lui échapper. II comble des trous de mémoire enfouis dans cette terre d'Espagne. En exhumant cette mémoire occultée, il réhabilite le peuple d'Espagne, qui fut le grand perdant de cette histoire.

Marie-Josée Sirach, L’Humanité

À cette déposition du passé s'attache une conception de la littérature sur laquelle se fonde toute l'oeuvre de Javier Cercas, à savoir qu'individu et collectif ne sont qu'un et qu'à vouloir comprendre son pays et son histoire c'est aussi soi-même que l'on trouve. Au terme d'un finale magistral, ce n'est pas seulement le cliché de Manuel Mena qui a gagné en densité mais aussi le geste, pesé et réfléchi, d'un écrivain consciemment augmente de la lignée de ses ancêtres.

Camille Thomine, Le Nouveau Magazine Littéraire

Le projet de Cercas établir autant que possible autour d'un personnage essentiel de son histoire familiale la réalité d’une époque, I’ambiguïté des situations, I’épaisseur du temps. Si le Monarque des ombres a une lumière c’est le clair-obscur jamais le noir et blanc. Historien, écrivain : dans ses livres non fictionnels, les deux personnages sont mis en scène. Ils dansent une sorte de paso doble ou de tango. Leur cohabitation tantôt entraide tantôt affrontement, trouve sa source baroque du côté de chez Cervantès. (…). Et cependant I’écrivain passait son temps pour notre plaisir à ne pas suivre cet honorable programme. Ce pas de deux détermine la nature du texte de Cercas. II le fait par son allure baroque, circulaire et obsessionnelle en de longues phrases torsadées comme vissées dans la matière qu’il travaille. Vingt ans après ou presque Gerças a peut-être écrit son nouveau livre jumeau des Soldats de Salamine pour répondre ou ne pas répondre -tant elle est gigogne- à cette question qui hante la plupart de ses textes.

Philippe Lançon, Libération

Extrait

1

Il s’appelait Manuel Mena et il est mort à l’âge de dix-neuf ans au cours de la bataille de l’Èbre. Sa mort advint le 21 septembre 1938, à la fin de la guerre civile, dans un village catalan du nom de Bot. C’était un franquiste fervent, ou du moins un fervent phalangiste, ou du moins l’avait-il été au début de la guerre : il s’était alors engagé dans la 3e bandera de Phalange de Cáceres, et l’année sui- vante, fraîchement promu sous-lieutenant intérimaire, il fut affecté au 1er tabor de tirailleurs d’Ifni, une unité de choc appartenant au corps des Regulares. Douze mois plus tard, il trouva la mort au combat, et durant des années il fut le héros officiel de ma famille.

C’était l’oncle paternel de ma mère, laquelle, depuis mon enfance, m’a d’innombrables fois raconté son histoire, ou plutôt son histoire et sa légende, de sorte qu’avant de devenir écrivain je me disais qu’un jour il me faudrait écrire un livre sur lui. J’écartai cette idée précisément quand je devins écrivain. Pour une simple raison : je sentais que Manuel Mena était le paradigme de l’héritage le plus accablant de ma famille et que raconter son histoire ne voulait pas seulement dire que je prenais en charge son passé politique mais aussi le passé politique de toute ma famille, ce passé qui me fai- sait rougir de honte ; je ne voulais pas prendre cela en charge, je ne voyais pas la nécessité de le faire et encore moins de l’ébruiter dans un livre : apprendre à vivre avec me paraissait déjà suffisamment compliqué. Par ailleurs, je n’aurais même pas su comment raconter cette histoire : fallait-il s’en tenir à la stricte réalité, à la vérité des faits, si tant est que cela fût possible et que le passage du temps n’ait pas ouvert dans l’histoire de Manuel Mena des brèches impos- sibles à combler ? Fallait-il mêler réalité et fiction, afin de pouvoir colmater avec celle-ci les trous laissés par celle-là ? Ou bien fallait-il inventer une fiction à partir de la réalité, quitte à faire croire à tout le monde qu’elle était véridique ? Je n’en avais aucune idée et cette incertitude quant à la forme à adop- ter me semblait confirmer le bien-fondé de mon idée de départ : je ne devais pas écrire l’histoire de Manuel Mena.

Pourtant, il y a quelques années, ce vieux rejet fut remis en question. Ma jeunesse n’était plus qu’un lointain souvenir, j’avais une femme et un fils ; ma famille ne traversait pas une période facile : mon père était décédé au terme d’une longue maladie et ma mère essayait tant bien que mal de surmon- ter cette passe douloureuse que suppose le veuvage après cinq décennies de mariage. La mort de mon père avait renforcé la propension naturelle de ma mère à un fatalisme théâtral, résigné et alarmiste (“Mon fils, avait-elle l’habitude de dire, pourvu que Dieu ne nous accable pas de tous les malheurs que nous sommes capables d’endurer”), et un matin, elle fut renversée par une voiture alors qu’elle traversait au passage piéton ; un accident sans gravité, mais ma mère en conçut une grande frayeur et se vit, en outre, tenue de rester plusieurs semaines durant dans un fauteuil, le corps couvert d’ecchymoses. Mes sœurs et moi l’encouragions à sortir de chez elle, nous l’emmenions au restaurant, nous allions avec elle à la messe. Je me rappelle la première fois que je l’ai accompagnée à l’église. Nous avions parcouru au ralenti les cent mètres qui séparent sa maison de l’église Sant Salvador et, comme on s’apprêtait à emprunter le passage piéton qui mène à la porte de l’édifice, elle me pressa le bras.

— Mon fils, me chuchota-t-elle, bienheureux ceux qui croient aux passages piétons, car ils verront Dieu. Moi, j’ai bien failli le voir.