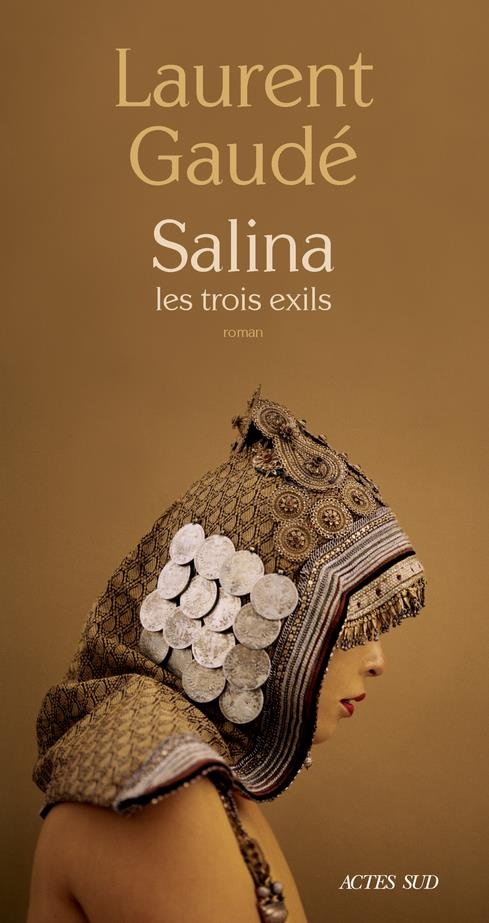

Salina

Triptyque qui retrace le destin tragique d'une tribu autour de la vie douloureuse d'une femme, Salina de 15 à 50 ans. La jeune fille, mariée contre sa volonté à Saro, a été chassée pour avoir achevé sur le champ de bataille ce mari dont elle ne voulait pas.

Présentation de l'éditeur

Qui dira l'histoire de Salina, la mère aux trois fils, la femme aux trois exils, l'enfant abandonnée aux larmes de sel ? Elle fut recueillie par Mamambala et élevée comme sa fille dans un clan qui jamais ne la vit autrement qu'étrangère et qui voulut la soumettre. Au soir de son existence, c'est son dernier fils qui raconte ce qu'elle a été, afin que la mort lui offre le repos que la vie lui a défendu, afin que le récit devienne légende. Renouant avec la veine mythique et archaïque de La Mort du roi Tsongor, Laurent Gaudé écrit la geste douloureuse d'une héroïne lumineuse, puissante et sauvage, qui prit l'amour pour un dû et la vengeance pour une raison de vivre.

Extrait

Le jour des origines

Au tout début de sa vie, dans ces jours d’origine où la matière est encore indistincte, où tout n’est que chair, bruits sourds, pulsations, veines qui battent et souffle qui cherche son chemin, dans ces heures où la vie n’est pas encore sûre, où tout peut renoncer et s’éteindre, il y a ce cri, si lointain, si étrange que l’on pourrait croire que la montagne gémit, lassée de sa propre immobilité. Les femmes lèvent la tête et se figent, inquiètes. Elles hésitent, ne sont pas certaines d’avoir bien entendu, et pourtant cela recommence : au loin, vers la montagne Tadma que l’on ne franchit pas, un bébé pleure. Est-ce qu’elles sentent, les femmes du clan Djimba, à cet instant, tout ce que contient ce cri ? Le sang qu’il porte en lui ? Les convulsions, les corps meurtris, les bannissements et la rage ? Est-ce qu’elles sentent que quelque chose commence avec ce tout petit cri à peine identifiable, quelque chose qui ne va pas cesser de grandir jusqu’à tout renverser ?

Petit à petit, les pleurs deviennent plus nets. Cela ne fait plus de doute : le nourrisson se rapproche. Hommes et femmes convergent vers l’entrée du village pour attendre ce qui vient. Il faut encore de longues minutes pour qu’un cavalier apparaisse. Il avance lentement, disparaît parfois au gré des nœuds du sentier. Il avance et c’est bien de lui que proviennent les pleurs d’enfant.

Sissoko Djimba, le chef du village, appelle ses guerriers. Ils se regroupent, les muscles bandés, le regard sûr. Il n’y a pas de peur en eux. Ils constatent juste que les dieux leur envoient quelqu’un et qu’il faut faire face à cet événement. Chacun a mis ses habits d’apparat : de longues tuniques aux couleurs vives, et à la ceinture, l’épée Takouba – fer sacré des ancêtres. Le vent chaud du désert se lève et fait claquer les étendards du village. Les hommes sont parfaitement immobiles. Ils savent le temps qu’il faut pour que le cavalier arrive jusqu’à eux et ils attendent.

D’abord, il y a ce jour des origines, lointain, où dans la chaleur du désert, après une longue attente, le cavalier arrive enfin. Il ne change pas son allure, n’hésite pas ni ne se presse. Il est maintenant à une centaine de mètres du groupe. Chacun cherche à l’identifier mais personne ne connaît les insignes qu’il porte. Son cheval est pourvu de sacoches de cuir qu’aucun membre du clan Djimba n’a jamais vues. Même sur le grand marché de la lointaine Kamangassa, il n’y a pas de telle maroquinerie. Il doit venir de plus loin que les terres connues. Il est couvert de poussière. Son corps fait si peu de mouvements qu’on pourrait le croire scellé à son cheval, condamné peut-être depuis des mois à errer ainsi, allant où sa monture décide de le mener. Quel âge a-t-il ? Nul ne peut le dire. L’homme avance. Les Djimba pensent un temps qu’il va traverser leur groupe sans rien dire, sans rien faire, comme si leur présence n’avait aucune importance, mais ce n’est pas ce qu’il fait. À dix pas de Sissoko Djimba, il s’arrête. Dans le creux de son bras gauche, tout le monde peut maintenant voir distinctement qu’il porte un nourrisson dans ses langes. Et les cris de l’enfant résonnent. Il n’a pas cessé de crier. Un petit être de chair est là, depuis des jours, des semaines, d’aussi loin qu’est parti cet homme étrange, et il pleure, avec force, sans se lasser. C’est miracle, même, qu’il n’ait pas fini par sombrer dans un épuisement du corps. Le silence dure. Puis, lentement, le cavalier passe une jambe au-dessus de la croupe de son cheval et pose pied à terre. Il porte toujours l’enfant. Il fait quelques pas jusqu’à être à mi-chemin entre Sissoko et sa monture et dépose au sol le paquet de linge qui pleure encore, puis il remonte sur son cheval et sans attendre de voir ce qu’il se passe, sans dire un mot – qu’il aurait de toute façon prononcé dans une langue inconnue à laquelle personne n’aurait pu répondre – à moins que dans les terres d’où il vient, il n’y ait tout simplement aucune langue –, lentement, il repart, rebroussant chemin, laissant derrière lui pour la première fois depuis des jours, des semaines peut-être, les cris de l’enfant qu’il vient d’abandonner.