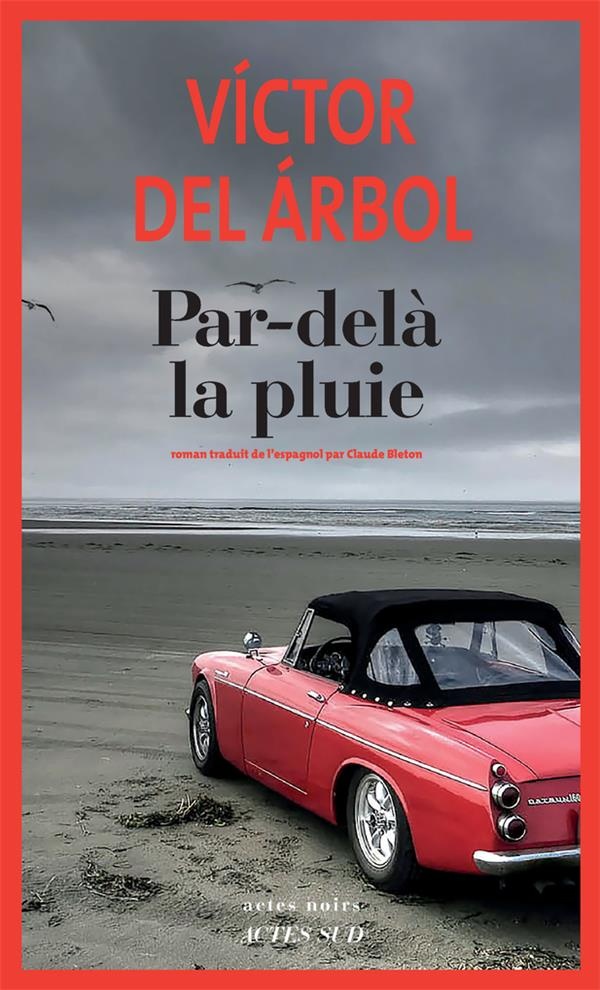

Par-delà la pluie

Les murailles de Tarifa abritent la dernière résidence de deux septuagénaires que rien ne destinait à se rencontrer. Ancien directeur d'une succursale de banque, Miguel est aussi mesuré et prévisible qu'Helena est impulsive et extravagante. La disparition tragique d'un pensionnaire les décide à solder leurs comptes avec la vie : ils se lancent sur les routes au volant d'une flamboyante Datsun de 1967 ; cap sur Barcelone, Madrid et Malmö. Miguel veut sauver sa fille des griffes d'un pervers narcissique et retrouver un troublant amour de jeunesse. Helena aimerait revoir son fils, installé à Malmö. Elle a connu, elle aussi, une passion dévorante mais son existence est un champ de ruines depuis la disparition de son père à Tanger lorsqu'elle était enfant : le suicide de sa mère, un mariage sans amour, la mort de tous ceux qui lui sont chers. Chacun sera le miroir de l'autre dans sa quête de vérité pour pouvoir refermer les blessures traumatisantes de l'enfance et trouver enfin la paix de l'âme.

Avec le talent qu'on lui connaît, Víctor del Árbol fait converger ces histoires vers un dénouement criant de vérité et d'émotion. Et si, au cours de ce saisissant road movie, on traverse les contrées arides de la maladie, de la prostitution ou du grand âge, on en sort convaincu que vivre est le plus beau des voyages.

Extrait

Prologue

Tanger, juillet 1955

Les traces de la présence d’Enrique soulignaient son absence : les sacs de vêtements qu’il n’avait pas emportés, les mégots d’américaines dans le cendrier que Thelma refusait de vider, l’étagère en bois fléchissant sous le poids de vieux livres, les classeurs monoblocs remplis de dossiers bourrés de papiers écrits de sa main, une boîte à chaussures vide et son disque préféré, Angel Eyes de Matt Dennis, qu’elle écoutait en boucle, une maladie qui s’aggravait de jour en jour. La maladie incurable du souvenir.

Thelma aurait dû tout jeter au feu, regarder ces affaires partir en fumée, repeindre les murs et au moins ouvrir la fenêtre pour aérer. Mais il aurait alors fallu admettre que l’absence d’Enrique était définitive, pas comme les fois précédentes, que cette fois il ne reviendrait pas. Elle n’y était pas préparée. Elle avait encore besoin de le pleurer, de le maudire, de le haïr et de lui pardonner.

Toutes les nuits elle restait éveillée jusqu’à l’aube et, tel un singe qui répète un jeu qu’on lui a enseigné, sans en comprendre les règles, elle traînait les pieds jusqu’à la salle de bains, passait le rasoir d’Enrique sur ses joues, enfilait son peignoir, se coiffait avec son peigne, se lavait les dents avec sa brosse et choisissait sur sa radio l’émission qu’il écoutait en s’habillant chaque matin. Parfois, Thelma restait assise sur la cuvette, le regard rivé sur un carreau blanc, jusqu’à ce que ses jambes s’engourdissent et qu’elle ait mal aux yeux à force de ne pas ciller ; elle avait la sensation que tout était irréel et lointain. Quand elle reprenait ses esprits et comprenait qu’il ne reviendrait pas, elle avait besoin de crier, de tout casser, de se lacérer le visage pour que sa peau incarne la douleur sous les ongles, la brûlure de sa chair, seul moyen pour elle d’échapper à son état de morte vivante.

Rien n’altérait ce rite de l’abandon. Ce soir-là, elle s’assit au bord du lit et se servit une bonne dose de London dry gin. Elle était ivre, une fois de plus, comme une malade habituée à sa maladie. L’alcool ne l’aidait plus à oublier, mais il calmait la douleur, et ses pensées tombaient comme des pierres sur le fond sableux de son esprit, où elles gisaient, paisibles, bercées dans les limbes. Elle caressa les draps sales, qu’elle refusait de changer, et ressuscita l’image d’Enrique appuyé sur l’oreiller, une cigarette dans une main et un verre de gin dans l’autre, où tintaient doucement les glaçons, une attitude qui traduisait son agacement quand Thelma ne simulait pas assez bien l’orgasme en se masturbant pour lui.

— Sombre connard, murmura-t-elle en penchant la tête, coupable de ne pas supporter d’être dominée à ce point.

Pourtant, elle avait la nostalgie de ce regard vert sans nuances, implacable, qui la jugeait avec une condescendance irritante, comme les dieux jugent leurs créatures. Quand Enrique fronçait les sourcils, l’air soudain blasé, et que ses yeux se détournaient, Thelma cessait d’être là. On aurait dit qu’il la chassait de ses pensées. Et cela, c’était pire que tout.

Sans lâcher son verre de gin, elle s’approcha de la fenêtre. Le jour ne s’était pas encore levé et la chaleur était déjà étouffante. Tanger était toujours là, immuable, comme sur les tableaux de Delacroix que son père avait rassemblés dans sa maison de Londres, des tableaux qui avaient inspiré son amour pour cette terre, qu’elle était pourtant incapable d’imaginer. Le vent modulait le Wa ka baraka Allah... Les premiers mots qu’elle avait appris en arabe : “Allah nous a apporté cette bénédiction”. Le ramadan touchait à sa fin et elle percevait l’arôme de la harira, la soupe typique qui rompait le jeûne, du massepain et des dattes qui l’accompagnaient. Dans quelques heures, le marché retrouverait son agitation, les odeurs d’agneau, les épices et les cafés du souk ; les hôtels et les boutiques connaîtraient à nouveau le fourmillement des djellabas colorées et des babouches se mêlant sans friction apparente aux costumes européens et aux chaussures en cuir.

Ce qu’elle regrettait peut-être le plus, c’étaient les promenades dominicales dans la médina, au bras d’Enrique, si beau et si fringant dans son uniforme des regulares*, les forces régulières indigènes, le tarbouch rouge sur la tête. Les femmes se retournaient sur ce beau capitaine espagnol aux yeux verts et aux cheveux sombres, mais elle n’était pas jalouse. Au contraire, elle se sentait heureuse et fière.

Quand en 1944 ils étaient arrivés, jeunes mariés, Tanger n’avait pas de préjugés : ils pouvaient rendre visite aux amis marocains qui vivaient dans des maisons si basses de plafond qu’il fallait se baisser pour passer d’une pièce à l’autre. Ils se lièrent d’amitié avec des personnes influentes ou célèbres : les potentats du boulevard Pasteur, dont les affaires étaient un peu troubles ; les peintres extravagants et les écrivains yankees ; les aventuriers canadiens, australiens, français, anglais et hollandais qui aspiraient à un nouveau départ sur une terre qui ne posait pas de questions. Tout était parfait, rien ne laissait présager que ça n’allait pas durer. Ils vivaient avec la certitude que le bonheur était fragile, mais ils répugnaient à accepter sa nature éphémère, car ils la saisissaient à pleines mains. Thelma avait vingt-cinq ans et l’Europe était en guerre. À peine avait-elle mis le pied à Tanger qu’elle avait eu la sensation d’arriver dans un monde troublant et dangereux, doté d’une vitalité et d’une force incroyables. L’idéal pour une Anglaise de bonne famille, jeune épouse enceinte de six mois, qui s’éveillait à la vie ! Ils furent aussitôt séduits par les riads de la Petite Place, par les nombreux cafés et les jardins de la Mendubia, où elle passait des après-midi entiers à brosser sur son cahier à dessin des visages qu’elle trouvait exotiques ; elle s’éprit de tout ce qu’elle voyait, touchait et goûtait, ses sens traquaient l’inattendu sur la plage de Malabata, où elle restait jusqu’à l’aube, autour des flambées qui montaient dans un ciel noir, absorbant et merveilleux, à déguster un tajine au poisson et à écouter la musique des jajoukas.