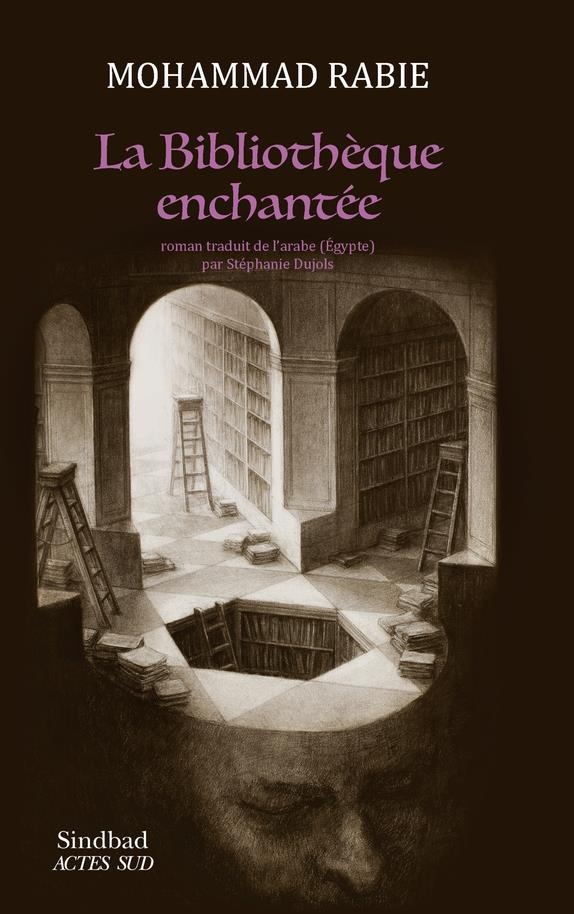

La bibliothèque enchantée

Chaher, jeune fonctionnaire lettré s'ennuyant au ministère des "Biens de mainmorte", se voit confier une mission inhabituelle : rédiger un rapport sur une bibliothèque oubliée du Caire que l'État veut raser pour faire passer une nouvelle ligne de métro.

Présentation de l'éditeur

Chaher, jeune fonctionnaire du ministère des “Biens de mainmorte”, se voit confier une mission inhabituelle : rédiger pour la forme un rapport sur une bibliothèque oubliée du Caire que l’État veut raser pour faire passer une nouvelle ligne de métro. Il se décide pourtant à mener sérieusement son enquête et, peu à peu, tout un monde mystérieux et labyrinthique s’ouvre à lui dans cette bâtisse délabrée et poussiéreuse où les ouvrages sont entassés sans cotation ni indexation et où l’on trouve des traductions dans toutes les langues imaginables. Fasciné par l’étrange bibliothèque, il ne l’est pas moins par la poignée d’originaux qui la fréquentent, comme Ali, célèbre traducteur ayant perdu toute foi en son métier, ou “Jean le copiste”, homme mutique ayant passé sa vie à photographier des livres page après page et, surtout, Sayyid, vieil intellectuel nihiliste, cynique et truculent, qui connaît la bibliothèque comme sa poche mais n’est pas prompt à divulguer ses secrets.

Dans ce roman surprenant, Mohammad Rabie tisse d’une main de maître une double trame narrative. Entre la voix de Chaher et celle de Sayyid, son récit dévoile des franges de marginalité, loin de l’étau suffocant de la bureaucratie, et des strates de rêves et de légendes sous l’épiderme racorni de la ville.

La presse en parle

Un lieu magique, exceptionnel, peuplé de quelques merveilleux vieux messieurs, fossiles d'une époque et d'une culture en voie d'extinction. Le Caire était une ville cosmopolite, ouverte, peuplée d'écrivains de toutes origines et confessions. Mais c'était avant. Une époque que ce livre farfelu et nostalgique évoque avec une grâce certaine.

Jean-Claude Perrier, Livres Hebdo

Extrait

Il était déjà tard quand je suis arrivé à Abbasseya. J’ai cherché en vain la bibliothèque. J’ai questionné un passant, puis un autre ; ils ne savaient pas. J’ai demandé à un homme posté dans un kiosque à cigarettes, il m’a indiqué un endroit au loin dans la rue Ahmed Saïd. Je m’y suis dirigé tout en continuant à interroger les gens pour être sûr. Il y en avait beaucoup qui n’avaient jamais entendu parler de cette bibliothèque. Le quartier est-il à ce point immense ? À moins que les passants n’y vivent pas, ils viendraient juste y faire une course, avant de repartir ? Il y avait beaucoup d’ateliers de mécanique, des magasins de pièces détachées, des voitures garées sur les côtés, le ventre ouvert, attendant d’être réparées.

Une échoppe à jus de fruits où je me suis arrêté pour boire un lait à la noix de coco, puis un marchand de poisson fermenté que j’ai deviné à l’odeur. Je me suis souvenu que je n’en avais pas mangé depuis un certain temps. Je faisais quelques pas, puis à nouveau je m’enquérais du chemin de la bibliothèque. J’imaginais une bâtisse énorme, imposante : grandes fenêtres arquées, hauts plafonds, murs habillés d’ornements et de papiers peints de luxe. Mais à quoi bon me l’imaginer puisque je n’allais pas tarder à y pénétrer ?

J’ai marché jusqu’au bout de la rue Ahmed Saïd sans rien trouver. J’ai encore demandé à un mécanicien. Il a désigné l’autre extrémité de la rue en précisant que c’était là-bas, près de la faculté d’ingénierie. J’ai refait tout le chemin dans l’autre sens jusqu’à arriver à la faculté. À côté il y avait d’immenses bâtiments – une usine – et en face des immeubles d’habita- tion. Je me suis assis sur un banc de pierre. Je regardais les étudiants aller et venir autour de la faculté. Pris de découragement, je me suis dit que j’allais rentrer chez moi. J’attendrais le lendemain pour reprendre les recherches dans le quartier, ou bien je retournerais au travail et demanderais à être dispensé de cette mission.

Comment pouvait-on me charger d’une tâche pareille sans me fournir aucune aide, pas même un guide ? M’arrachant de ce banc, je me suis éloigné. C’est là que j’ai vu le mur d’enceinte, au loin, avec son revêtement ocre et rugueux, presque noir vers le bas, et puis le portail, une gigantesque porte de bois incrustée de métal – par souci de consolidation ou d’ornementation, je l’ignore. Parvenu là-bas, j’ai frappé contre le portail. Pas de sonnette, pas de gardien assis à côté sur un banc. Une petite porte s’est détachée, puis ouverte en pivotant vers l’intérieur. Une petite porte enchâssée dans le grand portail. Le jeune homme qui ouvrait a fait : “Oui ?” Il m’a informé que la bibliothèque était fermée. “On s’arrête à sept heures.” Je l’ai remercié et j’ai dit que je repasserais le lendemain.

Je repars dans la même rue en me disant que je vais monter dans un microbus qui me rapprochera de chez moi. Il y a bien moins de circulation à présent ; même les passants se font plus rares. J’irai d’abord acheter du poisson fermenté. Mais j’hésite en me rappelant cette odeur âcre qui s’incruste jusque dans les meubles et les murs. Je me plante devant la boutique, indécis. Le marchand peut ouvrir le poisson et me le nettoyer si je le lui demande. J’hésite encore ; puis je m’éloigne. Je marche la poitrine serrée. La journée a passé sans que j’arrive à rien. M. Abdel-Rahman ne quitte pas mes pensées. Son dernier coup bas aura consisté à m’envoyer ici – il m’a demandé de visiter cette bibliothèque avant d’entamer ma mission. D’habitude, moi, au bureau, je ne fais rien. Je reste assis à attendre qu’on me donne une petite tâche. Cela se produit une fois par semaine. M. Abdel-Rahman s’arrange toujours pour qu’on ne me confie pas de travaux trop longs ou trop compliqués. C’est bien la première fois qu’il me charge d’une mission sur le terrain.

“Tu es un grand lecteur”, m’a-t-il dit avec un petit sourire. M. Abdel-Rahman est habitué à me voir avec un livre à la main, pendant que les autres employés lisent le journal Al-Ahram ou sont occupés à bavarder. On ne croule pas sous le travail. Je n’ai d’ailleurs jamais compris pourquoi ils emploient tout ce monde.