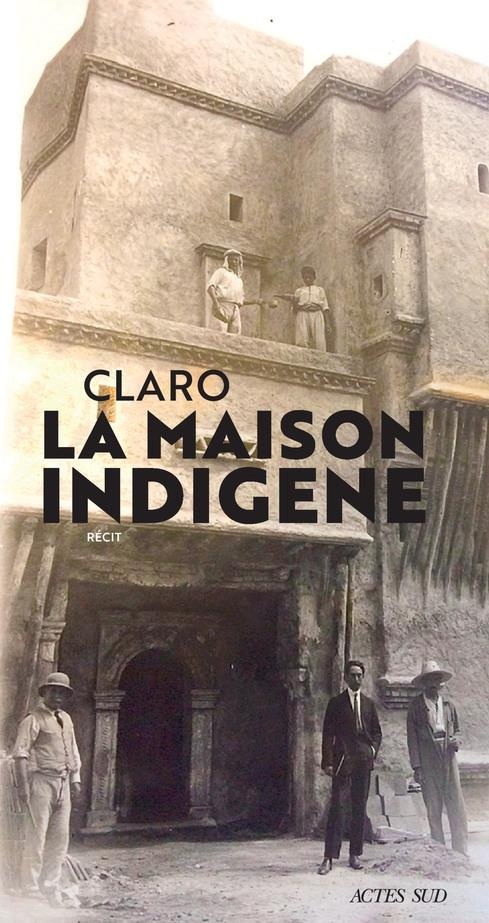

La Maison indigène

En 1930, l'architecte Léon Claro, grand-père de l'auteur, fait bâtir, au pied de la Casbah d'Alger, une « maison indigène », à la fois hommage au style néo-mauresque et célébration du centenaire de l'Algérie française .De cette maison (qui existe toujours) ce livre est une «visite» - intime, historique, littéraire, politique - une « boîte noire » dont Claro extrait la mémoire, laquelle inclut Albert Camus, Le Corbusier, le poète Jean Sénac ou Lucchino Visconti, tous fascinés par la ville blanche ou pris dans la tourmente de la guerre d'Algérie - et chacun détenant, à sa façon, une clé de la « maison mauresque ». Ce livre force donc des serrures, pousse des portes, dont une, inattendue, qui donne sur une pièce que l'auteur croyait vide : celle du père.

Extrait

CHANTER POUR APAISER

Ci-gît une maison blanche dont le cœur à ciel ouvert laisse résonner autre chose que des pas. Où personne n’a jamais vécu mais que chacun ou presque peut hanter. En guise de pulsation, quand le soir tombe et avec lui notre soif d’élévations, on y perçoit l’écho des noms dont on l’a affublée, des noms rafistolés au fil des ans par l’Histoire, et qui tous ont échoué à ternir ses aspirations solaires. On l’appela dans un premier temps la Maison indigène, ou Maison mauresque, mais certains préféraient dire : la Maison du Centenaire, ou encore la Villa du Centenaire, puisqu’elle avait été inaugurée à Alger en 1930, à l’occasion du centenaire de la présence française en Algérie. Après l’Indépendance, elle devint, à la suite d’une impressionnante dilatation temporelle, la Maison du Millénaire – la vieille Al-Jazā’ir ayant alors purgé vaillamment ses dix siècles d’existence.

Qu’elle soit centenaire ou millénaire, mauresque ou algérienne, française ou ottomane, je la sais secrète et complexe, tout en bruissements contenus, au sein même de son silence. Comme toutes les maisons, elle a désiré des hommes dans son ventre de pierre, et comme toutes les maisons, elle a pris soin de leur rappeler qu’ils n’étaient que des hôtes éphémères. Des silhouettes s’y découpent, certaines familières, d’autres plus énigmatiques, mais toutes ont à mes yeux l’attrait de fantômes précieux. Je distingue des accents, je reconnais certaines allures. Ce sont mes étrangers premiers, mes proches d’antan. Vers eux, aujourd’hui, je vais. À reculons, en espérant que le mur de cette maison aura la tiédeur d’un torse ami.

Située en marge de la Casbah, sur une place portant naguère le nom de place d’Estrées, la Maison indigène laisse passer les révolutions, celles des astres comme celles des hommes, peu lui importe, car quels que soient ses maîtres elle rafraîchira leur couche, et s’il faut brûler elle brûlera. Sa façade évoque de très antiques molaires aux racines incurvées – de fins étançons de thuyas –, ornées de modestes caries – d’étroites percées inaccessibles à la curiosité des passants. Tout en haut, là où dore son crâne, s’étend une terrasse d’où l’on peut voir, si l’on tourne le dos à la ville, tout ce qu’une mer peut offrir à ses enfants et à ses démunis. Tissée sur le métier d’un songe néomauresque, enrichie par la chair même des ruines de la basse Casbah, elle offre au seul ciel la vision de sa cour intérieure – wast ed-dar – que protègent d’on ne sait quoi des arcades ogivales disposées en portiques, abouchées à quelques chambres aveugles. Un escalier s’enfuit dans la béance d’un angle, desservant des pièces principales qui doivent leur fraîcheur à la paupière des coupoles ; plus haut, après la dernière marche, paresse un toit où se plaisent à claquer les voiles des draps quand le vent se lève, un étage quasi céleste réservé aux femmes interdites.