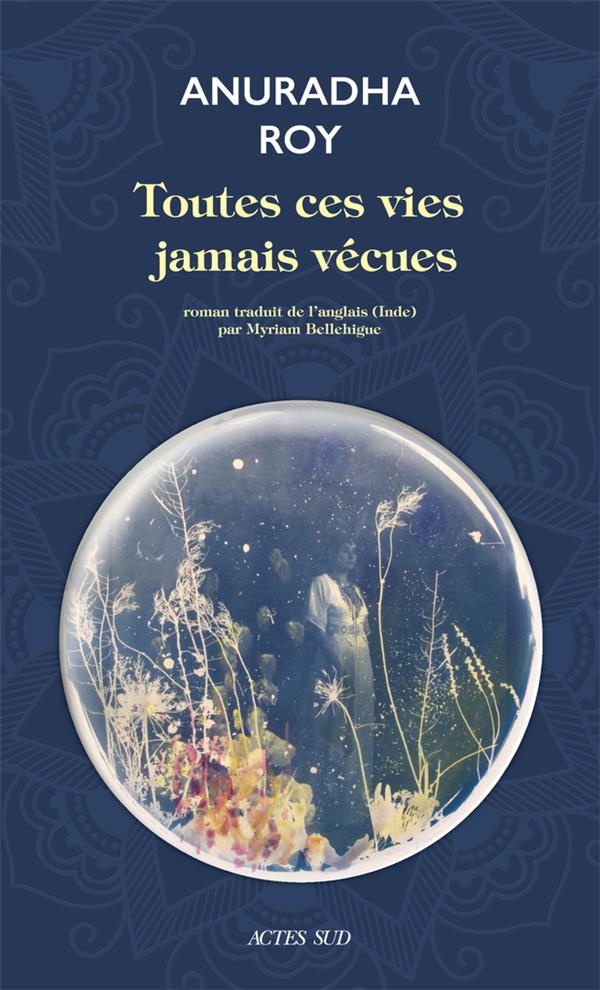

Toutes ces vies jamais vécues

En 1937, Gayatri quitte l’Inde pour Bali, dans le sillage d’un artiste allemand, afin de retrouver sa liberté et de se consacrer à la peinture. Elle laisse derrière elle son mari et leur fils de neuf ans. Lorsque ce dernier, à la fin d’une vie façonnée par cette terrible absence, reçoit d’une ancienne voisine un paquet de lettres de sa mère, il revisite ses souvenirs et succombe à l’obsession qui a marqué son enfance : pourquoi l’a-t-elle abandonné ? Un merveilleux roman, à la fois historique et poétique, sur la trajectoire heurtée d’une femme libre et sur la douloureuse posture d’attente adoptée par son fils.

Extrait

Quand j’étais petit, j’étais celui dont la mère était partie avec un Anglais. Il s’agissait en fait d’un Allemand mais dans les petites villes indiennes en ce temps-là, on avait tendance à considérer que tout étranger blanc était forcément britannique. Ces approximations agaçaient beaucoup mon érudit de père, même dans la douloureuse situation qui était la sienne, alors que sa femme le quittait pour un autre.

Le jour où ma mère est partie ressemblait à tous les autres. C’était un matin de mousson. J’avais neuf ans et je fréquentais l’école Saint-Joseph dans notre quartier, à une quinzaine de minutes à bicyclette de la maison. Mon vélo était encore un peu grand pour moi. Je portais un uniforme : chemise blanche, short bleu, chaussures noires, lustrées le matin et noires de poussière dès midi. Ma frange dessinait une ligne droite et régulière à la limite de mes sourcils. Tous les matins, j’avais l’impression d’avoir une casquette mouillée vissée sur la tête. C’est ma mère qui me les coupait. Elle m’installait sur un tabouret dans la cour intérieure qui jouxtait la cuisine et, durant la demi-heure que durait l’opération, ne prononçait que ces seuls mots : “Encore un peu ?” et “Ne bouge pas”, ou quelques variantes sur le même thème.

Tous les matins, je faisais tinter la sonnette métallique de ma bicyclette jusqu’à ce que ma mère sorte dans son sari de nuit fripé, les cheveux et les traits encore chiffonnés de sommeil. Elle s’appuyait mollement contre une des colonnes blanches de la véranda, prête à se rendormir même debout. C’était une lève-tard, été comme hiver. Elle traînait au lit aussi longtemps que possible, enlaçant son oreiller. Banno Didi, ma nounou, me réveillait et me préparait pour l’école. À mon tour, je réveillais ma mère. J’étais son réveille-matin, disait-elle.

Ma mère avait beau ne pas se soucier de son apparence, elle avait toujours une allure insolite : elle semblait apprêtée ou bien elle surgissait, le front barbouillé de couleur. Quand elle peignait, assise au soleil, elle portait un chapeau de paille à large bord et ruban rouge dans lequel elle coinçait une fleur, un pinceau ou une plume selon son humeur. Parmi les mères de mes amis, aucune ne portait de chapeau ni ne montait aux arbres, aucune ne retroussait son sari pour enfourcher une bicyclette. La mienne, si. La première fois qu’elle a essayé d’apprendre seule à faire du vélo, elle s’est obstinée, perdant l’équilibre, tombant, léchant ses éraflures, se remettant en selle. Hurlant de rire et découvrant toutes ses dents telle une louve, racontait mon père. Elle avait foncé sur des pots de fleurs alignés le long de la véranda côté rue, les cheveux défaits, les yeux brillants, le sari déchiré au genou. Mais elle s’était redressée d’un bond et remise en selle.

Je ne me souviens d’aucun signe particulier chez ma mère dans les heures qui ont précédé sa fuite avec l’Anglais – qui était en fait un Allemand. Des nuages renflés couleur ardoise s’étaient accumulés ce matin-là, tellement bas qu’on aurait presque pu les toucher. Quand ma mère est sortie pour me dire au revoir, elle a levé les yeux et les a fermés aussitôt en poussant un petit cri aigu, aspergée par quelques gouttes d’eau.

— La pluie de la nuit dernière tombe encore, a-t-elle dit.

Les grands arbres qui abritaient la maison luisaient et le vent déclenchait des averses en secouant leurs branches mouillées.

— Les nuages sont tellement sombres qu’une belle journée s’annonce. Il va tomber des cordes et des cordes, et quand le soleil brillera de nouveau, il y aura un arc-en-ciel, d’ici jusqu’à la gare.

Elle s’est essuyé le visage avec un pan de son sari.

— Dépêche-toi, il ne faut pas que tu prennes l’averse. Tu as bien une chemise de rechange dans ton sac ? Ne passe pas la matinée trempé jusqu’aux os, tu vas attraper froid.

Puis elle a ajouté, au moment où j’allais partir : — Attends, descends de là et viens par ici.

Elle m’a serré dans ses bras pendant de longues secondes avant de m’embrasser sur la tête puis sur le front. Je me suis tortillé pour me libérer. Peu habitué à des démonstrations d’affection aussi sirupeuses de sa part, j’en étais tout gêné. Mais cette étreinte me faisait aussi frissonner de joie. Je me suis élancé, espérant qu’elle remarque la vitesse à laquelle je franchissais les flaques dans une gerbe de boue.

— Souviens-toi de ce que je t’ai dit ! a-t-elle crié. Ne traîne pas.

— Je serai là à l’heure. Je vais pédaler vite.

Enfant, j’avais souvent de grosses poussées de fièvre. Je me réveillais le corps brûlant, conscient que quelqu’un versait sans relâche des tasses d’eau froide sur ma tête maintenue au-dessus d’un seau. Si la fièvre s’accompagnait de convulsions, je ne me souvenais que de la grosse fatigue qui m’envahissait après coup, de ma peau moite et de la voix de ma mère qui répétait, tout près de mon oreille : “Il va s’en sortir ? Il va s’en sortir ?” Mon grand-père me disait : “Respire profondément”, avant de poser son stéthoscope sur ma poitrine. Il approchait sa crinière blanche cotonneuse et pointait une lampe vers le fond de ma gorge. “Dis aaah”, murmurait-il. Il concoctait ensuite des potions amères dont il emplissait des fioles graduées à bouchon. La pièce était silencieuse. Toute la journée, elle était traversée d’ombres vaporeuses et je ne percevais que le bruissement du sari de ma mère qui entrait et sortait, les murmures inquiets, le coup sec d’une bouteille que l’on replaçait sur une étagère, le clapotis de l’eau que l’on versait dans un verre. Puis je sombrais de nouveau dans l’obscurité.

On m’avait surnommé Mychkine, et contrairement à tous ces petits noms d’enfance qui finissent par disparaître avec les personnes qui les ont utilisés, celui-ci est resté. Dada, mon grand-père, m’appelait ainsi à cause de mes convulsions. En référence à un prince épileptique d’un livre de Dostoïevski intitulé L’Idiot, m’avait-il expliqué. Le prince Mychkine.

— Je ne suis pas idiot, avais-je rétorqué.

— Quand tu liras L’Idiot, tu voudras en être un. L’innocence est ce qui donne aux hommes leur humanité.