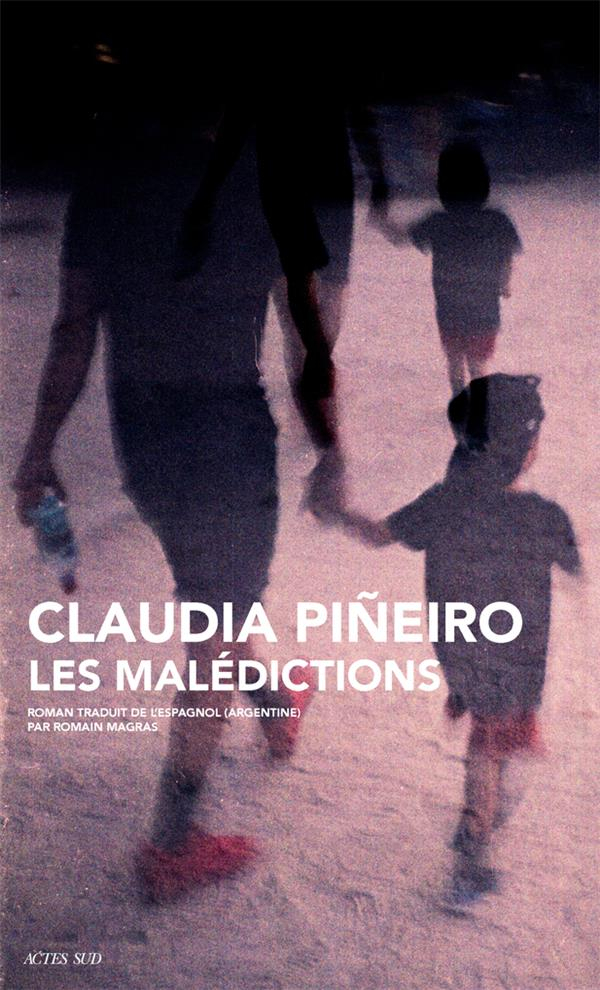

Les Malédictions

Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Román Sabaté se dévoue corps et âme à son employeur, le charismatique leader du parti Pragma qui brigue la direction de la province de Buenos Aires. Jusqu’au jour où le dilemme moral devenu insoutenable le contraint à prendre la fuite. Mais comment laisser partir quelqu’un qui connaît vos secrets les plus intimes et peut briser net votre course vers la victoire ?

Un roman politique aux allures de thriller sur la soif de pouvoir, le manque d’idéal, la "politique autrement" très en vogue sous d’autres latitudes.

Présentation de l'éditeur

Dans le bar d’une gare routière de Buenos Aires, un homme attend un car en partance pour Santa Fe. La lumière blafarde des néons, les vieux sièges en skaï, une odeur tenace de nourriture et de détergent à vous soulever le cœur. Près de lui un enfant dort, terrassé par la fatigue, la tête posée sur une table en formica. Román Sabaté s’apprête à vivre le plus dangereux road movie de son existence.

Cinq ans plus tôt, à peine débarqué dans la capitale, le jeune homme est recruté par Fernando Rovira, le charismatique leader du parti Pragma, qui s’est entouré d’une cour de jeunes ambitieux pour briguer la direction de la province de Buenos Aires, afin d’accéder ensuite aux plus hautes fonctions de l’État.

Secrétaire privé, coach sportif, confident, le jeune Román se dévoue corps et âme à son employeur et, sur la demande insidieuse de celui-ci, s’immisce dans l’intimité du couple parfait que Rovira semble former avec sa jeune épouse. Il s’accommode tant bien que mal de ces frontières poreuses jusqu’au dilemme moral insoutenable qui le contraint à prendre la fuite. Mais comment laisser partir quelqu’un qui connaît vos secrets les plus enfouis et pourrait briser net votre course vers la victoire ?

S’il dépeint admirablement la réalité du pouvoir en Argentine, ce livre est avant tout un roman politique et moral, aux allures de thriller, sur la paternité, la soif de pouvoir, l’absence d’idéal. Un écho intéressant au concept de la “politique autrement”, très en vogue sous d’autres latitudes.

Extrait

Tous les hommes, toutes les femmes portent le fardeau d’une malédiction personnelle. Il y a des gens qui consacrent toute leur vie à tenter de la conjurer, de la vaincre ; ce sont les personnes qui se jugent capables de la narguer, qui se considèrent comme puissantes et qui, pour cette raison, livrent de leur premier à leur dernier souffle une bataille absurde et inutile. À l’extrême opposé, il y a ceux qui, au lieu de batailler avec leur malédiction, cohabitent avec elle, l’emmènent partout, comme on porterait un sac à dos, s’arrangeant pour qu’elle leur pèse le moins possible ; ils la surveillent du coin de l’œil, la contrôlent sans la combattre, ils savent bien qu’elle est là, depuis toujours et pour toujours, et ils lui prêtent à peine attention, prenant simplement garde à ce qu’elle ne s’acharne pas sur eux. Mais il existe aussi une troisième catégorie de personnes, celle des privilégiés, celle des gens qui ne sont même pas conscients de l’existence de cette malédiction. Román Sabaté fait partie de ces privilégiés. Bien que maudit comme tous les autres, il n’en a pas connaissance, ce qui le rend libre. L’idée que sa vie puisse être sous le coup d’une quelconque malédiction n’effleure même pas l’esprit de Román ; il est ignorant, et donc sage.

Cependant, aujourd’hui, Román est pris de nausées, il ressent une forte douleur dans le haut de l’estomac. Il n’entrevoit pas de relation entre cette douleur et une malédiction. Il en cherche l’origine dans les choses qui l’entourent. Il regarde autour de lui, il hume. Il croit que c’est cet endroit où il se trouve, où il attend en ce moment l’arrivée de l’autobus, qui éveille en lui cette sensation de malaise venue se loger entre ses côtes. Il écarte certaines hypothèses, la fatigue et la nervosité, ce n’est pas à cause de cela, et encore moins d’un quelconque sentiment de culpabilité qu’il ne se sent pas bien. Ce n’est pas non plus la peur. Le bar de la gare routière de Retiro lui semble vraiment un endroit horrible. Il essaie de trouver un autre mot que celui-ci, qu’il ne trouve pas ; il sait très bien quelle personne l’emploie à tout bout de champ. Ou plutôt quelle personne “avait” l’habitude de l’employer, se corrige-t-il. Il ne veut pas repenser à ce mot-là juste à ce moment-là. Lui, il ne l’emploie pas, il ne l’a jamais employé, et il préférerait ne pas commencer maintenant, mais tous ses synonymes lui semblent inadéquats et ce mot s’impose à lui malgré tous les efforts qu’il déploie pour l’éviter : horrible. La lumière des néons agresse ses yeux irrités par le manque de sommeil ; cette lumière blanche et froide vient, telle une aiguille, lui transpercer la glande lacrymale de l’œil gauche. Les chaises tubulaires noires n’arrangent rien, avec leurs pieds élimés d’avoir sans doute été tant traînés sur ce carrelage gris, et le similicuir déchiré de leurs dossiers béant sur la mousse vieille, sale et boursouflée qui s’échappe, difforme, de chaque accroc. L’odeur de nourriture se mêle à celle d’un produit d’entretien non identifié mais puissant provenant des toilettes, et la rencontre de ces odeurs crée un effet abominable. Un téléviseur dernier cri, installé sur un support gris suspendu dans un coin, presque au plafond, diffuse en sourdine les images d’une chaîne d’information. Román soupçonne cet appareil, dont la modernité jure avec le reste du mobilier, d’être arrivé là avec le dernier Mondial de football. Il repense à l’endroit où il a vu la plupart de ces matchs, sur un téléviseur haute définition à LED de 60 pouces qui avait l’air d’un mini-écran de cinéma, entouré de plateaux de sushis qu’il ne mangeait pas – et qu’il ne mange toujours pas – et de l’équipe. L’équipe, voilà un autre mot qu’il aurait aussi voulu éviter.

Il prend la bouteille et verse de la limonade dans les deux verres. Il s’est déjà retrouvé dans ce genre de bar de gare routière, mais cela remonte à longtemps. Il est jeune, même pas la trentaine, alors, cinq ou six ans, pour lui, ce n’est pas rien. Soudain, il réalise ici, dans cette gare, que voilà bien longtemps qu’il ne se déplace plus qu’en avion, en voiture avec chauffeur lorsqu’aucune correspondance n’est possible ou pour un court trajet, ou en bateau lorsqu’il doit se rendre à Colonia ou à Montevideo pour déposer des fonds sur un compte sur lequel il a une procuration, voire en hélicoptère. Mais il ne prend plus l’autobus, jamais. Ou si, il l’a pris quand il est allé à Cariló, cette fois qu’il veut aussi oublier. Mais le retour en autobus n’était pas prévu ; étant parti en voiture, il aurait dû rentrer en voiture. Et, quand ils sont sur le chemin du retour pour rentrer chez eux, les voyageurs ne s’attardent pas dans les bars des gares, ils s’y arrêtent tout juste un moment avant de reprendre la route. Par contre, avant oui, avant, il lui arrivait souvent de se retrouver dans ce type d’endroits. Quand il partait en vacances avec ses amis, quand il est venu pour la première fois à Buenos Aires, quand il retournait encore à Santa Fe pour rendre visite à ses parents. Ou la fois où il s’était précipité jusqu’à Mendoza pour y chercher Carolina, la petite amie qui vient encore hanter ses rêves de temps en temps, ou qu’il croit parfois apercevoir, traversant à la hâte au coin de la rue avec le ventre d’une femme enceinte de neuf mois. Il s’est souvent retrouvé dans ce type d’endroits, mais jamais comme aujourd’hui, accompagné d’un enfant d’à peine trois ans qui tombe de sommeil à cette heure de la nuit. Un enfant qui, terrassé par la fatigue, a posé sa tête sur cette table en formica, sans autre oreiller que la partie la plus charnue de son petit bras, et qui somnole à présent. Un enfant qui ne lui demande aucun effort et qui n’est en rien responsable, comment pourrait-il être responsable de quoi que ce soit ?

A-t-il bien fait de ne même pas dire à la China où ni pourquoi il partait ? Cette question, il se la pose depuis qu’il est arrivé dans ce bar. Peut-être qu’il pourrait le lui dire, à elle. Il en est encore temps. Il a besoin d’elle. Il prend son téléphone portable, cherche son nom dans sa liste de contacts, regarde sa photo, et, encore une fois, il hésite à l’appeler. Il la regarde longuement pour finalement se convaincre que cette pulsion, ce désir qu’il a maintenant de lui parler est irrationnel, presque une folie. Et, d’un seul coup, il renonce à passer cet appel et ouvre l’appareil, dont il retire la batterie et la carte SIM. Il n’est pas sûr que cela fonctionne, mais c’est la procédure qu’on lui a dit de suivre lorsqu’il ne voulait pas être géolocalisé. C’est une partie du “protocole”. Il ne l’a encore jamais appliqué, mais il est tout de même convaincu que, si on l’a entraîné à agir ainsi dans ce type de situation, c’est parce que cela fonctionne.