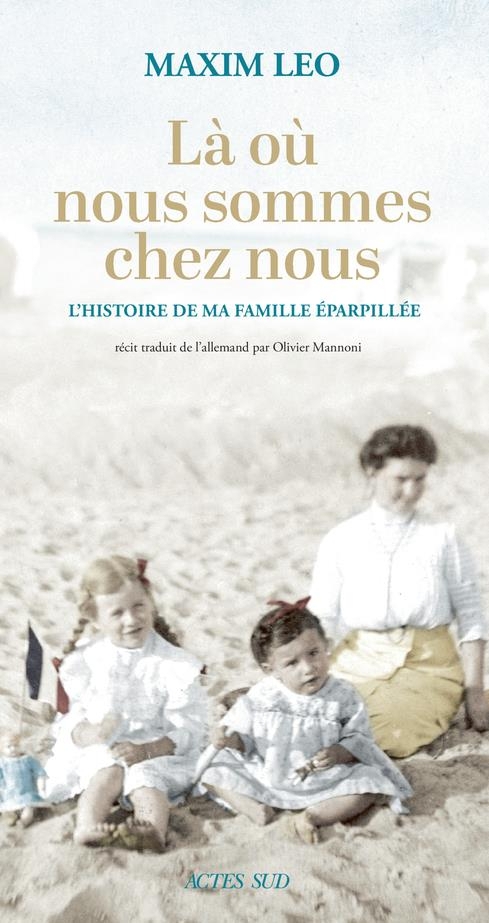

Là où nous sommes chez nous

Quatre personnes autour d’une table, et voilà la branche berlinoise des Leo pour ainsi dire au complet. Les nombreux autres membres de la famille, qui ont fui les nazis dans les années 1930, sont dispersés dans le monde entier. Au fil de ce récit poignant, Maxim Leo se rend chez eux, en Angleterre, en Israël et en France, et retrace le destin de ses trois grands-tantes : Hilde, l’actrice devenue millionnaire à Londres ; Irmgard, l’étudiante en droit qui s’est convertie au judaïsme avant de prendre le bateau pour Israël et de fonder un kibboutz sur les hauteurs du Golan ; et Ilse, la lycéenne qui a survécu en France dans la clandestinité. Il retrace aussi le touchant retour de leurs enfants et petits-enfants à Berlin, dans la patrie perdue de leurs ancêtres.

À la recherche des maillons manquants de la chaîne des souvenirs familiaux, Maxim Leo découvre un lien qui se joue de toutes les frontières. Avec Là où nous sommes chez nous, il livre l’histoire aussi inoubliable qu’émouvante de sa famille éparpillée.

Extrait

Mon frère s’est marié par une chaude journée de septembre dans une maison de maître du Brandebourg. Toute la famille était invitée, y compris ses membres qui vivaient en Israël, en Angleterre, en France et en Autriche. On a fini par ne plus savoir où mettre les Leo. Et quand, le soir venu, on a dansé dans le jardin, quand les cousins et cousines, les oncles et les tantes se sont mis à virevolter aux sonorités d’un orchestre de guitares russe, je me suis dit : comme ce serait bien d’être toujours aussi nombreux.

Il faut dire qu’ici, à Berlin, nous formons une assez petite famille. Par ailleurs, nous nous querellons volontiers et nous sommes rancuniers, ce qui explique pourquoi il est rare que nous nous retrouvions tous dans un même lieu. La famille, pour moi, c’est lorsque quatre personnes sont assises autour d’une table. Les nombreux autres Leo ont toujours été éloignés et éparpillés dans le monde entier. Ils sont parfois venus nous rendre visite, mais sans jamais rester assez longtemps pour devenir de vrais parents.

Enfant, j’enviais les gens qui avaient une grande famille : tout me paraissait tellement chaleureux et naturel, chez eux : c’était un nid dont on ne pouvait pas tomber. Ma propre famille, en revanche, me donnait une impression de fragilité. Il arrivait à ma mère de parler des autres, de Nina et Hanan en Israël, d’Ilse, Heinz et Susi à Vienne, d’André à Londres, Hilde à Chicago. Je demandais pourquoi ils habitaient tous si loin. Ma mère me répondait qu’autrefois toute notre famille vivait à Berlin, mais qu’ensuite les nazis étaient venus et avaient chassé tous les Juifs et tous les communistes. Du communisme, j’avais déjà entendu parler : après tout, nous vivions en RDA. Mais les Juifs, qu’est-ce que c’était ?

Ma mère me donna des explications qui me parurent complexes. Elle me dit que le judaïsme était une religion, que notre famille n’était certes pas croyante, mais qu’on l’avait persécutée tout de même. J’appris que son père à elle avait lui aussi dû quitter Berlin, qu’il était allé à l’école en France et qu’il était entré à seize ans dans la résistance aux nazis. “Après la guerre, ton grand-père est revenu à Berlin pour construire le socialisme. Les autres sont restés dans les pays où ils s’étaient réfugiés. Voilà pourquoi nous sommes aujourd’hui les seuls à vivre ici”, ajouta ma mère. Je me rappelle encore qu’à cette époque, j’en ai voulu à mon grand-père. Je me disais : pourquoi était-ce justement à lui de construire le socialisme ? J’aurais pu vivre à Londres, à Vienne ou à Paris plutôt que dans le quartier Lichtenberg à Berlin.

Il faut ajouter que, bien entendu, je trouvais très chic d’avoir autant de parents dans autant de pays : cela permettait d’impressionner les autres. Notre famille dispersée dans le monde nous donnait à nous-mêmes un je-ne-sais-quoi de cosmopolite. Je me rappelle les visites d’Ilse, qui avait les mêmes yeux doux que mon grand-père, parlait un dialecte viennois léthargique et m’offrait à chacun de ses passages des Mozartkugeln, les petites boules au chocolat fourré, ce pour quoi je lui suis encore aujourd’hui grandement reconnaissant. De Londres, André rapportait traditionnellement des After Eight en paquet familial et plusieurs boîtes de thé earl grey de Twinnings. Il portait des pantalons froissés et tachés, avait plus de poils aux oreilles que sur le crâne et racontait des histoires juives en s’étranglant le plus souvent de rire au moment de leur chute.

Un jour, André vint aussi en compagnie de sa mère, Hilde, dont il se disait, dans la famille, qu’elle était millionnaire. Hilde nous rendit visite quelques jours avant Noël et j’étais tout excité parce que je n’avais encore jamais vu une millionnaire. Et puis j’espérais bien entendu qu’elle m’offrirait un cadeau de Noël. Hilde portait un manteau élimé dont la poche gauche était arrachée et elle était coiffée d’un bonnet de laine beaucoup trop grand. Cela me surprit ; les millionnaires que j’avais vus à la télévision ne ressemblaient pas à cela. Hilde, les yeux brillants, s’est dirigée à grands pas vers mon frère et moi-même. “Je vous ai apporté un cadeau”, a-t-elle crié. Puis elle a sorti une orange de son sac à main, nous l’a tendue avec une expression grave et solennelle et nous a exhortés à la partager équitablement.

Je ne pouvais m’empêcher de penser à tout cela en regardant ma famille danser dans ce manoir brandebourgeois. Bien des années se sont écoulées depuis, Ilse et Hilde sont mortes depuis un certain temps déjà, tout comme mon grand-père et le socialisme qu’il avait aidé à construire. Aujourd’hui je peux à mon tour parcourir le monde et rendre visite à ma famille, mais plus je vais voir les miens dans des pays lointains, plus ils me manquent ici, à la maison. Je me sens comme l’enfant d’un couple divorcé qui ne cesse d’espérer qu’un jour, tous pourront de nouveau être ensemble.