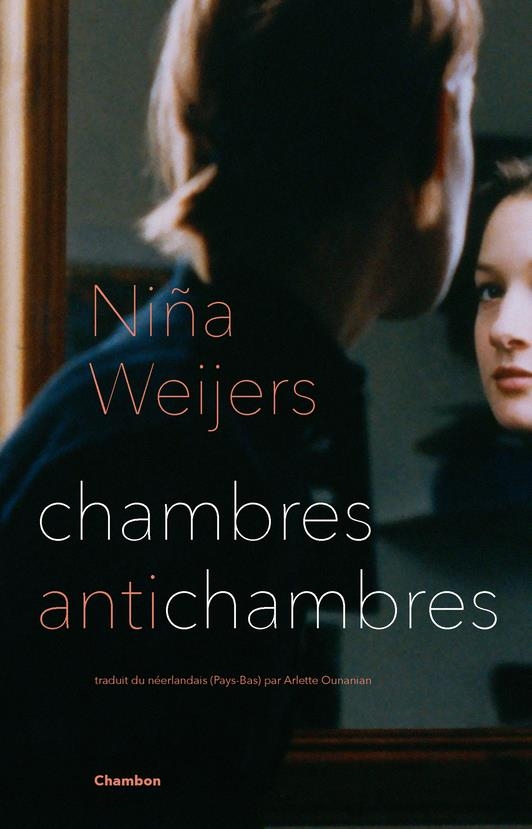

Chambres antichambres

Une jeune femme dans son bain s’immerge volontairement et ne sort le visage de l’eau qu’au dernier moment. Veut-elle disparaître, ou au contraire se dévoiler à nos yeux dans sa nudité ? Elle a une trentaine d’années, a publié un premier roman dont le succès l’a prise au dépourvu. Elle essaie d’en écrire un second, mais l’inspiration la fuit. À moins qu’elle-même ne fuie l’écriture en installant le désordre dans sa vie : elle quitte Amsterdam pour retrouver l’île des Antilles où elle a grandi, elle quitte l’homme qu’elle aimait pour se jeter dans une relation tumultueuse avec une autre femme, elle part pour de banales vacances d’hiver dans les Alpes et se perd dans le brouillard et la neige…

Mais attention, nous dit l’auteure, ceci n’est pas un roman ! D’étranges contradictions se glissent dans le récit des aventures tragicomiques de celle qui est tantôt présentée comme « la femme » et tantôt s’adresse à nous sous le masque du « je ». Est-ce bien la même personne ? Que savons-nous de cette femme ? Pour Niña Weijers, la connaissance de la réalité, à commencer par celle de soi, est sujette à caution. Refusant la cohérence illusoire d’un personnage et d’une chronologie, elle nous offre un kaléidoscope de récits sans hiérarchie ni raccords. Nous allons de l’un à l’autre comme d’une antichambre à une chambre – à condition de donner à ces mots les mêmes valeurs antagonistes qu’à «matière» et «antimatière».

Le premier étonnement passé, nous nous laissons séduire par cette brassée de mini-romans qu’on nous lance avec une généreuse nonchalance. Et, sensibles au caractère intime, existentiel, de ces récits, nous soupçonnons que l’auteure a eu besoin de nous tenir à distance pour mieux se livrer à notre regard. Avec une franchise désarmante, avec courage et audace, dans la vérité de la jeune femme qui sort du bain.

Extrait

Il faut que quelque chose se passe, a dit M.

Elle a trente-cinq ans mais porte son âge d’une tout autre façon que la grande majorité des femmes de ma connaissance. Les années sont bien présentes en elle mais plutôt comme une suite que comme une somme. Elle n’a pas d’enfant et n’en veut pas, et je pense, moi, que c’est un grand bonheur dans la vie d’une femme. Nous faisions notre tour de parc habituel. Le temps se manifestait par son absence, un nonair, une non-température, une indifférence humide qui s’infiltrait dans le tissu de nos manteaux ni d’été ni d’hiver.

M.veut toujours qu’il se passe quelque chose, jusqu’à ce que les événements se bousculent, alors elle éteint son téléphone, arrête de boire et ne désire plus qu’une chose, rester au lit avec Clarice Lispector, pour qui elle ressent une affection profonde qui ressemble davantage à de l’amour que la plupart des relations humaines qui passent pour tel. Mais maintenant, elle parle de son livre et ce qui doit arriver est ceci : je meurs et elle doit s’occuper de mon chien, qui n’est pas un chien mais un cheval nommé Carlo. Le cheval existe vraiment, il gambade dans un pré en bordure de son village natal et il appartient à un fermier qui s’en désintéresse.

Elle a eu l’idée de ma mort quand la radio a annoncé qu’une Néerlandaise de trente-deux ans avait perdu la vie dans un accident de ski en Suisse. Quelques jours plus tôt, j’avais laissé Théo chez elle pour aller skier avec deux couples de mes amis. Pendant quelques heures, elle s’était persuadée que cette femme, c’était moi. Elle avait regardé mon chien endormi, pénétrée d’un tout nouveau sentiment de responsabilité qui, superficiellement, la rendait nerveuse mais intérieurement, l’apaisait.

Mais tu sais que je n’ai pas trente-deux ans, ai-je dit. Et que je n’étais pas en Suisse mais en France.

Elle le savait bien sûr, mais les journalistes pouvaient être négligents. Le fait est que j’étais morte. Ou plutôt, et elle espérait que je ne le prendrais pas mal, ses premières pensées avaient été pour Théo et les grands changements que sa présence allait apporter dans sa vie. Elle l’avait longtemps observé, mais il ne s’était rien passé, sinon que de temps en temps il poussait un soupir comme si dormir l’épuisait. Elle se promenait avec lui dans le parc quand elle a reçu un texto venant de moi. Un instant, elle a cru que c’était une mauvaise blague, ou un fantôme. Ensuite, tout s’est remis en place. La morte est redevenue une unité statistique, le chien n’était plus son chien et elle pouvait continuer à vivre comme elle l’avait toujours fait.

Je lui ai demandé si elle n’était pas soulagée de me savoir toujours vivante.

Folle de joie, a-t-elle dit. Dresser un chien n’était pas dans ses cordes. Elle se moquait éperdument que le chien s’assît ou non quand elle disait assis, et elle ne pouvait que lui donner raison s’il préférait faire ses besoins dans le couloir plutôt que dehors sous la pluie. De plus, elle savait enfin comment continuer son histoire, même si la version fictive de ma mort devait être une triste mais courte agonie.

Je lui ai demandé quelle maladie elle me réservait.

Le cancer, bien sûr. Est-ce que je savais qu’il pouvait aussi s’attaquer au cœur ?

Ce n’est pas un peu surfait, ai-je dit, pour un roman ?

Un cheval, lui semblait-il, serait plus intéressant qu’un chien, parce que cela engendrait plus de complications. Il lui faudrait déménager à la campagne.

Et moi, j’habite déjà à la campagne, avec mon cheval?

Elle n’y avait pas encore réfléchi, même si, de toute façon, il ne s’agissait pas de moi mais de la situation pénible dans laquelle ma courte agonie et ma mort soudaine l’avaient placée.