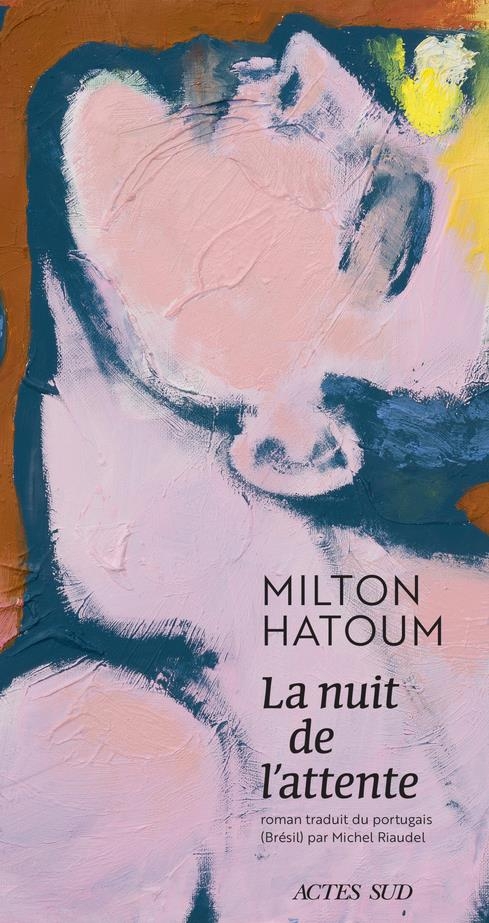

La Nuit de l'attente

Roman de formation et de désillusion où Milton Hatoum quitter Manaus, le théâtre amazonien de toute son oeuvre, pour une évocation nostalgique de ses années de jeunesse à Brasilia : les idéaux de 1968, la liberté sexuelle, la contre-culture. Une génération marquée, comme lui, par le désir d'émancipation et fracassée la violente répression de la dictature militaire. Ce roman est aussi le formidable portrait littéraire de Brasilia, qui s'est rêvée utopie urbaine pour se réveiller ville sans mémoire.

Extrait

Paris, décembre 1977

La ville est glacée, mais pas toujours silencieuse : un charivari de touristes qui passent la Seine. Nous sommes du même pays, et marchons vers des rives opposées. Ces voix, ces rires, existent-ils vraiment ?

Aujourd’hui, à Neuilly, mon élève français m’a offert un café et a voulu parler un peu du Brésil. La causette, d’abord creuse, a roulé sur un sujet plus épineux, qui a très vite pris un tour grave ; puis il a suffi de deux tasses de café et de quelques petits gâteaux pour passer de la gravité à la terreur politique. À la fin, mon élève, coi, a réglé les quarante francs du cours et m’a gratifié d’un cinquième billet de dix. Tel a été le bénéfice de cette après-midi grise et froide.

J’ai empoché l’argent et j’ai traversé à pied le bois de Boulogne : les arbres nus, le sol recouvert d’une fine gelée, on entendait chanter les oiseaux sans les voir. Cette paix a été minée par les souvenirs de lieux et de gens venus de moments différents : Lázaro et sa mère, dans leur baraque de Ceilândia, la voix du Géologue sur le campus de l’université de Brasília, l’apparition d’une femme dans la chambre d’un hôtel de Goiânia, l’ambassadeur Faisão déclamant les vers d’un poète nord-américain : “Juste une vérité de plus, un élément de plus dans l’immense désordre des vérités...”

L’autre jour j’ai vu le visage de Dinah, je l’ai suivi et je me suis trouvé face à une Française, étonnée que je la regarde ; d’autres visages brésiliens me sont apparus, dans les musées, au guichet d’un cinéma de Denfert, sur les marchés de la ville.

J’ai pris le métro jusqu’à Châtelet, j’ai joué de la guitare dans le tunnel étouffant de la station et je me suis rappelé les leçons de musique de la Chanteuse. Je n’ai entendu parler portugais ni sur le quai ni dans les couloirs, j’ai ramassé les pièces dans l’étui de la guitare et j’ai arpenté le Marais jusqu’au Royal Bar. Un cognac. J’ai ouvert mon carnet d’annotations et j’ai attendu mes trois amis brésiliens. On avait dit sept heures.

Des gens emmitouflés passent sur le trottoir de la rue Sévigné, des voix emplissent le Royal Bar, dehors un saltimbanque a traversé l’air glacé et a demandé une petite pièce à une femme.

Huit heures et quart. Damiano Acante, Julião et Anita m’ont posé un lapin.

On n’est pas prêt à tout supporter quand on est loin...

La mémoire occulte la beauté de cette ville.

Je loue à un couple d’Angolais qui a fui la guerre. C’est dans cette petite chambre en forme de trapèze que je dors ; pour me tenir debout, avec la mansarde, je dois me coller à la petite table contre le mur, côté fenêtre. Je mange dans le quartier, un bistro de la rue de la Goutte-d’Or, ou du boulevard de la Chapelle, sur le chemin du métro ; ensuite, je traverse la ville pour donner mes cours particuliers, à l’heure du rush je descends à Châtelet, je gagne quelques sous avec ma voix et ma guitare, et je rentre à Aubervilliers dans les dix heures passées, les deux Angolais dorment déjà. Lui est concierge dans un petit hôtel du coin, sa femme est au chômage. Ils me parlent peu, toujours en portugais, entre eux ils se parlent kimbundu.

Aujourd’hui je me suis réveillé en sursaut, je me suis levé pour boire de l’eau et me suis cogné au plafond. Matin sombre. Le rêve m’est revenu, ce qui a décuplé ma mauvaise humeur.