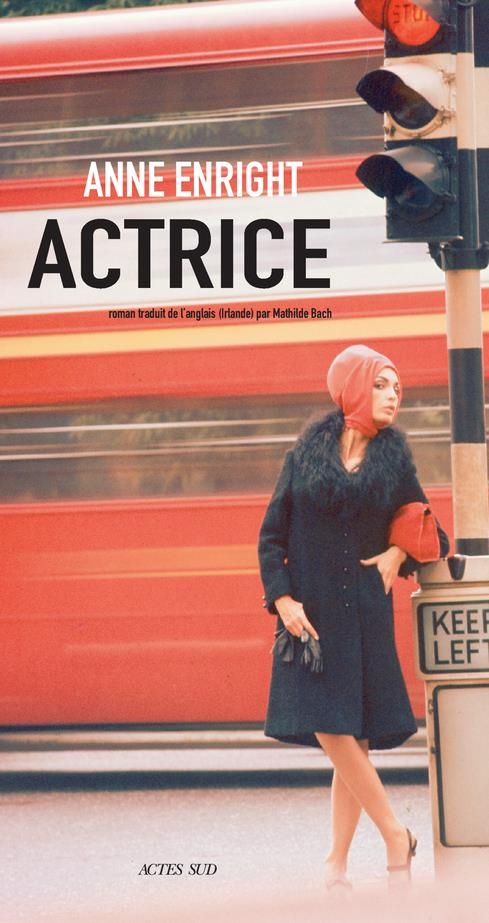

Actrice

Star de la scène et du grand écran dans les années 1960 et 1970, l’actrice irlandaise Katherine O’Dell a vu sa carrière s’interrompre brutalement au seuil de la quarantaine, avant qu’un acte de violence désespéré ne précipite sa chute. Que lui est-il arrivé ? Vingt-cinq ans après sa mort, sa fille Norah se met en quête de la vérité et entreprend l’impossible : dresser le portrait d’une actrice, d’une mère, d’une femme. Naviguant entre le passé et le présent, le glamour et la tragédie, Anne Enright signe un roman fascinant sur les revers de la célébrité, les secrets de famille et le lien infrangible entre une mère et une fille.

Extrait

Les gens me demandent : “Comment était‐elle ?” et je tâche de saisir le sens de leur question : comment était‐elle en vrai, dans ses pantoufles, à manger des tartines de confiture, quel genre de mère était‐elle, ou bien quel genre d’actrice – nous n’utilisions pas le mot star. La plupart du temps, cela dit, leur question porte sur celle qu’elle était avant de basculer dans la folie, comme si leur mère à eux aussi pouvait se gâter dans la nuit, telle une bouteille de lait qu’on aurait oublié de remettre au frais. Ou comme si eux‐mêmes, sans le savoir, ne tournaient pas rond.

Un glissement s’opère pendant qu’ils me parlent. J’ai l’habitude maintenant. Cela fait son chemin lentement ; leur curiosité grandit, et peu à peu ils ont l’air, émerveillés, de retrouver un ancien amour après des années de séparation.

“Vous avez ses yeux”, disent‐ils.

Les gens l’aimaient. Les inconnus, je veux dire. Je voyais comme ils la regardaient, hochaient la tête à chacun de ses mots sans pourtant en entendre un seul.

Et oui, j’ai ses yeux. Du moins mes yeux sont‐ils de la même couleur que ceux de ma mère ; une nuance de noisette que, dans son cas, les gens préféraient appeler vert. En réalité, chaque fois qu’un journaliste a plongé dedans, des paragraphes entiers de marais et de pâturages ont tenté d’épuiser la couleur de ces yeux. Nous partageons aussi cette même manière de refermer les paupières, lentement, tendrement, comme si nous étions en train de penser à quelque chose de très beau.

Je le sais parce que c’est elle qui m’a appris à le faire. “Pense au vent, m’a‐t‐elle dit, au vent dans un cerisier en fleur.” Il m’arrive d’y penser, effectivement.

Tels sont les dons que j’ai reçus de Katherine O’Dell, star des planches et du grand écran.

“Comment vas‐tu, ô ma mère ?

— On ne peut mieux”, répondait‐elle, et les bourgeons éclos venaient frôler le tronc du cerisier tandis qu’elle me regardait.

Un homme dans la cuisine de Dartmouth Square (tous les événements marquants de ma vie semblent s’être produits dans cette cuisine) raconta qu’il connaissait quelqu’un qui avait couché avec Marilyn, et ne s’était “jamais lavé”. Un soir de mon enfance, j’ai été cueillie par cette information en descendant les escaliers, et elle sortait de la bouche d’un vieil homme si sympathique que j’en suis restée marquée pour toujours. Alors quand les gens demandent : “Comment était‐elle ?” je m’empresse de répondre : “Assez propre sur elle, en fait”, avant d’ajouter : “Enfin, pour l’époque.”

Allons‐y, donc. La voilà, Katherine O’Dell préparant son petit‐déjeuner, attendant du frigo et des placards qu’ils lui fournissent les ingrédients de son repas avec un succès mitigé. Où est‐ce que c’est, où est‐ce que c’est, c’est là ! Oui ! La confiture. Le soleil entre par la fenêtre, la fumée de sa cigarette monte et s’enroule en une élégante double volute. Que puis‐je ajouter ? Lorsqu’elle mangeait ses tartines de confiture, elle ressemblait à n’importe qui qui mangerait des tartines de confiture, sauf que la frontière entre ses lèvres et sa peau demeurait d’une extrême précision, même une fois sortie d’un écran de quatre mètres de large.

La voilà donc, mangeant des tartines. À toute vitesse. Elle maintient la tranche de pain à hauteur de sa bouche, mord, mâche, mord encore. Avale. Recommence trois ou quatre fois peut‐être, avant de la reposer sur son assiette. Elle croque une dernière fois dedans : l’abandonne. Après quoi un dernier élan d’amour échappe à la tartine, sa main balaie l’air, légère, dans un flottement entre rejet et désir. Non, elle ne veut plus de sa tartine.

Elle décroche le combiné du téléphone et compose un numéro. À la seconde où elle avait le téléphone en main, tout était “merveilleux !”, il fallait se faufiler sous le long fil usé et tout entortillé qui la reliait à cet objet beige fixé au mur de la cuisine, tandis qu’elle faisait les cent pas, cigarette à la main, lançant des “merveilleux !” au téléphone et des clins d’œil à mon intention, pour que je lui passe son café ou son verre de vin hors de portée et qu’elle me montrait du doigt en faisant des moulinets de sa main libre.

“Simplement merveilleux”, dit‐elle sans doute.

Ou bien elle me parle. Moi, petite fille de huit ou neuf ans assise devant la table dans une robe de coton rose rapportée d’Amérique. Sa conversation englobe même le chien qui attend sous la table, comme les chiens dans les films qui guettent les restes, les miettes. Mais surtout elle s’adresse au plafond, à la limite entre mur et plafond. Ses yeux vagabondent le long de cette ligne comme s’ils cherchaient des idées là‐haut, ou une justice. Oui, c’est cela qu’elle veut. Elle baisse la tête un instant pour allumer une autre cigarette. Elle recrache la fumée.

La tartine ne l’intéresse plus du tout désormais. La tartine est morte pour elle. La chaise est rangée sous la table, la cigarette écrasée dans l’assiette. Elle se redresse et s’en va. Quelqu’un d’autre s’occupera de tout ça. Il me semble bien avoir mentionné le fait que ma mère était une star. Pas seulement sur grand écran ou sur scène, à la table du petit‐déjeuner aussi, ma mère, Katherine O’Dell, était une star.

Une heure et quelques plus tard, elle réapparaît dans la cuisine, furieuse, Bon sang, bon sang. La vaisselle s’entrechoque. Elle pourrait bien balancer la tartine par la fenêtre ouverte ou même casser l’assiette sur le rebord de l’évier. Kitty n’est pas là. Kitty fait des courses pour le dîner, Kitty a pris une journée pour s’occuper de sa sœur cancéreuse. Kitty n’est jamais là quand on a besoin d’elle, pourtant Kitty a toujours été là. Et lorsqu’elle arrive enfin, les bras chargés ou triste, l’assiette était un accident et Kitty est un trésor qu’il faut choyer, bichonner. Notre gouvernante, Kitty, faisait le ménage tous les jours, elle avait un balai mécanique dernier cri, elle eut même l’un des premiers lave‐vaisselles du pays. Arrivé à temps pour mon vingt et unième anniversaire, l’événement a été immortalisé : sur la photo, ma mère ouvre la porte dans un nuage de vapeur, tandis qu’en arrière‐plan Kitty se cramponne à ses opinions et à son gros évier en céramique.

Ma mère m’a fait mettre une robe pour l’occasion. Entre‐temps les cotons roses américains ont cédé la place à la robe‐tablier trois boutons ou à la robe taille basse courte d’où dépassent mes genoux malingres et cagneux. J’ai vingt et un ans. Mes bras sont mous, d’une blancheur marbrée : je suis trop grande. Pour mon anniversaire, j’arbore une tenue vert marécage et rose nausée avec des pompons en tulle sur une jupe longue, en tulle elle aussi. Ma mère – la voilà, brandissant le gâteau d’anniversaire bien haut – est tout en noir. En face d’elle se tient une petite foule, dont je suis. Il y a quelque chose de saturé sur les visages de cette deuxième photo. Je les observe, à des années de distance, leurs joues couperosées, leurs yeux fixes, et je me demande ce qu’ils ressentent.

Éblouis.

On pourrait détailler leurs traits longtemps.

Derrière un masque de ravissement, leurs yeux la scrutent, et ce regard dit moins l’attraction que le désastre. Certains sourires s’étirent douloureusement, jusqu’à l’envie en puissance. En particulier ceux des femmes. Inutile de le nier – ma mère rendait les femmes particulièrement sévères pour elles‐mêmes.

Au milieu du groupe, mon visage, à vingt et un ans, tétanisé par les feux de sa rampe, mais attendri en même temps par son attention. Les flammes des bougies, petites et droites. Je suis captive de son regard, tandis qu’autour de nous se déchaînent les fervents et les sauvages. Ou bien est‐ce l’alcool qui leur donne cet air‐là. Une foule de visages se masse autour de nous.