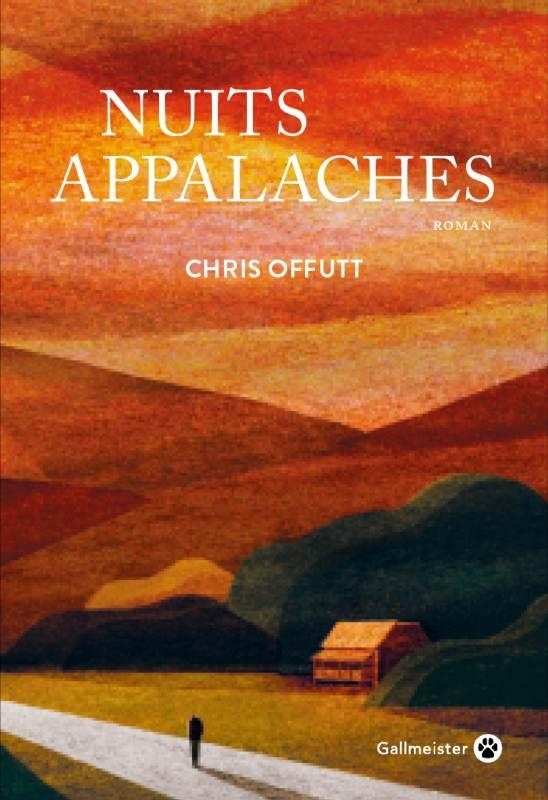

Nuits Appalaches

Nuits Appalaches, le nouveau roman de Chris Offutt, est une histoire amorale de détermination, de vengeance et de rédemption.

Présentation de l'éditeur

À la fin de la guerre de Corée, Tucker, jeune vétéran de dix-huit ans, est de retour dans son Kentucky natal. En stop et à pied, il rentre chez lui à travers les collines, et la nuit noire des Appalaches apaise la violence de ses souvenirs. Sur son chemin, il croise Rhonda, quinze ans à peine, et la sauve des griffes de son oncle. Immédiatement amoureux, tous deux décident de se marier pour ne plus jamais se quitter. Tucker trouve un boulot auprès d’un trafiquant d’alcool de la région, et au cours des dix années qui suivent, malgré leur extrême précarité, les Tucker s’efforcent de construire un foyer heureux : leurs cinq enfants deviennent leur raison de vivre. Mais quand une enquête des services sociaux menace la famille, les réflexes de combattant de Tucker se réveillent. Acculé, il découvrira le prix à payer pour défendre les siens.

Extrait

1

Tucker marchait depuis six heures dans la brume rampante dont les vagues chatoyaient au petit matin. Un véhicule passa devant lui: un fermier avec une cargaison de bois de chauffage, deux enfants renfrognés et une femme maigre qui tenait un bébé dans ses bras. Tucker savait qu’ils n’allaient pas le prendre. Il ne pouvait pas en vouloir à cet homme funeste au chapeau rabattu sur les yeux à cause du soleil, une cigarette coincée entre les dents. Le pauvre avait déjà assez de soucis.

Tucker chercha un peu d’ombre et en trouva une bande projetée par le pied d’un panneau publicitaire qui l’encourageait à acheter de la crème à raser. Il était mal rasé, mais il ne voyait pas comment une photo géante pourrait le convaincre de dépenser des sous pour un produit qu’il pouvait fabriquer avec du borax, de l’huile et des copeaux de savon. Il se délesta de son sac à dos, ouvrit une boîte de saucisses Libby’s et les mangea avec des crackers. Il décapsula une bouteille d’Ale-8 dont il but la moitié.

Une sauterelle atterrit sur son avant-bras et il admira son corps vert soyeux, ses pattes dentelées et ses ailes délicates. Elles étaient plus jolies que les criquets et ne vous pissaient pas dessus comme les grenouilles. L’insecte se pencha en arrière, gonfla son thorax et écarta ses ailes comme pour se préparer au combat. Tucker l’éloigna d’une pichenette. Il jeta la conserve vide dans un fossé envahi d’asclépiade en fleur et se mit en marche.

Le soleil grimpait de plus en plus haut. Il lui fallait de l’ombre, assez pour une sieste. Au lieu de ça, il fit un bout de chemin avec un vétéran de la Seconde Guerre mondiale qui le laissa monter dans son vieux coupé de 1939. L’homme ne dit pas un mot sur cent cinquante kilomètres et le déposa au pont de Ripley. Tucker remercia le conducteur, qui grommela, cracha par la fenêtre et s’éloigna.

Tucker, encore dans l’Ohio, contempla les terres vertes et ondoyantes du Kentucky de l’autre côté du fleuve. Il était parti au début de l’été et revenait au printemps, un hiver de guerre entre les deux. Il entama la traversée du pont. Le vent fit osciller la structure et Tucker attrapa une suspente. L’espace d’un instant, il eut en tête l’image d’une douzaine de cadavres ennemis éparpillés sur un pont dynamité près de la ligne de front, dont la démarcation changeait d’une semaine à l’autre. Si jamais l’Ohio attaquait le Kentucky, un des deux camps ferait voler ce pont en éclats. Personne ne saurait faire la différence entre les soldats, comme entre les Coréens du Nord et du Sud. C’était la guerre de Truman, pas celle de Tucker, mais il avait tué et avait failli se faire tuer, et il avait vu des hommes trembler de peur et pleurer comme des enfants. Sa solde de quatre cent quarante dollars était répartie en liasses compactes sur tout son corps dans chacune de ses poches. Les onze médailles qu’il avait reçues étaient au fond de son sac à dos.

Il traversa le pont et foula enfin la terre qui lui avait tant manqué. Sous un saule bouffi, il cassa une allumette en deux avec l’ongle de son pouce, mit la moitié de côté et s’alluma une Lucky, reposant sa tête sur son sac. Bercé par le mouvement du feuillage qui fragmentait l’ombre et la lumière en un motif kaléidoscopique, il s’endormit.

Tucker s’éveilla d’un sommeil sans rêves, tout de suite aux aguets, puis il se détendit quand il réalisa où il se trouvait.

Il alluma une nouvelle Lucky. Il souffla un rond de fumée qui se dissipa comme sous l’effet d’un coup de marteau. Le clocher d’une église pointait au-dessus des arbres et il sut qu’il y avait une ville par là, mais il ne savait pas laquelle ni le nom du comté. Ça n’avait pas d’importance. Il n’aimait pas les villes – trop de gens qui faisaient trop de choses à la fois, trop de bruit, une routine assommante. Il se demanda vaguement quel jour c’était, quel mois.

Tucker but une gorgée à sa gourde et se mit en route vers l’est. La marche l’apaisait. Il aimait faire fonctionner ses jambes comme un véhicule dont il avait le contrôle, sentir le tiraillement familier du sac à dos sur ses épaules. Par habitude, il fit basculer son poids d’un côté pour compenser celui du fusil qu’il n’avait pas. L’absence d’arme le troublait confusément, tel un amputé qui a perdu un membre.

Il avait grandi dans un monde où les armes étaient aussi banales que les outils de jardin, mais il avait développé une affection toute particulière pour sa carabine M1. En tant que membre le plus petit et le plus jeune de sa section, il parlait rarement. Ses premiers mots avaient été prononcés en réponse à un caporal qui lui demandait si son fusil lui plaisait. Tucker avait dit, “Il tire bien”, et un silence s’était abattu comme un filet sur les autres hommes. Ils s’étaient regardés les uns les autres, puis ils avaient éclaté d’un rire tonitruant. Quatre d’entre eux étaient morts au combat. Ils ne riraient plus jamais de lui.

Il entendit le bruit de ferraille d’un moteur qui ne tournait que sur cinq cylindres. On aurait dit un chien boiteux. Il s’écarta sur l’herbe pour laisser passer le pick-up. Une des chaînes du hayon manquait. La lumière filtrait à travers les trous de rouille du pare-chocs, et une plaque d’immatriculation de l’Ohio était maintenue par du fil de fer. Le pick-up ralentit pour arriver au niveau de Tucker, mais le conducteur le héla par la vitre sans s’arrêter complètement.

— Je te dépose quelque part?

Tucker acquiesça.

— Eh ben monte, alors. Si je m’arrête, pas sûr qu’il redémarre.

Le conducteur se pencha par-dessus la banquette et poussa la portière passager pour l’ouvrir. La portière alla jusqu’à la limite de ses gonds avant de revenir en arrière et de se refermer.

— Foutue portière, dit le conducteur. Enfin, grimpe, si le cœur t’en dit.