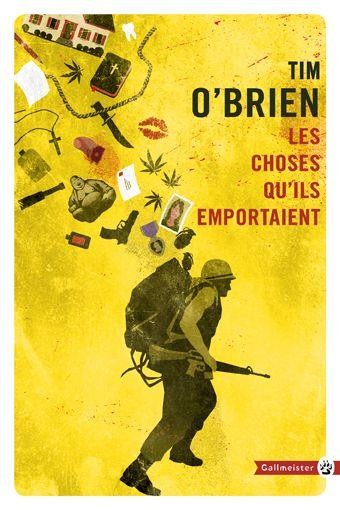

Les choses qu'ils emportaient

Tim O'Brien, jeune homme projeté malgré lui dans le tumulte de la guerre du Vietnam, tente, vingt ans après, d'exorciser les fantômes qui le hantent. Devenu écrivain, il se met lui-même en scène aux côtés de ses compagnons d'armes dont il fait, par la grâce d'un alliage subtil entre sa mémoire et son imaginaire, les acteurs et les victimes d'une guerre absurde. Fragments de vie et de mort, de courage et de lâcheté, de folie et de raison, ses histoires sont autant d'échappées poétiques qui oscillent entre passé et présent, et soulignent l'éternel besoin de l'individu de retrouver la flamme d'une innocence perdue.

La presse en parle

Les Choses qu'ils emportaient est un livre dur, douloureux, souvent poignant, mais quelque chose dans ses phrases (leur longueur peut-être, ou leur fluidité, cette sincérité et cette humanité qui affleurent presque sous chaque mot) nous arrache au présent de la guerre et nous entraîne ailleurs.

Didier Garcia, Le matricule des anges

Extrait

Lorsque l’hélico eut emporté Lavender, le lieutenant Jimmy Cross conduisit ses hommes dans le village de Than Khe. Ils brûlèrent tout. Ils abattirent les poules et les chiens, ils mirent le village à sac, ils appelèrent l’artillerie et assistèrent à la destruction, puis ils marchèrent pendant plusieurs heures dans la chaleur de l’après-midi, et ensuite, au crépuscule, lorsque Kiowa expliqua comment Lavender était mort, le lieutenant Cross se rendit compte qu’il tremblait.

Il essaya de ne pas pleurer. Avec sa pelle-bêche, qui pesait 2,3 kg, il commença à creuser son abri dans la terre.

Il se sentait honteux. Il se détestait. Il avait aimé Martha plus que ses hommes, et en conséquence Lavender était maintenant mort, et c’était quelque chose qu’il devrait porter comme un boulet sur l’estomac pendant le reste de la guerre.

Tout ce qu’il pouvait faire, c’était creuser la terre. Il se servait de sa pelle comme d’une hache, assenant de grands coups, éprouvant à la fois de l’amour et de la haine, et puis plus tard, quand il fit complètement noir, il s’assit au fond de son abri et sanglota. Cela dura longtemps. Il avait de la peine pour Ted Lavender, mais surtout pour Martha et pour lui-même ; parce qu’elle appartenait à un autre monde, qui n’était pas tout à fait réel, et parce qu’elle était élève de première année au Mount Sebastian College dans le New Jersey, qu’elle était une poétesse, qu’elle était vierge et qu’elle n’était pas impliquée, et parce qu’il comprenait qu’elle ne ressentait pas d’amour pour lui et n’en ressentirait jamais.

Comme du ciment, murmura Kiowa dans le noir. Je vous jure, boum, terminé. Sans un mot.

Tu l’as déjà dit, répliqua Norman Bowker.

Il venait juste de pisser, tu sais ? Encore en train de remonter sa braguette. Descendu en la remontant.

D’accord, très bien. Ça suffit.

Ouais, mais tu aurais dû voir ça, le pauvre type…

Tu l’as déjà dit, mec. Comme du ciment. Alors pourquoi tu fermes pas ta putain de gueule ?

Kiowa secoua tristement la tête et regarda en direction de l’abri dans lequel le lieutenant Jimmy Cross était assis à observer la nuit. L’air était épais et humide. Un brouillard chaud et dense recouvrait les rizières et il régnait le calme qui précède la pluie.

Au bout d’un moment Kiowa soupira.

Une chose est sûre, dit-il. Le lieutenant souffre beaucoup. Je veux dire, cette façon de pleurer – la façon dont il a réagi – c’était pas du bidon, c’était vraiment de la douleur. Ça lui a fait un coup.

Bien sûr, dit Norman Bowker.

Quoi que tu en dises, ça lui a fait un coup.

On a tous des problèmes.

Sauf Lavender.

Non, je crois pas, répondit Bowker. Mais sois gentil, quand même.

Tu veux que je la ferme ?

Comme un bon petit Indien. Ferme-la.

Kiowa haussa les épaules et enleva ses bottes. Il voulait encore parler, juste pour apaiser son sommeil, mais au lieu de cela il ouvrit son Nouveau Testament et le plaça sous sa tête en guise d’oreiller. Le brouillard faisait paraître les objets creux et sans point d’attache. Il essaya de ne plus penser à Ted Lavender, mais il se souvint alors combien ça c’était passé vite, sans drame, tombé et raide mort, et il était difficile de ressentir autre chose que de la surprise. Cela ne semblait pas chrétien. Il aurait aimé éprouver une grande tristesse, ou même de la colère, mais il ne ressentait aucune de ces émotions et il n’arrivait pas à les faire naître. Il se sentait surtout heureux d’être vivant. Il aimait l’odeur du Nouveau Testament contre sa joue, l’odeur du cuir, de l’encre, du papier et de la colle, et des autres produits chimiques. Il aimait écouter les bruits de la nuit. Même sa fatigue, elle lui était douce, et ses muscles raides, et la conscience aiguë de son propre corps, la sensation de flotter. Il savourait le fait de ne pas être mort. Allongé là, Kiowa admirait l’aptitude au chagrin du lieutenant Jimmy Cross. Il aurait voulu partager la douleur de cet homme, il aurait voulu être ému comme Jimmy Cross. Cependant, lorsqu’il fermait les yeux, tout ce qu’il pouvait penser c’était : Boum mort, et tout ce qu’il pouvait ressentir c’était le plaisir d’avoir enlevé ses bottes et le brouillard qui s’enroulait autour de lui et le sol humide et l’odeur de la Bible et le bien-être pelucheux de la nuit.

Au bout d’un moment, Norman Bowker s’assit dans le noir.

Nom de Dieu, dit-il. Si tu veux parler, parle ! Dis-le-moi et qu’on en finisse.

Laisse tomber.

Non, vieux, vas-y, s’il y a une chose que je déteste, c’est bien un Indien silencieux.