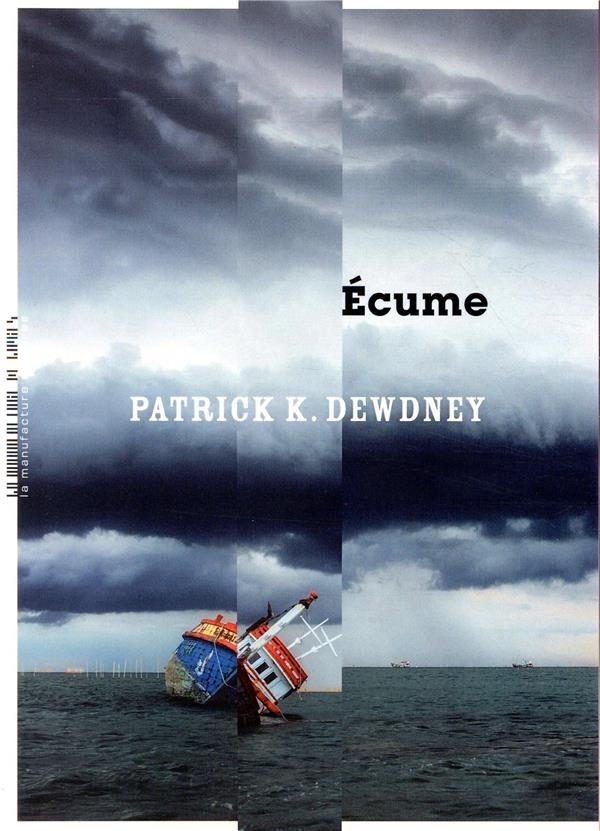

Ecume

Marins pêcheurs, un père et un fils font traverser la Manche à des familles de réfugiés. Mais quand le transfert se passe mal, commence un huis-clos maritime sur des éléments déchaînés.

Présentation de l'éditeur

Ils ont toujours été marins. Mais depuis que dans la famille, il n'y a plus que le père et le fils, peu à peu s'est installé le silence. Et ce père, devenu muet, entraîne le fils sur une mer toujours plus déchaînée, comme s'il avait besoin de frôler la mort pour se sentir encore vivre. En dehors de la pêche, il y a un autre commerce auquel le père a décidé de se livrer. Il vend des traversées aux passeurs qui conduisent les migrants des côtes françaises à l'Angleterre. L'équilibre de leur vie est fragile et il ne faudra qu'un incident pour que de manière incontrolable tout bascule et que la mer devienne le théâtre d'un étrange huis-clos.

Patrick K. Dewdney, avec ce roman poétique et puissant, s'impose comme une jeune voix marquante de la littérature française contemporaine.

Extrait

Lorsqu’ils quittent le cabanon pour prendre la mer, la nuit les enserre comme un lac immense et sans issue. De part et d’autre du sentier de sable, une armée de tiges sombres verrouille les dunes à la côte. L’oyat s’ébouriffe et convulse en nappes bleues dans la pénombre. La bruine imbibe les dos voûtés, emprisonne les relents squameux des appâts. Derrière les murs de sable, le fracas lourd du ressac retentit. un tambour qui gronde la lenteur. L’inexorable dislocation. Ici, le jour ne pointe pas encore. L’automne n’est plus si jeune, mais la douceur dégouline depuis les courants tièdes du grand large. Il ne fait pas froid. Le crachin est si fin qu’il se confond avec la moiteur de l’air. L’humidité vient frôler et étreindre autant que l’obscurité, se couche sur le chemin en effervescences minuscules. Ils vont tous deux en file indienne. Le père marche à l’avant. Son pas est rapide, pressé par l’appel de l’écume.

Le fils traîne sur ses talons. Les mains poisseuses, courbé sous le poids des seaux, le fils foule la noirceur hérissée des dunes. Lorsque les sinuosités du sentier laissent place au répit relatif de la ligne droite, il lui arrive de songer à la manière dont le sommeil l’épargne, depuis quatre jours déjà. Du cabanon, il faut un peu plus d’une heure pour rejoindre le mouillage. Les lueurs du village se précisent davantage à l’apogée de chaque ascension, un saupoudrage d’éclats sur l’eau luisante du havre. Parfois, les phares d’un véhicule viennent troubler le tableau flottant et découpent dans le noir de longues plaies halogènes. Le ressac étouffe encore le ronron des rares moteurs. Le fils réajuste la hampe de la gaffe dont il s’aide pour transporter les seaux. À mi-chemin, le bois n’avait plus rien à chevaucher qui ne soit déjà endolori.

Désormais, chaque cahot appelle l’élancement et la fourbure. La piste pâle bifurque nerveusement, s’enfonce dans un défilé herbeux avant de repartir en cabré vers l’encrage obscur du ciel. Le fils s’efforce de planter ses pieds dans l’empreinte profonde des bottes du père, là où la marche est plus facile. De plus en plus souvent, ils parcourent le trajet de cette façon, chargés de chair et de puanteur. La sueur colle ou glisse sous le caoutchouc. L’échine tiraille sourdement. Au sommet des crêtes, le souffle immense de la mer les érafle, et en contrebas, à plus d’un kilomètre de là, l’eau blanche tonne sur la grève. Sur les hauteurs, le sable n’amortit plus rien, ni le rugissement, ni la risée, et sous l’afflux, les tympans cravachent de concert avec la toile des cirés. Par à-coups, le père frémit. Le parfum du sel est là, dans le moindre lambeau de vent mouillé. Le fils inspire l’iode, expire, épie les tressautements qui animent le dos busqué du père. Ses yeux noirs détaillent chaque secousse. Rien ne se perd. Pas le moindre sursaut. À demi engloutis par la bruine, ils replongent à l’abri pour un temps.