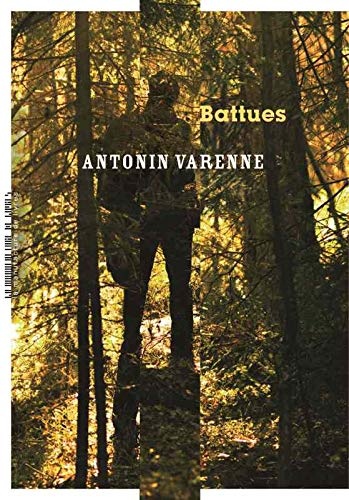

Battues

Un garde forestier disparaît. L'amour de jeunesse de Rémi, garde-chasse solitaire, revient dans sa ville. Des familles depuis toujours se disputent la terre et le pouvoir. L'heure de la battue a sonné.

Présentation de l'éditeur

Philippe Mazenas, garde forestier, a disparu. Après plusieurs jours de recherche, son meilleur ami, Rémi Parrot, découvre en forêt son corps mutilé par les bêtes sauvages. Dans cette affaire, la profusion des rancunes qui se révèlent au fil des interrogatoires ne cesse d'allonger la liste des suspects. On pourrait croire à un règlement de comptes, mais à l'instar de la mémoire des hommes, la terre sait conserver les secrets. Et l'amour de jeunesse de Rémi choisit précisément ce moment pour réapparaître et attiser les tensions. En ce pays de rivalités ancestrales, l'heure de la battue a sonné.

Extrait

Vingt ans après l’accident, neuf jours après la découverte du premier cadavre, douze heures après la fusillade

Quand j’y suis née, R. était encore une ville. Quatre cents personnes travaillaient à l’usine Phillips. Vivre ici avait autant de sens qu’ailleurs. Il y avait une vingtaine de bistrots, des boutiques de vêtements. Les restaurants avaient des clients, il y avait la queue au cinéma le samedi soir, on construisait des lotissements autour de la ville. Les banques prêtaient à des ouvriers qui comptaient sur leur boulot pour les amener jusqu’à la retraite.

Les jeunes faisaient leurs études dans le département et revenaient travailler ici. Ceux qui allaient plus loin, à l’université, revenaient aussi parfois. Il y avait des architectes, des maçons, des charpentiers et des couvreurs. Les petits immeubles étaient habités, entretenus, ils valaient un peu d’argent. On se rencontrait au collège, au lycée, parfois même à l’école primaire. On se mariait à l’église et à la mairie. Les parents se connaissaient tous et ça ressemblait à des mariages arrangés, sauf que tout allait bien, alors on avait l’impression de faire ce qu’on voulait.

» Les patrons de Phillips, des tanneries et des filatures n’avaient pas encore entendu parler des années 80. Les syndicalistes n’étaient pas des révolutionnaires et les arrangements se faisaient à l’amiable. Personne ne se souvient d’une manifestation dans les rues de R. Les salaires augmentaient tranquillement. La ville était pleine, pas d’espoirs démesurés, mais paisible, elle donnait l’impression que tout irait bien. À vingt ans, on savait qu’on aurait des enfants. On était embauché de père en fils ou de mère en fille. On reconnaissait les familles : mêmes boulots, mêmes vêtements, les mêmes épaules et des visages qui se ressemblaient d’une génération à l’autre. Si on voulait sa place, R. la gardait en attendant que vous soyez prêt. Les élections ne soulevaient pas de grands débats : il y avait du travail. Les candidats, depuis des décennies, étaient choisis dans le club des entrepreneurs de la ville. Les écoles étaient remplies, tout comme les clubs de sport et les centres de loisirs. Le supermarché était une curiosité pour les paysans qui venaient une fois par semaine faire des courses à la sous-préfecture. Deux fois par semaine, le marché bloquait la grand-rue, de la place d’Espagne au pont Neuf. Les fermes faisaient dix ou cinquante hectares.

Vous croyez que je suis nostalgique ? Pas du tout. J’ai toujours détesté R. Et je n’étais pas la seule.

Ce n’est pas parce qu’il y a du boulot qu’il n’y a plus d’adolescence. Et s’il n’y avait pas grand-chose d’autre comme injustice que l’ordre établi, ça suffisait bien à mettre quelques têtes brûlées en colère. Mais R. est indestructible. Les rebelles n’avaient pas besoin d’être matés, la ville se chargeait de les calmer. Des types qui tournaient mal, qui voulaient vraiment finir en taule, il fallait qu’ils aillent voir ailleurs. Pour ceux qui avaient juste besoin de ruer dans les brancards, il y a toujours eu les bals et les bistrots. À trente ans, c’était fini. On les saluait avec un sourire dans les commerces et à l’usine. Les adolescentes regardaient les bagarreurs avec admiration en les voyant au parc avec leur premier mouflet, en se disant qu’elles aime-raient bien en trouver un comme ça, aussi ; un dont on disait, à quarante ans et devenu contremaître : « Ouh ! Le Roger, fallait pas le chercher, dans le temps ! » On pouvait se faire une petite légende, ça faisait partie du folklore, ça occupait les apéros. Que R. soit un cimetière aujourd’hui, ce n’est pas très étonnant. La ville était déjà morte, à l’époque.