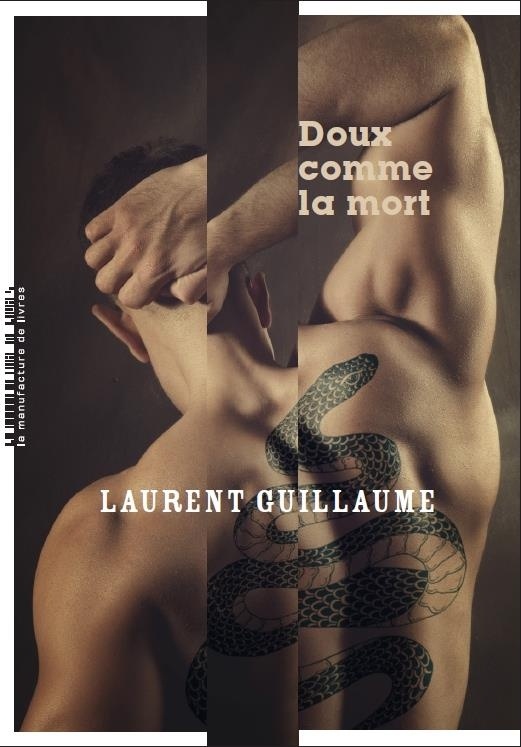

Doux comme la mort

Un mercenaire est chargé d’assassiner un homme au nord du Mali . Mais au moment où il doit presser la détente, il réalise qu’il a été trahi par ses commanditaires

Présentation de l'éditeur

Le Messager, mercenaire mandaté par la France pour assassiner l'un des leaders d'Al-Qaïda, découvre à la dernière minute qu'il a été trahi par ses commanditaires. Marc Andrieu, spécialiste de l'antiterrorisme, n'est plus que l'ombre de lui-même depuis que sa fille Eva a disparu.

Et ces deux solitaires vont devenir les acteurs de la vengeance d'un troisième homme : Julien Vittoz, ancien ministre de la Défense compromis dans un échec diplomatique, qui élabore un plan machiavélique pour assurer son retour. Son arme : le Messager. Sa cible : Marc Andrieu. Autour de ces hommes, des innocents qui font les frais de ces machinations. Mais on ne manipule pas sans risques ceux qui n'ont plus rien à perdre.

Extrait

Bamako - Mali

Lorsque Jacques Mazot sortit du gros 4X4 noir, il subit de plein fouet le violent choc thermique qu’il redoutait. Passer de l’intérieur climatisé de sa voiture à la température suffocante de ce début d’après-midi était un véritable supplice. Il cligna des yeux et contempla, au bout de la place écrasée de lumière, le grand bâtiment aux lignes élégantes de blockhaus, aux murs sales, couverts de graffitis et d’affiches déchirées aux dessins naïfs. La construction semblait se désagréger sous la morsure implacable du soleil. L’homme contint un accès d’angoisse : l’endroit suintait le malheur et la corruption. Jacques Mazot soupira, enfila une paire de lunettes de soleil et rajusta le col de sa chemise déjà auréolée de transpiration. Il prit son courage à deux mains et s’avança sur la place en direction de l’entrée du sinistre édifice. En marchant, il se fit la réflexion qu’après tout ce n’était pas si terrible que cela. La prison de Bamako n’était pas la plus effroyable dans laquelle il avait eu l’occasion de se rendre. En Amérique centrale, à San Salvador, il fallait un gilet pare-balles pour accéder à la maison d’arrêt. On ne s’y risquait pas sans une bonne raison, une de celles qui valaient que vous preniez une assurance vie. Jacques Mazot n’était pas un héros, mais il avait le sens du devoir et du service public. Une longue file de gens terrassés par la chaleur attendait devant l’entrée principale, une immense double porte métallique dont seulement un battant était entrouvert. Un pick-up bleu marine portant sur ses portières la mention peinte au pochoir « commissariat 1er arrondissement » était garé un peu à l’écart. Dans la benne du véhicule de police, sur des bancs métalliques, trois types menottés aux montants parlaient entre eux en bambara d’un ton véhément sous la garde somnolente d’un agent qui affectait de les ignorer, les yeux bouffis d’ennui. Un gradé de la police s’entretenait avec un gardien de l’administration pénitentiaire dont seule la tête apparaissait par l’entrebâillement de la porte. Sans vergogne et avec le regard hautain que confère l’assurance d’être investi de prérogatives supérieures, Jacques Mazot remonta la queue du commun des mortels, s’avança jusqu’au policier qui agitait un papier officiel, probablement un ordre de justice, sous le nez de son interlocuteur et interrompit brutalement la conversation entre les deux fonctionnaires.

— Bonjour, je suis Jacques Mazot, consul général de France. Je viens rendre visite à un compatriote détenu dans votre établissement : Monsieur Milan.

Le policier se mit immédiatement au garde-à-vous et présenta ses respects. Le factionnaire, quant à lui, demanda après les salutations d’usage, si le diplomate était en possession d’un permis de visite. Mazot acquiesça et présenta le document officiel. Le consul nota au passage les galons de lieutenant qu’arborait fièrement le fonctionnaire de la pénitentiaire sur les épaulettes d’une chemise rapiécée. Le visage d’ébène du gradé demeura imperturbable, ses lèvres remuaient en même temps qu’il lisait le sauf-conduit. Enfin, il leva les yeux du bout de papier sur lequel ses doigts venaient de laisser des traces de graisses et quelques résidus de riz au gras. Il regarda le diplomate avec un ennui perceptible :

— Vous pouvez entrer, Excellence, lâcha-t-il d’un ton indifférent en tendant en retour le document au consul.

Ce dernier s’en empara de deux doigts avec un air vaguement dégoûté. Le gardien recula pour céder le passage et Jacques Mazot se glissa dans l’ouverture sous le regard résigné des gens qui faisaient la queue. Le diplomate se retrouva au milieu d’une petite cour intérieure dans laquelle, tout au fond, une demi-douzaine de gardiens dépenaillés était accroupie devant un grand plat de riz. Chacun piochait allègrement de la main dans la tambouille graisseuse. Les conversations, émaillées de rires sonores, allaient bon train. Le gardien qui avait autorisé l’entrée de Jacques Mazot referma le battant derrière lui et s’adressa en bambara au groupe occupé à se restaurer. Le diplomate ne comprit pas grand-chose, mais il perçut à deux reprises le mot « toubab » dans la bouche du fonctionnaire. L’un des types accroupis se leva et se dirigea vers le consul. Il était vêtu d’une chemise qui avait connu des jours meilleurs, d’un pantalon vert de l’armée avec des poches de cuisse et de tongs laissant apparaître des pieds sales et craquelés. Le déguenillé fit signe à Jacques Mazot de le suivre. Ils s’engagèrent dans un couloir sombre fermé à son extrémité par une imposante porte métallique. Le gardien sortit un gros trousseau de clés, saisit l’une d’entre elles avec dextérité et l’introduisit dans la serrure. La porte émit un grincement lugubre lorsque le battant coulissa sur ses gonds mal huilés. Ils débouchèrent dans une grande cour inondée d’une lumière blanche, brûlante. Des prisonniers se terraient sous quelques arbres chenus qui peinaient à offrir un peu d’ombre. Tous les regards convergèrent vers eux. Des regards de fauves. Jacques Mazot déglutit péniblement. Il se tourna vers le gardien.

— Où est-il ? demanda-t-il en cherchant son mouchoir pour s’éponger le front dégoulinant.

Le gardien lui montra l’angle que formaient le mur d’enceinte et le bâtiment de détention. Le consul plissa les yeux et parvint à distinguer parmi les volutes de chaleur un homme blanc s’adonnant à une activité impensable par une telle canicule. Il était pendu par les mains, accroché deux mètres cinquante au-dessus du sol, à un tuyau en fonte qui courait le long du bâtiment.