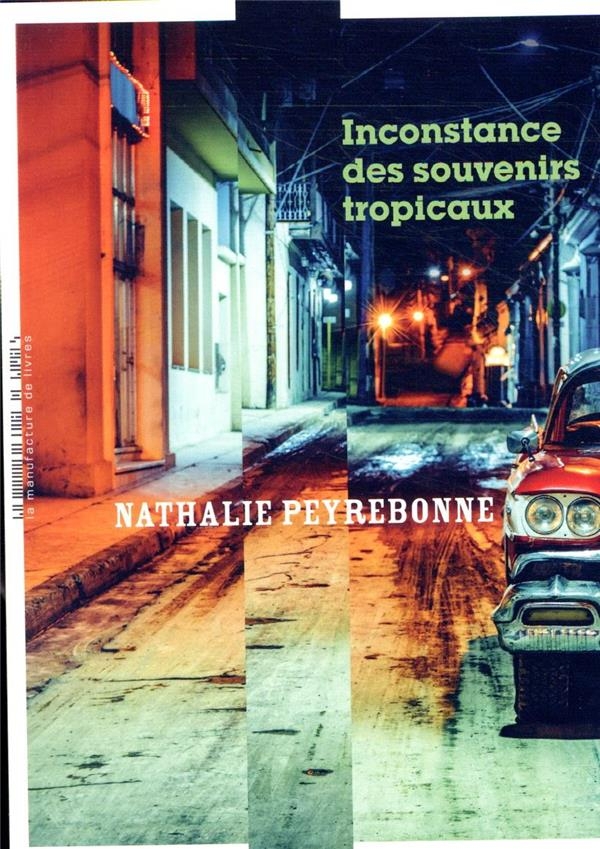

Inconstance des souvenirs tropicaux

Elle garde de son enfance des souvenirs étincelants...mais un reportage sur les services secrets français, des visages connus qui apparaissent et tout est remis en question.

Présentation de l'éditeur

Son enfance, elle l’a passée dans un petit pays d’Amérique centrale. Seuls perdurent de ces lointaines années tropicales quelques souvenirs heureux. Jusqu’au jour où une image aperçue sur un écran de télévision fait tout tanguer. Au beau milieu d’un reportage sur les services secrets français, cet homme qu’elle reconnaît, qui « travaillait avec son père ». Ses parents auraient-ils pu être liés au service de renseignement à la fin de la guerre froide ? Son paradis enfantin baigné de soleil cacherait-il un arrière-fond plus trouble ? Ne lui reste plus qu’à fouiller sa mémoire et à remonter le temps, suivre les pistes des vieilles connaissances pour découvrir la vérité.

Nathalie Peyrebonne, dans ce roman sur la quête de l’enfance et de ses rêves étincelants, interroge les mystères de la mémoire, ses pièges et ses tours de force.

Extrait

Vingt ans de vie à Paris n’avaient pas fait de moi une Parisienne. C’était là du provisoire qui durait, une existence adoptée, un beau jour, et qui s’était prolongée. Ça ne me dérangeait pas. La vie que je menais me convenait, en gros. Mais le transitoire pouvait bien durer, pouvait bien me plaire même, rien ne me permettait de m’ancrer véritablement dans ces trottoirs, ces rues, ces bâtiments qui pourtant étaient devenus mon quotidien, son unique décor. Mes racines étaient ailleurs. Elles s’étaient allongées, étirées librement durant quelques années, les années d’enfance. Jusqu’à la séparation. Après, elles étaient restées bien plantées, comme savent le faire les racines, quand moi j’avais plié bagage.

Mon enfance, je l’avais passée dans un petit pays tropical. Affaire classée, seuls perduraient quelques souvenirs, soigneusement rangés dans une sorte de boîte, enfin disons plutôt un coffret, imaginons même un bel objet, patiné par le temps, glissé quelque part dans un des replis de mon cerveau. Car le cerveau planque des bribes de vie en des endroits improbables, s’amuse à les réactiver de temps en temps, il coupe, triture, mélange, fait chauffer, griller, rôtir, cramer aussi parfois. Et de cette cuisine énigmatique découlent nos fulgurances comme nos impuissances, la pâte dont nous sommes faits.

C’était cette pâte que je travaillais au quotidien. Enfin ce que je m’imaginais être ma pâte. Que j’étalais, jour après jour, sur des toiles que je fabriquais moi-même et qui encombraient une bonne partie de mon appartement. Ce que j’essayais de peindre, tableau après tableau, c’était une trace, un éclat, un reflet de ce qui se trouvait enfermé dans l’écrin à souvenirs. Trouver le moyen de saisir toute cette lumière disparue. Depuis des années, je peignais ce que les autres tenaient pour toujours le même tableau. Ils me voyaient reprendre, inlassablement, sur des toiles aux formats variables, un paysage noyé dans les feux d’un soleil couchant, barré en partie par une masse de végétation luxuriante, et, toujours, esquisser une silhouette, sur la droite. Souvent on me demandait, mais qui est-ce donc, Hortense, ce profil, cette figure ? Et moi je me taisais, je haussais les épaules comme on le fait toujours face à une question idiote ou embarrassante. J’en savais quoi, moi ? C’était une silhouette un peu floue, je me disais qu’un jour, peut-être, elle s’avancerait un peu, elle prendrait forme, elle tournerait même son visage vers moi. Alors je verrais son visage, son regard. En attendant, il fallait qu’elle soit là, sur le côté, elle était la clef.

– C’est presque gai, avait ironisé ma mère lors de sa dernière visite, qui remontait à plus d’un an.

Elle était passée chez moi ce jour-là m’annoncer qu’elle partait, tout à fait, elle quittait définitivement cette ville qu’elle ne supportait plus, pour rallier une île tropicale, eh bien oui, tant qu’à faire. Plantée devant ma dernière toile, elle avait esquissé une moue difficile à interpréter. Bon

– avait-elle balancé – tes œuvres ne changent pas: le soleil, les cocotiers, la silhouette toujours aussi douteuse, O.K., tout est en place, à ce que je vois ton imaginaire m’a l’air bien stable, ma chérie. Elle avait lâché ça entre deux taffes, car toujours elle allumait ses horribles clopes parfumées en débarquant chez moi. Personne ne fume de cigarettes à la fraise, passé l’adolescence. À part ma mère. Après cela, elle était partie. Vivre près d’une plage, là où – disait-elle – le temps n’était pas décompté à la minute près comme sur les quais du métro parisien, arrivée du prochain train dans trois minutes, dans deux minutes, entrée en gare, les voyageurs s’engouffrent, les voyageurs se tassent, les voyageurs étouffent, les voyageurs en ont marre, mais c’est leur vie, très peu pour ma mère qui plantait tout et tout le monde, glissait deux ou trois maillots de bain dans une valise et se barrait avec Oscar, son nouvel amour, boire du rhum et traîner au soleil avec ce que lui permettrait sa retraite certes modeste, mais visiblement suffisante. Depuis, de ma génitrice, je n’avais reçu qu’un bref mail pour mon anniversaire, un autre à Noël, lesquels commençaient invariablement par expliquer que son accès à internet n’était pas évident, que sa nouvelle vie était formidable, le soleil, la cordialité des gens, les fruits, la musique, etc., que rien ne lui manquait de ce qu’elle avait abandonné. Voilà. Je répondais merci, donnais quelques nouvelles. Ça s’arrêtait là.

Il fallait bien qu’il en reste quelque chose, de ces années merveilleuses, de ce soleil éblouissant, de cette douceur qui un jour avait cessé. Ma mère, incapable comme moi de renoncer à ce qui avait été pour elle aussi une période bénie, avait opté pour une solution radicale : retour sous les tropiques. Moi, je restais vaillamment plantée dans la grisaille parisienne. Avec mes tableaux, je creusais mon petit trou, mon tunnel clandestin vers la lumière et, qui sait, peut-être qu’un jour je retrouverais deux ou trois fulgurances.

Car l’enfance offre parfois, et c’est heureux, l’insouciance, la légèreté, la joie qu’après la vie mégote, alternant habilement rires et pleurs, bonheurs et cruautés. Bien des adultes sentent de façon diffuse que des douceurs exquises ont existé, qu’une lumière franche et sans failles les a, à un moment ou à un autre, enveloppés, qu’il y avait là de la fantaisie, de la chaleur, ou de la joie, peut-être un peu de tout à la fois.

Mais ils ne savent généralement pas trop quand tout cela a pris fin, quand tout cela a pu exister.