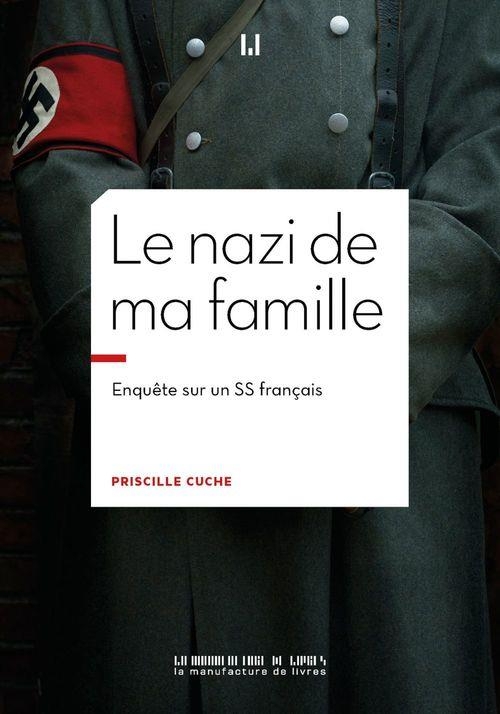

Le nazi de ma famille

Un nazi dans sa famille : c’est la découverte que fait Priscille Cuche en exhumant, des tréfonds d’une maison familiale, des documents sans équivoque. Qu’est-il advenu du docteur Philippe Joubert, mort en Allemagne sur le front russe en 1945 ? Comment ce jeune Français a-t-il cédé aux sirènes du nazisme, au point d’aller mourir sous sa bannière ? Il lui faudra se confronter dans sa famille au déni de ce passé dérangeant. Accepter de suivre les traces de cet ancêtre, jusqu’à côtoyer l’extrême-droite contemporaine. De lecture en discussion, des pistes se dessinent, des soupçons s’avèrent. Il s’agit de comprendre le parcours de Philippe Joubert, tant géographique qu’idéologique. Et de trancher : est-ce une foi ignorante et désinformée, prétexte idéal à la Collaboration, ou un intellectualisme poussé et assumé qui a fait de lui un SS ? Enquête historique, politique et familiale, Le Nazi de ma famille exhume une France collaborationniste et nous met face à l’évidence : le nazisme a trouvé dans notre pays des récepteurs convaincus, quoi qu’en disent les polémiques récentes sur le rôle de Pétain. Un témoignage douloureux, mais nécessaire.

Extrait

Toussaint 2013. Avec une bande d’amis, nous nous retrouvons dans une ferme de la famille, près de Luc-en-Diois, au bord de la vallée de la Drôme, cernée des prodigieuses falaises du Vercors. C’est la fin de l’après-midi. Il fait presque nuit, et froid. Je cherche quelque chose à lire. J’ouvre les lourdes portes en chêne de la bibliothèque murale du salon. Traînent là sur les planches de bois des polars et des romans de gare, des vieilles BD et des livres pour enfants. Je n’arrive pas à voir les titres en hauteur, au dernier étage de la bibliothèque. Je prends une chaise dans la cuisine. Je monte sur la chaise. Je trouve quelques classiques et des auteurs inconnus. En tirant quelques livres aux titres devenus illisibles, je remarque, à moitié obstruée par le linteau de chêne de la bibliothèque, une deuxième rangée de bouquins encore plus anciens et poussiéreux. Cet agencement, deux strates géologiques, réveille en moi un plaisir enfantin, une vocation enfouie. Les livres ont été laissés tels quels au fond de la bibliothèque, recouverts au fil des années par d’autres.

Je frémis en déchiffrant, un à un, chacun des titres que je sors du fond de la bibliothèque, Les sept couleurs, En ce temps-là, Suzanne et le taudis, Le mensonge d’Ulysse… J’ai entendu parler de leurs auteurs : Robert Brasillach, Pierre-Antoine Cousteau, Maurice Bardèche, Paul Rassinier, écrivains de la Collaboration, ou négationnistes des années 50. Il y a aussi des plaidoyers pour Pétain, des livres des années 30 sur la politique internationale dénonçant la décadence européenne. À qui appartiennent ces livres ?

Et là, je fais le lien. Nous sommes à table. J’ai 17 ans. Toute la famille est réunie. Mon père nous raconte des histoires de la famille – les pères évoquent souvent à demi-mots des récits que les enfants écoutent sans vouloir les comprendre. Mon père nous parle d’une armée sur le front russe, la division Charlemagne. Ça doit dater, cette armée, vu son nom. J’imagine que c’est une armée lors de la campagne de Russie, au temps de Napoléon. C’est loin. Je ne fais pas attention. Mon père parle d’un cousin de la famille mort là-bas, dans la division Charlemagne. Ça ne m’intéresse pas vraiment. Mon père raconte encore que ce cousin est allé combattre les communistes sur le front russe. Je comprends que la division Charlemagne ne peut pas, donc, être rattachée à l’armée napoléonienne ; c’est forcément une histoire du xxe siècle. J’écoute d’une oreille distraite. J’interprète sans poser de questions : je situe maintenant cette histoire après 1945, pendant la guerre froide ; le cousin a sûrement tenu la frontière contre le bloc communiste du côté des Américains. Ça ne m’intéresse pas. Je ne comprends toujours pas que la division Charlemagne soit une armée SS. Mon père ne le dit pas explicitement. Après le repas, je feuillette des albums photos. Je vois le visage de Philippe Joubert, le cousin mort sur le front Russe dans la division Charlemagne.

C’est en ouvrant la bibliothèque de cette ferme du Diois que j’ai commencé à comprendre. Il m’en a fallu du temps. Je dois maintenant ressusciter ce jeune homme, Philippe Joubert. La distance entre lui et moi, dénuée d’affect, va me permettre de convoquer sa mémoire sans trop de risque. Je suis une fille de la fin du xxe siècle ; je suis une fille de la Ve République et de l’Europe, épargnée par les totalitarismes. Le passé n’a plus d’incidence.

Éduquée fille avec le goût pour les portes verrouillées et interdites d’accès, attirée par l’absence de traces, car elles permettent de laisser librement l’imaginaire en cavale aussi puissamment qu’un cheval au galop, et courant le risque d’être désarçonnée et ridiculisée, je démarrai donc une enquête : j’avais un récit à ressusciter, moi qui appartenais jusqu’alors au temps morne de la fin des idéologies.

Personne ne comprenait pourquoi je m’intéressais à cette histoire : elle ne concernait pas ma génération. Cependant, la présence d’un nazi français dans la famille irradiait une vérité qu’il fallait découvrir ; cela faisait peur d’approcher de trop près cette vérité… Qu’est-ce que cette présence allait raconter de moi, de nous ?

Peu à peu, je me suis mise à avoir mal au cœur en me penchant sur le passé. Cette histoire entachait ma famille de honte, sans parler de la douleur que représentait la disparition d’un fils honni. Mais il fallait avancer. J’avais peu d’éléments. Je ne pouvais rien lâcher avant d’avoir compris. J’ai fait des recherches pendant deux ans. J’ai fouillé partout, cherché des témoins, trouvé des archives. Et forcément, je me suis rapprochée du temps présent. Cette enquête m’a menée à l’extrême droite du xxie siècle. Je n’étais pas assez armée pour l’affronter. J’ai alors tout abandonné, car j’ai eu peur. La réalisation d’un documentaire radio a ravivé mon courage, pour retracer ce parcours anonyme et exemplaire, celui d’un jeune nazi français, un jeune homme au destin… si commun.