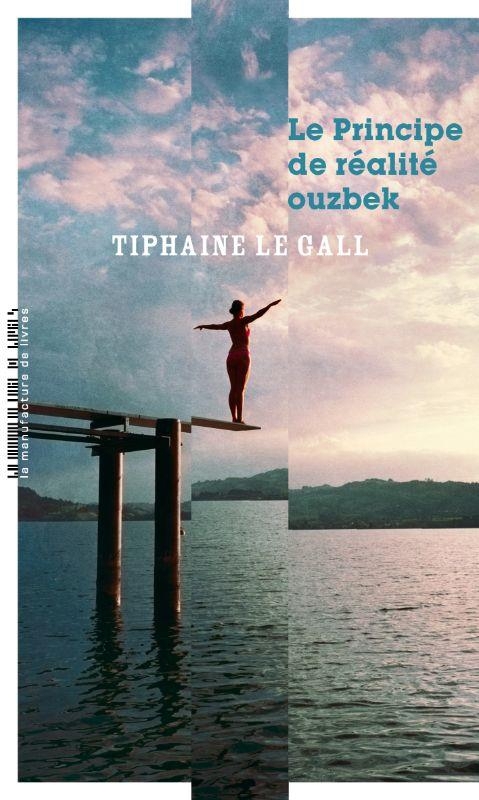

Le principe de réalité ouzbek

«Madame, J’ai bien reçu votre lettre datée du 5 avril m’informant que ma candidature au poste de professeur de français et de philosophie au lycée de Tachkent (Ouzbékistan), en dépit de ses nombreuses qualités, n’avait pas été retenue. J’ai pris acte de vos regrets et de votre respect profond. Je suis cependant moi-même au regret le plus sincère de vous informer que je ne peux accepter votre refus. Ma décision est irrémédiable : je prendrai le poste, il faut que vous en soyez convaincue.» Car il existe certaines circonstances qui imposent qu’une femme d’une trentaine d’années s’embarque avec son mari et ses deux enfants dans l’aventure de l’exil en terre ouzbèke.

Tiphaine Le Gall, dans ce roman épistolaire à une seule voix, nous raconte un rêve d’ailleurs et de renouveau. Au fil de cette lettre inattendue et sensible se dessinent les hésitations et les espoirs d’une jeune femme partagée entre les élans de son cœur et ses doutes, résolue à faire de sa vie un roman.

Extrait

Madame,

J’ai bien reçu votre lettre datée du 5 avril m’informant que ma candidature au poste de professeur de français et de philosophie au lycée de Tachkent (Ouzbékistan), en dépit de ses nombreuses qualités, n’avait pas été retenue. J’ai pris acte de vos regrets et de votre respect profond.

Je suis cependant moi-même au regret le plus sincère de vous informer que je ne peux accepter votre décision que je me vois, par conséquent, contrainte de refuser.

Cela mérite quelques explications, je vous le concède, et, bien que votre propre refus se fût trouvé raffermi par une plus franche justification, je vais prendre la peine de développer un peu ici les raisons de ma décision.

Vous n’êtes pas sans connaître les motivations principales qui m’ont poussée à candidater au lycée français de Tachkent, unique établissement agréé par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger de toute l’Asie centrale, et que j’imagine volontiers perdu aux confins de la steppe du Doab de Boukhara, vague construction de bois et de peaux siégeant au milieu de quelques yourtes, soumise à l’âpreté du climat sans clémence du désert perse qui aurait forgé la rusticité, la sincérité, et l’authenticité brute de ses habitants.

Le rêve étant un puissant moteur d’action, je vous saurai gré de ne pas me remettre les idées en place en me rappelant que Tachkent est une métropole de deux millions d’âmes, construite en partie pendant la domination soviétique à laquelle le pays fut soumis jusqu’en 1991. Je vous remercie d’avance de ne pas me décrire les larges avenues minérales et austères baptisées du nom d’obscurs héros de la révolution bolchevique, tous pétris d’idéalisme communiste et si empêtrés dans leurs errements qu’il valait mieux, à tout prendre, qu’ils se fissent sauter le caisson plutôt que d’admettre que des innocents périrent au goulag.

Je ne sais que trop bien à quel point la laideur quotidienne s’incruste dans nos vies et a partie liée avec la vision poétique du monde et l’art de prendre sa vie pour un film de Pawel Pawlikowski. J’habite Brest, ville dont l’architecture a dû faire figure, dans le bureau de guingois d’une baraque provisoirement dépêchée au milieu des gravats au lendemain de la guerre, de question superfétatoire à une époque où l’urgence repoussait les questions d’esthétique dans les lointains recoins d’une frivolité négligeable et importune. Je sais bien ce que sont ces avenues à l’horizontalité affligeante, je connais par cœur ces façades grises et planes, où seules des saillies de poutres en béton donnent une forme de relief, géométrique lui aussi, parallélépipédique, à un ensemble d’une sobriété et d’un ennui confondants. Je vis dans cet univers de courbes absentes, de rondeurs évacuées, d’espace rentabilisé et réduit à sa plus stricte utilité. Je me suis trouvée chaque jour depuis que j’arpente cette ville dans la brume d’hiver ou sous la pluie d’été comme un élément incongru et encore trop difforme, plein de courbes et de déliés, de chantournement trivial au milieu de cette rectitude enlaidie par l’usure du temps.

Aussi ne cherchez pas à me faire perdre mes illusions en me décrivant Tachkent comme une autre Brest, cité à la majesté monstrueuse, décuplée pour ainsi dire, se rengorgeant de sa laideur ogresse comme d’une gloire malsaine et anthropophage, s’annonçant toute prête à avaler les derniers débris de l’âme humaine et de sa propension à la poésie, tuant dans l’œuf toute aspiration au sublime, à la grâce et à la beauté. Du moins m’avez-vous présenté Tachkent comme une ville sûre, où il fait « bon vivre en famille », et ces formules dignes d’un prospectus pour tour-operator m’auront suffi, dans l’idée d’un bonheur pondéré et aseptisé, dégagé de toute contingence de la misère humaine toujours prête à se rappeler à notre bon souvenir et dont nous souhaitons tous, n’est-ce pas, préserver nos enfants. Vous me vantâtes la ville à l’occidentale comme le parangon d’un confort assuré. Une perte de repères modérée en somme, à l’image de l’islam pratiqué par la majorité de la population, et dont on espère, pensez-vous, ne pas ressentir la pression.

Il me semble qu’il y a eu un certain malentendu entre nous. Ce que je viens chercher en Ouzbékistan, finalement, ne concerne pas la réalité de ce que je pourrais y voir, y faire, même y vivre. Peu d’événements vécus sont véritablement réels, réels à cent pour cent je veux dire. J’entends d’ici vos objections. Certes, l’obtention du bac ou du permis de conduire, toutes ces étapes qui existent sur papier, validations en quelque sorte certifiées du réel, sont incontestables. Mais avez-vous remarqué qu’il est dans ce cas nécessaire de dresser un constat, de délivrer un diplôme pour s’accorder sur la réalité, pour que les deux parties s’assurent qu’elle a bien eu lieu ; que ce jour-là, à cette heure-là, le créneau réalisé dans les règles de sécurité qui s’imposent, en vertu du Code de la route, a permis à l’inspecteur de convenir que vous étiez apte à conduire un véhicule motorisé de catégorie B, en rase campagne comme sur le périphérique parisien, et entre nous je n’ai jamais conduit sur le périphérique parisien et je m’y refuserai fermement tant j’ai le sentiment que ce serait risquer ma vie ainsi que celle des potentiels passagers qui auraient l’inconscience de monter à mes côtés. C’est bien moi pourtant qui ai réalisé le créneau en prenant toutes les précautions nécessaires ce 21 novembre 2009, m’ouvrant ainsi le droit d’aller où bon me semble sur les routes carrossables du globe, sans limites de temps et de distance, pourvu que je ne fasse pas trop d’impairs, et quelle plus belle illusion de la liberté peut-on imaginer que cela ?

Exception faite de ces quelques moments où le réel s’impose, quelle part la réalité tient-elle dans notre vie ? Y avez-vous déjà songé ? Je me garderai bien de répondre à votre place. En ce qui vous concerne, je ne sais pas. Il est vrai que, pour ça comme pour le reste, pas d’uniformité. Et prétendre connaître quelque chose à la nature humaine est bien la dernière bêtise à laquelle je me risquerais. Mais pour l’être subjectif que je suis, la réalité tient une part bien petite, négligeable même souvent, de la substance existentielle. L’essentiel de ce qui fonde les événements de mon quotidien relève de l’impression, de la sensation, de la synesthésie même, de l’interprétation chimérique qu’une pensée, un mot, ont pu faire naître en moi. Ne croyez pas pour autant que je suis « dans mon monde », coupé de l’autre, celui dans lequel les gens, vous, toute l’humanité vit. Je suis aussi ancrée que vous, aussi amarrée à la terre qu’une bernique à son rocher. Seulement tout ce que je perçois est intimement relié à l’espace de ma vie intérieure. Voici deux jours par exemple qu’une image revient, me poursuit, me hante presque, et je sais que cette image, trouble dans ma pensée, colore chacun de mes gestes, habite mes paroles, y compris quand je mets le dentifrice sur la brosse à dents de mes enfants, ou que je rappelle à ma fille de prendre son sac de piscine pour l’école, car on est jeudi. L’image est là, en surimpression, et il serait même abusif de parler d’image ; cela tient davantage d’un souvenir esquissé, d’une imprégnation, de la mémoire de l’eau. Oui, quelque chose qui de l’ordre de l’homéopathie des impressions, aussi ténu ; quelque chose comme la sensation d’une main qui vous aurait pressé le bras pendant quelques secondes à peine, et dont votre peau conserverait la prégnance, car elle est marquante, surprenante, car une main vous saisissant ainsi, vous touchant, est si rare et que cela vous émeut, aussi gardez-vous un certain temps la sensation nette de la pression, quand bien même personne ne vous touche plus.

En l’occurrence, il ne s’agit pas d’une main, mais d’un regard. Un regard bleu liquide échangé dans un couloir alors que je partais, et que signifiait ce regard pour qu’il me poursuive de la sorte ? Était-il seulement intentionnel ? Quelle importance avait-il pour celui qui me l’a lancé ? Que contenait-il d’indicible et d’inexprimable ? Que disait-il de ce qui ne se dit pas ? Que portait-il d’ineffable qui a touché une part si profonde de mon être qu’elle échappe à toute formulation ?

Et pourtant, quoi de réel ? Quoi de concret, palpable, matériel ? Tout ce que je pourrais affirmer à propos de ce regard, cette sorte de supplique qui semblait déjà tout comprendre de ce qui n’adviendrait pas en même temps qu’elle portait l’espoir que le désir fait naître, toute la connivence des âmes qui savent sans besoin de rien exprimer, ne concerne que moi, mon intuition, ma sensibilité (d’aucuns diraient ma sensiblerie) et une sorte d’instinct que notre cartésianisme nous pousse à réprouver. Et contre combien de regards de ce genre Descartes lui-même dut-il lutter pour fonder son cogito ? Sans vouloir substituer la phénoménologie à l’existentialisme, la question mérite d’être soulevée, ne trouvez-vous pas ? D’ailleurs, le fondement de son interrogation est légitime. C’est juste la réponse qu’il y apporte et dont on s’est trop souvent satisfait qui est discutable et, à mon sens, insuffisante. Je ne cherche pas, cela dit, à ouvrir le débat. J’ai bien vu, lors de notre entretien, combien il vous intéressait peu de connaître mes compétences en matière de philosophie alors même qu’il me faudra enseigner cette discipline à des élèves préparant l’épreuve du baccalauréat et qu’elle ne constitue en aucune manière ma spécialité. Quand j’ai abordé la question lors de notre échange, et cherché à justifier mon aptitude dans ce domaine, vous avez éludé le sujet et vous êtes contentée d’un argument un peu fallacieux à mon sens, témoignant peut-être de votre limite à conduire ce genre d’entretien dans le champ de vos propres compétences, arguant qu’il suffisait d’être motivé pour y arriver, et que cela ne poserait aucun problème. J’ai bien vu qu’il vous importait peu, dans le fond, de trouver un candidat compétent professionnellement. Vous cherchiez plutôt quelqu’un qui résisterait à l’épreuve, qui n’aurait pas la tentation de se carapater à toutes jambes au bout de trois mois, tant l’expérience de l’altérité l’aurait éprouvé, tant la confrontation au divers et à l’infinie opacité du monde l’aurait plongé dans un abîme de doute et d’angoisse, provoquant un immense vertige impossible à apaiser.

C’est la raison pour laquelle vous vous inquiétiez davantage de savoir ce que ferait mon compagnon là-bas que de vous assurer de mes qualifications. C’est la raison pour laquelle l’atout principal de ma candidature semblait être la force d’une venue en famille plutôt que seule, la puissance d’un couple solide et de deux jeunes enfants scolarisés et non celle de ma fraîche agrégation, obtenue à la sueur de mon front et par un travail acharné. Il y avait donc dès le début maldonne, notre échange était biaisé et, sachez-le, l’entretien que vous avez conduit n’était pas du tout celui auquel je m’étais préparée.

En ce qui concerne Descartes, rassurez-vous : je ne vous demanderai pas votre avis. Je me garderais bien de trancher sur le sujet, et d’ailleurs, s’il vous était venu à l’idée de me poser la tarte à la crème de la question de recrutement en me demandant un défaut qui me caractérise, peut-être vous aurais-je parlé de ma versatilité, de mon irrésolution, et qu’est-ce que cela a à voir avec le fait d’enseigner les lettres et la philosophie ? Ne serait-ce pas justement la base de toute attitude philosophique, ce qui autorise l’ouverture au modelage spirituel du dialogue socratique ?

Descartes pose une question juste, une question fondamentale même : celle de la réalité de notre existence. Il ne part pas du principe qu’elle est acquise, qu’elle est donnée. Il va la chercher dans le noyau dur de notre pensée, ce qui est tout de même déjà une démarche courageuse. Je dis simplement que nous avons clos le débat un peu vite, nous contentant de façon trop complaisante d’une réponse simple et simpliste à une interrogation existentielle majeure et complexe.

Car qui peut affirmer quelle était la réalité de ce regard ? Moi qui l’interprète à l’aune d’impressions fugaces, éprouvées une seconde à peine, la seconde électrique d’un regard échangé dans un courant d’air avec un collègue que j’apprécie, mais que je connais à peine ? Quelques discussions au déjeuner sur la pensée proustienne, et encore. Conrad autour d’un café à la pause de dix heures, la poésie de Lorca sur le parking du lycée avant de regagner nos pénates. Qui détient la réalité de ce regard ? Certainement pas lui qui ne pouvait pas se voir et dire ce qui se passait, involontairement sans doute, et peut-être même inconsciemment, ainsi qu’un dialogue de cœur à cœur pour reprendre un poncif des romantiques de la première heure qui, sachez-le, n’ont pas raconté que des niaiseries ineptes. Au moins ont-ils eu le mérite (les romantiques) d’attribuer un quelconque pouvoir à la force des émotions, à la puissance du sensible, ce que les réalistes purs dans la veine de Balzac et Zola, ces hygiénistes de la pensée analytique, ont réfuté à tous crins, cautionnant à fond le positivisme et prétendant légitimer leur art par les arguments des sciences dures, s’enfermant à mon sens dans un piège qui les avait conduits jusqu’au cul-de-sac de leurs propres contradictions. Il y a quelque chose de schizophrénique chez un Zola, n’y avez-vous jamais pensé ? L’idée sociologique de réduire l’humain à un engrenage ? Et on y a cru. Au réel.

Vous voyez la scène ? Je m’apprête à partir, je pousse mon vélo jusqu’à la sortie, et comme par hasard il arrive juste à ce moment-là dans le couloir, pas tout à fait un couloir ; la coursive d’un cloître plus exactement, d’où l’ombre, le courant d’air. Nous échangeons quelques mots, abordons l’idée de nous revoir, car il sait que je pars, je lui en avais parlé et il avait salué mon projet. L’Ouzbékistan, ce n’est pas l’autre bout du monde, mais c’est suffisamment loin tout de même pour imaginer qu’on ne se reverra pas de sitôt. Oui, voyons-nous avant mon départ, lui dis-je, et sur ces entrefaites ma collègue de maths arrive, elle tient à me dire au revoir elle aussi, à me dire combien elle m’appréciait, et je reviendrai les voir, n’est-ce pas ? Bien sûr, je reviendrai, bien sûr. La collègue est bavarde, elle ne veut pas partir, ce serait à moi de saluer et de m’en aller, mais voilà : il y a lui, avec ses yeux bleus et délicats, son visage fin d’enfant triste, celui qui a été interrompu et qui attend, accroché à mon vélo pour ainsi dire, de pouvoir reprendre notre conversation là où nous l’avions laissée. Et moi j’attends aussi et je souhaiterais que la collègue de maths, aussi gentille soit-elle avec ses paroles pleines de sollicitude, nous laisse enfin seuls, convenir d’un rendez-vous, et c’est à ce moment-là que je me suis tournée vers lui, mes mains toujours agrippées au guidon, ma longue jupe balayant l’air, et que nos yeux se sont croisés, que j’ai vu son regard s’accrocher au mien, alors qu’il dérivait sur ma gorge, son regard mouillé de doute, de désir, son regard implorant et bouleversant.

Mais c’était juste un regard, pur, sans mots collés dessus. Les mots, c’est moi qui les formule, pour tenter de comprendre pourquoi. Pourquoi ce regard me poursuit depuis tous ces jours, pourquoi il m’habite pendant que je coupe les courgettes, que je jette les pommes de terre dans la poêle, pendant que je conduis mes enfants à la voile, et pendant que je vous écris. C’est un regard sans mots pour le définir, et tous les qualificatifs que je pourrais bien lui appliquer n’engagent que moi, et d’ailleurs ils sont inexacts, toujours à côté de cet instant, ils ne font que l’encercler sans jamais y adhérer. Ce qui m’habite et me poursuit n’est pas factuel. Et pourtant cela m’emplit. Cela change la couleur du jour. Vraiment.

Tout cela pour vous dire que l’idée que je me fais de Tachkent, ma projection de l’Ouzbékistan, n’est probablement pas conforme à la réalité, à une certaine forme de réalité, mais qu’en même temps cela n’a strictement aucune importance. D’où il n’y a aucun intérêt non plus à ce que vous tentiez de me décrire avec exactitude ce qui m’attend, que vous vous efforciez de faire coller mes représentations au plus près de votre propre expérience de l’Ouzbékistan, et quelle importance cela a-t-il puisque votre expérience vous regarde, et d’ailleurs depuis combien de temps vivez-vous dans cette démocratie d’une nouvelle forme qu’on appelle pudiquement une « dictature souple » et là encore où se situe la réalité si vous questionnez les journalistes, les féministes, les écrivains, les peintres, les philosophes et les politiques de l’opposition ?

Votre regard sur la vie là-bas n’est-il pas tout aussi biaisé que le mien ? Bien sûr, bien sûr, je vous l’accorde : il y a le principe de réalité. Celui qui fait qu’on peut sortir dans la rue avec deux enfants blancs et blonds sans craindre qu’ils ne se fassent enlever à chaque coin de boulevard, celui des accords d’Alma-Ata qui découpèrent à la règle les frontières du désert du Kyzylkoum, dissociant ainsi le Turkménistan de l’Ouzbékistan et l’Ouzbékistan du Kirghizistan et du Kazakhstan et de l’Afghanistan. Le principe de réalité, en vertu de ce même traité, enclava totalement l’Ouzbékistan qui se retrouva sans accès à la mer, si l’on excepte la mer d’Aral, mais peut-on considérer comme une mer cette vaste étendue de sel asséchée, dont les ressources en eau s’épuisent à mesure que l’exploitation du coton augmente, et quand tout cela finira-t-il ?