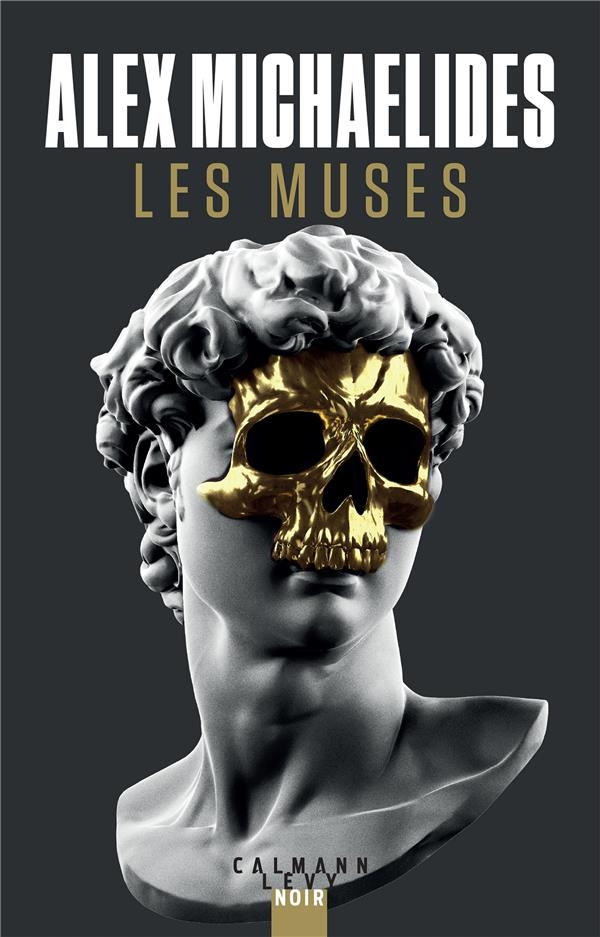

Les muses

Mariana, Londonienne d’origine grecque, est psychothérapeute. Alors qu’elle se remet à peine de la noyade de son mari, sa fragile nièce Zoé, étudiante à Cambridge, l’appelle au secours. Une jeune fille de sa classe a été retrouvée sauvagement assassinée sur leur campus.

Mariana, ancienne élève de Cambridge, débarque aussitôt pour soutenir Zoé, et ne peut s’empêcher de mener sa propre enquête, surtout quand Zoé accuse son professeur de grec ancien, le séduisant Edward Fosca, d’être l’assassin. Mariana découvre alors que Fosca entretient des relations mystérieuses avec quelques étudiantes qui se surnomment « les Muses ». Bientôt, une autre jeune femme est retrouvée morte, une autre muse…

Avec ce nouveau thriller psychologique mêlant psychanalyse, faux-semblants, mythologie grecque et huis clos dans une université mythique, Michaelides nous coupe plus que jamais le souffle.

Edward Fosca était un meurtrier. C’était un fait. Pour Mariana il ne s’agissait pas d’une simple conviction intellectuelle, d’une vue de l’esprit. Son corps le savait. Elle le sentait au fond d’elle-même, dans ses veines, dans chacune de ses cellules. Edward Fosca était coupable. Et pourtant, elle ne pouvait pas le prouver, et ne le pourrait peut-être jamais. Cet homme, ce monstre, qui avait tué au moins deux personnes, allait selon toute vraisemblance rester libre. Il était si suffisant, si sûr de lui. Il croit qu’il s’en est sorti impunément, songeait-elle. Il pensait avoir gagné. Mais il n’en était rien. Pas encore. Mariana était résolue à se montrer plus futée que lui. Il le fallait. Elle passerait la nuit à récapituler tous les événements. Elle resterait assise là, dans cette petite chambre sombre de Cambridge, à réfléchir, et elle trouverait la solution. Elle regarderait fixement le radiateur électrique qui rougeoyait dans l’obscurité, en espérant se plonger dans une sorte de transe. Elle reprendrait au commencement et se rappellerait tout. Dans les moindres détails. Et elle l’attraperait.

Extrait

Quelques jours plus tôt, Mariana était chez elle, à Londres.

Agenouillée par terre, au milieu des cartons, elle tentait à nouveau, sans enthousiasme, de trier les objets ayant appartenu à Sebastian.

Ça ne se passait pas bien. Un an après sa mort, la plupart de ses affaires restaient éparpillées dans la maison, dans divers cartons empilés, à moitié vides. Elle semblait incapable d’achever la tâche.

Elle était encore amoureuse de lui ; c’était cela le problème. Elle avait beau savoir qu’elle ne le reverrait jamais, elle avait beau savoir qu’il était parti pour de bon, elle l’aimait toujours et elle ne savait pas quoi faire de tout cet amour. Elle en avait tant, et il était si chaotique : il se déversait, se répandait, s’échappait d’elle comme le rembourrage d’une vieille poupée de chiffon dont les coutures se défont.

Si seulement elle avait pu ranger son amour dans un carton comme elle essayait de le faire avec les affaires de Sebastian. Quel spectacle lamentable que la vie d’un homme réduite à des objets mis au rebut et destinés à des vide-greniers.

Mariana plongea la main dans la boîte la plus proche. Elle en retira une paire de chaussures. Elle les observa, ces vieilles baskets vertes qu’il portait pour aller faire son jogging sur la plage. Elles semblaient presque encore un peu trempées, et des grains de sable étaient incrustés dans les semelles.

Débarrasse-t’en, s’encouragea-t-elle. Jette-les à la poubelle. Fais-le.

Même en se disant cela, elle savait que c’était impossible. Elles n’étaient pas lui, elles n’étaient pas Sebastian, elles n’étaient pas l’homme qu’elle aimait et aimerait toujours. C’était juste une vieille paire de chaussures. Malgré tout, s’en séparer revenait à s’entailler le bras avec la lame d’un couteau et à couper un petit lambeau de peau.

Au lieu de cela, Mariana pressa les chaussures contre sa poitrine. Elle les étreignit tendrement, comme un enfant. Et elle pleura.

Comment en était-elle arrivée là ?

En l’espace d’une seule année qui autrefois aurait filé à toute vitesse et s’étendait maintenant derrière elle tel un paysage désolé après le passage d’un ouragan, la vie qu’elle avait vécue jusque-là avait été anéantie, la laissant là, à trente-six ans, seule et saoule un dimanche soir, à serrer contre elle comme de vieilles reliques les chaussures d’un homme mort ; ce qu’elles étaient, en un sens.

Quelque chose de beau, de sacré, était mort. Il ne restait plus que les livres qu’il lisait, les vêtements qu’il portait, les objets qu’il touchait. Elle pouvait encore respirer son odeur, retrouver sa saveur sur le bout de sa langue.

C’était pour cela qu’elle ne pouvait pas jeter ses affaires. Les conserver lui permettait, d’une certaine façon, de le garder en vie, juste un tout petit peu. Si elle s’en séparait, elle le perdrait entièrement.

Récemment, poussée par une curiosité morbide et pour tenter de comprendre ce à quoi elle s’attaquait, Mariana avait relu tous les écrits de Freud au sujet du deuil. Il affirme qu’après le décès d’un proche, il faut accepter la perte de l’être cher et le laisser partir, faute de quoi on court le risque de succomber au deuil pathologique qu’il nomme « mélancolie », aussi appelé dépression.

Mariana comprenait. Elle savait qu’elle devait se défaire de Sebastian, parce qu’elle était encore amoureuse de lui. Elle était amoureuse, même s’il avait disparu pour toujours, disparu derrière un voile. « Au-delà de ce voile », d’où cela venait-il ? De Tennyson, sans doute.

Au-delà de ce voile.

C’était la sensation qu’elle avait. Depuis le décès de Sebastian, elle ne voyait plus monde en couleurs. La vie était pâle, grise et lointaine, au-delà d’un voile, au-delà d’une brume de tristesse.

Elle voulait se cacher du monde, de son bruit et de sa douleur, et se réfugier dans son travail, dans sa petite maison jaune.

Et elle y serait restée, si Zoé ne l’avait pas appelée depuis Cambridge cette nuit d’octobre-là.

Le coup de fil de Zoé, après la séance de groupe du lundi soir ; c’est ainsi que tout avait débuté.

C’est ainsi que le cauchemar avait commencé.