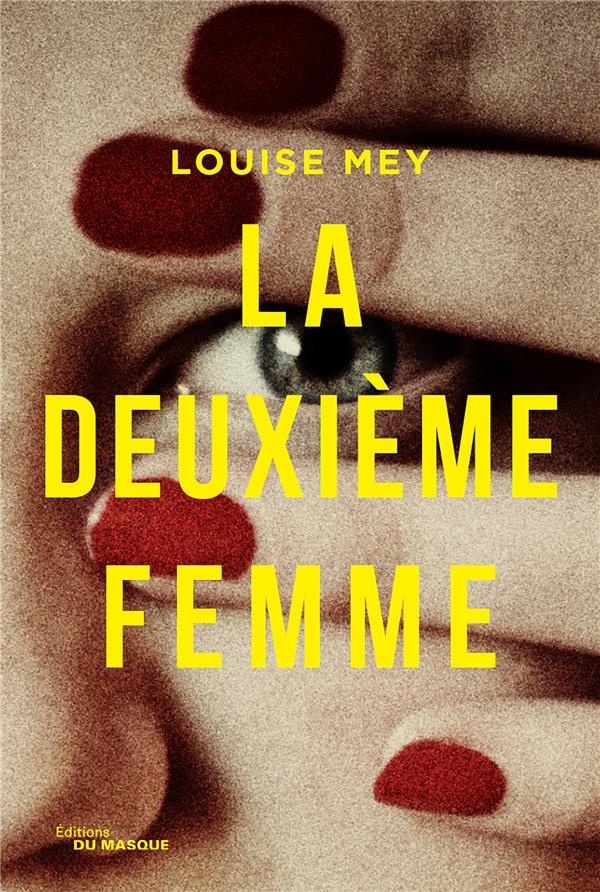

La Deuxième Femme

Sandrine ne s'aime pas. Elle trouve son corps trop gros, son visage trop fade. Timide, mal à l'aise, elle bafouille quand on hausse la voix, reste muette durant les déjeuners entre collègues.

Mais plus rien de cela ne compte le jour où elle rencontre son homme, et qu’il lui fait une place. Une place dans sa maison, auprès de son fils, sa maison où il manque une femme. La première. Elle a disparu, elle est présumée morte, et Sandrine, discrète, aimante, reconnaissante, se glisse dans cette absence, fait de son mieux pour redonner le sourire au mari endeuillé et au petit Mathias.

Mais ce n'est pas son fils, ce n'est pas son homme, la première femme était là avant, la première femme était là d'abord. Et le jour où elle réapparaît, vivante, le monde de Sandrine s’écroule.

La presse en parle

C’est un coup de génie que réalise Louise Mey avec La Deuxième Femme, l’un de ses romans les plus puissants de cette rentrée de janvier.

Causette

Féministe, écrivaine, et auteure attachée aux rapports que les femmes entretiennent avec leur corps, elle décortique dans ses romans, avec une terrible acuité, les mécanismes psychologiques de la violence.

Marie Claire

Avec un style incisif, cette jeune auteure de romans noirs aborde la violence conjugale à travers une plongée dans le mécanisme de l’emprise. Vertigineux !

Version Femina

Vos avis

j’ai apprécié l’intrigue même si l’idée d’un passé enfoui est assez récurrente présente un scénario dynamique pour admettre ce préalable peu original.

Ambiance générale : calme apparent

Ce roman, du genre thriller familial, se situe en bord de mer en G.B. L’angoisse pesante met en scène un incendie dans la demeure familiale qui ravage les biens d’une famille – en cela, c’est déjà lourd de sens. Raconté au présent, des flashbacks le ponctuent. Et ce récit d’une reconstruction progressive et improvisée s’alterne avec un passé sulfureux qui nous ramène en 1999/2000 avec la narration d’une certaine Rachel et d’une certaine Sadie, deux sœurs qui se ressemblent physiquement mais dont les tempéraments sont aux antipodes.

Un héros qui surfe sur les vagues du passé

Quatre personnages se racontent au fil des chapitres. On ne peut que s’attendrir pour le pauvre Alex qui subit de A à Z la tragédie qui se joue autour de lui. En proie à l’inquiétude pour sa fille unique avec qui est instaurée une relation responsable et de confiance, il se démène par ailleurs pour son couple. Envahi de doutes, il s’infiltre comme il peut dans les méandres du passé de sa femme pour mieux la connaître, voire l’aider à se sortir du pétrin d’antan. Cependant malgré l’épreuve du moment avec le traumatisme d’un incendie à affronter, on retient son courage et sa pudeur en toutes circonstances. Son personnage agréable est constant, il ne demande qu’à croire celles qu’il aime : sa femme ou sa fille. Intègre, il ne se dépare pas de sa foi en elles.

Deux sœurs, quatre identités

Le thème de l’amour entre deux sœurs s’illustre ici dans une version pessimiste. Voici une interaction pérenne de deux personnes liées par la vie ; ces liens perdurent quels que soient les choix et les chemins choisis diamétralement opposés. Donc on comprend que l’évolution du caractère de l’une a causé la dégradation de leur relation.

D’ailleurs malgré la désapprobation des goûts de sa sœur, le dévouement de Rachel reste indéniable. Sa réserve et son abnégation permanente à l’extrême m’ont quand même un peu dérangée. Âgée de trois ans de plus que Sadie et donc avec une petite différence d’âge entre elles, le statut d’ainée de Rachel me semble exagéré. L’absence tout au long du récit, plausible certes, de la présence parentale rend néanmoins bancale la crédibilité de sa responsabilisation omniprésente outrancière vis-à-vis de Sadie. Un peu trop de manichéisme à mon sens. Rachel la modérée et Sadie la passionnée, et c’est peut-être ce qui cloche avec l’évolution de ce personnage. Mais celui de Sadie est bien cerné ce qui retire peut-être un peu d’intrigue.

Le rythme de l’intrigue peut paraitre lent au début. On pense deviner le dénouement mais la cadence s’accélère par la suite et instaure une bonne tension finale.

Un roman agréable, distrayant qui se lit sans difficulté. À emporter en vacances.

LES paroles s'envolent blog https://lesparolesenvolent.com/

Extrait

Quelque chose a changé.

Sandrine scrute le miroir, pour identifier le glissement, repérer ce qui n’est pas à sa place. Même si, pour la première fois, au contraire, elle sent qu’une chose inconnue se trouve exactement là où elle devrait être.

Elle est nue devant la glace, encore humide de l’eau qu’elle a fait couler, fraîche, davantage pour calmer la chaleur lourde qui lui cloue les pieds au sol que pour se laver vraiment.

D’habitude, elle hait les douches d’été. En hiver, elle n’a pas peur de sortir de la baignoire : la vapeur d’eau a posé son filtre sur les miroirs, a brouillé les contours ; et quand elle s’aperçoit bien malgré elle dans la glace elle peut échapper au détail, ignorer la forme molle et coulante de son propre corps. S’ignorer. En été, elle se lave à l’eau froide, et le risque de croiser son reflet raidit ses gestes et lui fait courber la nuque.

Mais quelque chose a changé, et pour la première fois depuis très longtemps, depuis toujours peut-être, elle se scrute sans haine, juste de la curiosité, neutre, teintée presque de bienveillance. Cette chair qui l’entoure est identique aux autres jours mais, si : quelque chose a changé. Elle ne sait pas quoi.

C’est tellement étrange de se regarder dans la glace et de ne pas vouloir hurler, de ne pas vouloir tout effacer, charcuter, dissoudre. De ne pas marmonner grosse vache, grosse, grosse moche, tête de conne, tête de conne. Elle cherche ce mépris aux mots coupants qui infuse dans ses veines depuis qu’elle se souvient de s’être regardée, ne le trouve pas. Comme neuve, elle observe ses épaules, tombantes, étroites ; ses petits seins en poire, nés fuyants et aplatis ; son ventre qui n’a jamais été plat ; ses cuisses trop grasses qui la font souffrir dès les premiers beaux jours, leur peau à vif au moindre pas d’été, lui interdisant les jupes, sous peine de terminer les journées avec les chairs meurtries, la démarche grotesque. Elle est de celles qui portent des jeans par temps de canicule, de celles qui frémissent quand l’époque des étoffes légères revient. Si elle le pouvait, elle vivrait dans un perpétuel hiver, cachée sous ses pelures de honte et d’embarras. Dissimulée dans les vêtements, parce que c’est ce qu’on fait aux grosses vaches comme elle, grosse, grosse moche, tête de conne, tête de conne. On les cache.

Elle est la même. Mais quelque chose a changé.

Elle met la chemise de nuit qu’il lui a offerte. Il insiste pour qu’elle la porte. Elle, elle veut lui faire plaisir. Elle ne dit pas que la chemise est trop courte, taillée pour un corps qui ne serait pas le sien, que le tissu synthétique la colle, qu’elle se lève le matin les épaules cisaillées par les bretelles trop fines. Il insiste, alors elle la porte.

Elle sort de la salle de bains et sent sous ses pieds le linoléum du premier étage. Il fait déjà sombre, dans le couloir. Pourtant il n’est pas si tard ; mais chaque fois septembre la surprend avec ses nuits qui reviennent grignoter des jours encore accablants de chaleur.

La porte du petit est ouverte. Il la ferme toujours, c’est un loir, une souris, un orvet, éternellement recroquevillé, caché. Son père passe vérifier et laisse la porte ouverte, c’est un débat muet ; parfois, jusqu’aux heures roses du matin, elle entend des trottinements sur le sol et la porte se fermer, mais le père gagne toujours, et le petit, avec ses pieds légers, se calfeutre par représailles dans sa couette, comme un nid, il se fait minuscule et tout rond, entouré de duvet et de peluches, comme une muraille de couleurs tendres. Elle l’aime beaucoup et le voir caché ainsi dans ses draps aux motifs de camions ou de ballons blancs, même durant les nuits les plus chaudes de l’année, lui rend le petit terriblement proche, comme s’il était elle, comme s’il était à elle.

Ce n’est pas le cas. Il n’est pas le sien. C’est le fils de son père, elle, Sandrine, est arrivée après. Et quand elle a emménagé avec eux, chaque fois qu’elle se rappelait qu’il était entré dans sa vie avec son petit, dans sa vie de grosse vache, grosse, grosse moche, tête de conne, tête de conne, son cœur implosait dans sa gorge, de chance.

La lumière du couloir est déjà allumée, et un rai jaune s’aventure dans la chambre du petit, comme un conquérant indélicat.

Elle regarde le lit. Rien n’émerge du drap. Dans la chambre aussi il fait sombre, une fois l’intrusive lumière du couloir dissoute sur le sol. Le petit aime les veilleuses mais son père pense qu’il est trop grand. Que s’il ne veut pas rester dans l’obscurité, Mathias n’a qu’à laisser la porte ouverte, sur le couloir qu’on garde allumé. Le drap se soulève doucement, puis retombe ; il respire. Elle tire délicatement la porte vers elle, elle ne ferme pas mais ne laisse pas ouvert non plus. Dans la petite bataille, elle ne prend pas parti.

Elle se remet en mouvement et son ombre avance sur les murs du couloir, jusqu’à l’escalier. Elle sait qu’on distingue l’empreinte sombre de son corps jusqu’en bas, jusqu’au salon ; que s’il veut savoir ce qu’elle fait, il n’a qu’à regarder le mur, au rez-de-chaussée. Au début elle trouvait cela étrange et rassurant, parfois elle se demandait si ce n’était pas sa veilleuse à lui, de savoir ce qu’elle fait ; il est toujours si soucieux de ses déplacements, de sa place, de ses minutes. Elle s’est sentie entourée, attendue, exigée, et cela aussi lui réchauffait les veines, après tant de temps de solitude, à ne vivre que pour elle.

Sur la rambarde de l’escalier, il y a un chemisier à fleurs. Il l’a acheté au marché pour elle. Elle n’achète jamais de vêtements au hasard, sur un coup de tête ; des décennies de petits écroulements silencieux et d’apocalypses dégluties dans les cabines d’essayage l’ont vaccinée contre les envies subites.

Mais il a trouvé le chemisier joli. Il a insisté. Cet été, il a voulu la voir vêtue d’étoffes légères, elle a résisté en silence, cédé souvent.

Elle fait très attention à ce qu’elle porte. Son corps mou et graisseux ne lui laisse pas le droit à l’erreur. Elle n’a même plus besoin de consulter les conseils des experts en morphologie qui disent qu’en forme de huit il faut souligner la taille, qu’en forme de larme il faut accentuer le décolleté. Son corps à elle n’est jamais dans les magazines, il est en forme de débâcle et elle a appris lentement et douloureusement à sélectionner ce qui gommera au mieux ses défauts. Elle porte des hauts aux épaules structurées, qui compensent l’écoulement de son propre cou directement dans ses bras trop gras. Des blouses floues qui cachent les rouleaux de son ventre, vagues d’une marée qui refuse de refluer, quelles que soient l’obstination des exercices, la violence de la famine. Des jeans taille haute qu’elle commande spécialement, qu’elle fait ajuster à la main. C’est cher, elle en a peu.

Elle a essayé le chemisier, elle s’est trouvée immonde, c’était hier ; elle l’a posé là, sur la rambarde de bois et n’a plus osé y toucher. Il ne veut pas qu’elle le donne, on ne peut pas le rendre, il dit qu’elle est bien avec. C’est un cadeau. Ça me fait plaisir. Porte-le.

Alors elle prend le chemisier, pour le descendre à la buanderie, on ne sait pas qui a essayé ça, d’où ça vient vraiment, mieux vaut le laver.

Toucher un vêtement hostile devrait la mettre à terre. Si elle a composé cet uniforme quotidien avec soin durant toutes ces années c’est que s’habiller était une torture, la seule chose pire que d’être nue. Elle s’est raclé les hanches à coups d’ongles jusqu’au sang un jour où sa mère l’avait convaincue d’essayer une jupe trop petite, elle savait que la jupe serait trop petite, que sa mère voulait juste la voir courbée, rouge sous l’humiliation, les cuisses boudinées, barrière infranchissable. Les vêtements sont des ennemis qu’il faut tenir à distance, avec précaution. Elle a pleuré, elle a mangé, elle a vomi, elle a bu d’essayer des habits qui n’allaient pas, mais lui insiste depuis hier, pour le chemisier, comme il a insisté tout l’été pour qu’elle porte « autre chose », « autre chose » que son uniforme-armure élaboré au fil des ans. Il a répété que ce serait joli jusqu’à ce qu’elle l’essaye. Elle s’est vue avec et s’est trouvée grosse, laide, grosse vache. C’était l’heure du café mais la honte d’être elle l’a mordue jusqu’au soir. Pourtant il dit que ça lui va, et il n’aime pas quand des affaires traînent n’importe où ; alors elle va le laver et on verra. Elle prend son souffle et saisit le chemisier par les empiècements d’épaules, trop étroits, trop souples, elle le tient devant elle, elle devrait vouloir mourir à l’idée de porter ce vêtement, mais non.

Car vraiment, quelque chose a changé. Elle ne sait pas quoi mais elle veut très fort ne pas y penser.

Elle descend les marches en se concentrant sur sa peau qui touche le sol, sur la matière sèche et douce du bois, dont les infimes rainures impriment leur relief sur la plante de ses pieds. Pour ne pas penser au miroir qu’elle n’a pas eu envie de briser, et au chemisier qui n’est qu’un tissu, inoffensif, pendant de sa main. Pour ne pas penser à ce qui a changé, et qu’elle ne veut pas faire fuir. Elle se dit plutôt que l’escalier est un peu poussiéreux, qu’elle aurait dû prendre le temps de passer l’aspirateur en rentrant du travail, qu’elle le fera demain.

Elle pense qu’elle le verra en arrivant au rez-de-chaussée ; chaque fois qu’elle descend il a la tête tournée vers elle. Les premiers temps, son attente la réchauffait tant, lui picotait le ventre, tout en haut, presque entre les seins.

Mais il n’est pas tourné, il ne la guette pas, pour la première fois.

Il est dans le même fauteuil, devant la même télévision, mais il ne s’est pas tourné pour la regarder descendre. La nuit est complètement tombée, maintenant, et le salon est inondé de la lumière bleuâtre qui jaillit du grand écran. Le son est bas mais elle distingue la voix du journaliste, qui dit que plus insolite, l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris accueille aussi parfois. en plus des personnes souffrant d’Alzeihmer. et d’autres maladies dégénératives affectant la mémoire, des personnes, qui ont tout simplement. oublié qui elles sont ; comme ici cette femme ?

C’est la mélodie des infos, les voix suivent des chants aux logiques inconnues, placent des virgules surprenantes, posent des questions qui n’en sont pas.

Elle s’approche. La voix continue, dit Madame X ? arrivée à la Pitié il y a quelques jours à peine. directement d’Italie où elle a passé plus d’un an, mutique dans un centre de soins, avant de se remettre. soudain. à parler français ? et quand Sandrine arrive à la hauteur du fauteuil, il tourne vers elle un visage luisant de sueur. Il fait tiède dans le salon pourtant, on a gardé les volets fermés sous le soleil, c’est maintenant qu’il faut ouvrir, laisser l’air plus frais de la nuit entrer. Elle va lui demander si c’est ce qu’il veut faire, si elle peut ouvrir, c’est chez lui, elle demande, malgré le bol à son nom dans le placard et ses chaussures dans l’entrée, elle n’ose toujours pas dire chez nous, chez moi. Mais il ouvre la bouche alors elle se tait. Il dit C’est elle. C’est elle.

La voix est atone, inconnue, parfois quand il n’est pas d’accord il parle tendu et elle n’aime pas cette corde raide qui rend ses mots redoutables. Sauf que là, c’est encore autre chose.

Qui ? C’est elle qui ? demande Sandrine.

Sur l’écran, un visage de femme. Elle est brune, son visage est dessiné avec rigueur. Elle fume, adossée à un pilier de pierre dans une cour arborée, le lieu semble imposant, ancien. Elle a le cou haut, long, l’ombre accroche à ses clavicules, à ses épaules sèches. Elle a des seins ronds ; quand elle lève la main pour porter la cigarette à ses lèvres, on voit son avant-bras, les muscles galbés.

La femme sur l’écran est tout ce que Sandrine n’est pas, mais qu’elle connaît déjà. La femme sur l’écran est en photo sur le buffet, dans un cadre jaune.

Sandrine jette des yeux de naufragée sur le cadre puis sur l’écran de la télé, un va-et-vient de dernière chance, peut-être que ce n’est pas vraiment elle, ce n’est pas possible, elle est morte, elle est disparue, elle est dissoute, elle est la place vide dans le lit, la mère absente.

Qui ? demande encore Sandrine, comme si faire mine de ne pas comprendre pouvait tout changer, tout annuler, comme si faire mine de rien pouvait encore l’aider alors qu’elle sombre, que c’est trop tard ; et elle se voit déjà de nouveau seule, dans le petit appartement où elle attendait de vivre, où elle se confisait lentement dans l’absence, l’absence d’un homme à elle.

Ou pire que seule, mais elle ne sait pas quoi. Si, elle sait. Répudiée, renvoyée. Il va jeter Sandrine dehors, puisque l’autre est en vie. Si elle est en vie, elle va revenir. Si elle revient, il va la laisser, elle, Sandrine. Il n’y a qu’une place et elle vient de la perdre. Il va se débarrasser d’elle, la moche, la grosse vache.

Elle.

Il n’ose pas dire le nom.

Sandrine non plus.

Mais sur l’écran et dans le cadre jaune, la même femme, avec des yeux noirs qui avalent la lumière, la mère du petit, celle qui était là avant, celle qui était là d’abord.

La première. La première femme.