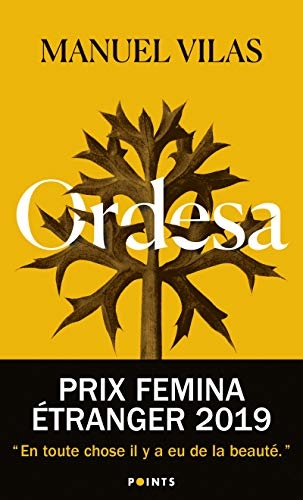

Ordesa

"Mon coeur ressemble à un arbre noir couvert d'oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair."

Tel est l'autoportrait brut et sans tabou d'un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son passé, il retrouve espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la beauté d'antan. A travers l’évocation d’une famille modeste, c’est aussi la peinture d’une certaine époque qui se révèle à nous dans toute sa complexité.

Écrivain et poète né en 1962 à Barbastro en Espagne, Manuel Vilas est une figure d’avant-garde de la littérature espagnole. Son livre Ordesa a été traduit dans vingt-deux langues et a reçu le Prix Femina étranger en 2019.

Extrait

Si seulement la douleur humaine pouvait se mesurer en chiffres clairs plutôt qu’avec des mots incertains. S’il y avait moyen de savoir combien nous avons souffert, si seulement la douleur avait de la matière et était quantifiable. Tout homme finit un jour ou l’autre par se confronter à l’apesanteur de son passage dans le monde. Certains peuvent le supporter, cela n’a jamais été mon cas.

Je ne l’ai jamais supporté.

Je regardais la ville de Madrid, et l’irréalité de ses rues, de ses bâtiments et de ses habitants meurtrissait tout mon corps.

J’ai été un désastre.

Je n’ai pas compris la vie.

Les conversations avec d’autres humains me semblaient ennuyeuses, lentes, nocives.

Parler avec autrui me faisait mal : je percevais l’inutilité de toutes les discussions humaines passées et futures. Je les voyais sombrer dans l’oubli avant même qu’elles soient terminées.

La chute avant la chute.

Vanité des conversations, vanité de celui qui parle, vanité de celui qui répond. Vanités négociées pour que le monde puisse exister.

C’est alors que j’ai de nouveau repensé à mon père. Car à mon sens, les conversations que j’avais eues avec lui étaient les seules choses qui valaient la peine. Je suis revenu vers elles dans l’espoir d’obtenir un moment de repos au milieu de l’évanouissement général.

Je croyais mon cerveau fossilisé, j’étais incapable de résoudre des opérations mentales faciles. J’additionnais les numéros des plaques d’immatriculation des voitures, et ces calculs mathématiques me plongeaient dans une profonde tristesse. Je commettais des erreurs quand je m’exprimais en espagnol. Je mettais du temps à articuler, gardais le silence, mon interlocuteur m’observait d’un air triste ou dédaigneux et c’était lui qui finissait ma phrase.

Je bégayais, répétais mille fois les mêmes séries de mots. Il y avait peut-être de la beauté dans cette dysphémie émotionnelle. J’ai demandé des comptes à mon père. Je pensais en permanence à la vie de mon père. J’essayais de trouver dans la sienne une explication à la mienne. Je suis devenu un être terrorisé et visionnaire.

Je me regardais dans le miroir et voyais non pas mon vieillissement mais celui d’une autre personne qui avait fait partie de ce monde. Je voyais mon père prendre de l’âge. Je pouvais ainsi l’évoquer à la perfection, je n’avais qu’à m’examiner dans la glace pour qu’il apparaisse, comme dans une liturgie inconnue, une cérémonie chamanique, un ordre théologique inversé.

Ces retrouvailles dans le miroir avec mon père n’apportaient aucune joie, aucun bonheur, elles signifiaient au contraire un autre tour d’écrou imprimé à la douleur, un degré de plus dans la descente, l’hypothermie de deux cadavres qui parlent.

Je vois ce qui n’a pas été conçu pour la visibilité, je vois la mort comme une extension, dans les fondements de la matière, je vois l’apesanteur globale de toutes choses. Je lisais sainte Thérèse d’Avila, qui traversait des expériences similaires à celles que je vis. Elle les qualifiait d’une certaine manière, moi d’une autre.

Je me suis mis à écrire, ce n’est qu’au travers de l’écriture que je parvenais à faire remonter les messages obscurs et nombreux en provenance des corps humains, des rues, des villes, de la politique, des médias, de ce que nous sommes.

Le grand fantôme de ce que nous sommes : une construction éloignée de la nature. Le grand fantôme a du succès : l’humanité est convaincue de son existence. C’est là que commencent mes problèmes.

En 2015, une tristesse cheminait sur l’ensemble de la planète et s’introduisait dans les sociétés humaines comme un virus.

J’ai passé un scanner cérébral. Consulté un neurologue. C’était un homme corpulent, chauve, aux ongles soignés, qui portait une cravate sous sa blouse blanche. Il m’a fait faire des examens. M’a dit qu’il n’y avait rien d’anormal dans ma tête. Que tout allait bien.

J’ai alors commencé à écrire ce livre.

Je pensais que mon état d’âme était dû à une vague réminiscence d’un fait survenu dans le nord de l’Espagne, un endroit très montagneux appelé Ordesa, un souvenir jaune, la couleur jaune envahissait le nom d’Ordesa, et derrière Ordesa se dessinait la silhouette de mon père au cours d’un été, en 1969.

Un état mental qui est un lieu : Ordesa. Et aussi une couleur : le jaune.

Tout est devenu jaune. Que les objets et les êtres virent au jaune signifie qu’ils ont atteint l’inconsistance, ou le ressentiment.

La douleur est jaune, voilà ce que je veux dire.

J’écris ces mots le 9 mai de l’année 2015. Il y a soixante-dix ans, l’Allemagne signait sa capitulation sans condition. Deux jours plus tard, les photos de Staline remplaçaient celles de Hitler.

L’Histoire est elle aussi un corps bourrelé de remords. J’ai cinquante-deux ans et je suis ma propre histoire.

Mes deux garçons viennent de rentrer à la maison après avoir joué au padel. Il fait déjà une chaleur horrible. L’insistance de la chaleur, son arrivée constante sur les hommes, sur la planète.

Et l’augmentation de la chaleur sur l’humanité. Le changement climatique n’est pas seul en cause, la chaleur est aussi une sorte de rappel de l’Histoire, de vengeance des mythes anciens sur les nouveaux. Le réchauffement climatique n’est qu’une actualisation de l’apocalypse. Nous aimons l’apocalypse. Nous la portons dans nos gènes.